こちらのページから英語版の記事をご覧いただけます。

西陣織は、糸・染・箔など多くの職人の分業によって成り立つ京都の伝統織物です。西陣織の中でも希少な素材と言われている引箔とは和紙に漆を塗り、金銀箔を貼ったり模様を描いたりしたものを細く裁断して緯糸として使う技法です。元々は中国から渡来した技術だと言われていますが、今では西陣を主とした京都でしか織られていない希少な織物です。当社・岡本織物株式会社(西陣岡本)の「高級 西陣織 金襴」に「本金引箔」や「本プラチナ引箔」は欠かせない素材です。

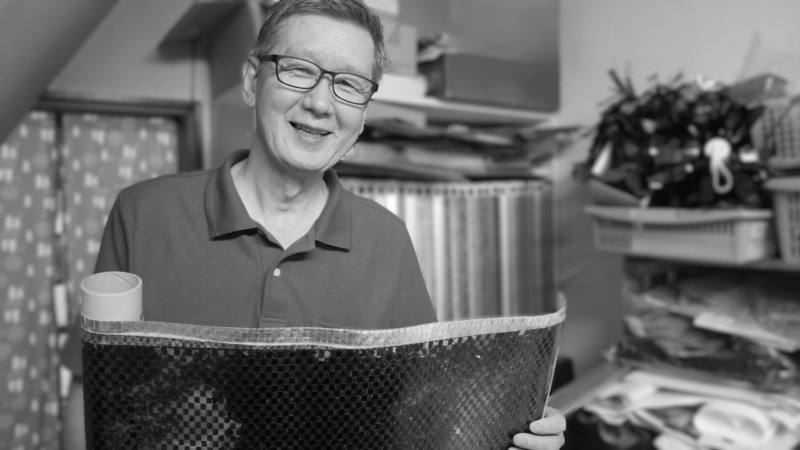

今回はそんな「引箔」を作る職人、有限会社 箔の山崎社長の山崎孝博さんにインタビューをしてきました。山崎さんは引箔の中でも特に「模様引箔」を制作する職人さんです。

西陣織の希少な糸「引箔」を作る職人|有限会社 箔の山崎・山崎孝博さん

「真面目にやることですね」そう語るのは、西陣織の引箔職人・山崎さん。

生まれ故郷の長崎から京都へ。染料工場での設備担当を経て、金糸屋の世界へ入られました。西陣の「箔」と向き合い続けて45年。

その歩みは、偶然と好奇心、そして真面目さに支えられてきました。

西陣の本金糸屋から始まった箔の道

高校卒業後、京都南区の染料会社に就職。機械のメンテナンスを担当していましたが、九州出身の先輩の縁で西陣の金糸屋「武田金糸」さんへ転職されました。「西陣」という言葉しか知らなかった当時、金糸屋の仕事は想像と違っていたとの事です。

ちなみに武田金糸さんには弊社もお世話になっております。

金糸屋さんて、僕が想像してたのは「金の糸を撚糸してるところの工場かな」っていうイメージがあったんですけど、来てみたら全然違ったね。

普通の家でした。ええ?仕事どこでしてんの?とか思いました。西陣では今でもみんなそうやと思うんですけど。

まそんなんで、「とりあえずどうなるかわからんけど、ちょっとお世話になります」って感じで金糸屋の仕事につきました。

工場を想像していたら、普通の家。そこは暮らしと仕事が一体となっている職住一体の仕事場でした。ちなみに西陣織の現場を見たいと、弊社を訪れるお客様も同じことを感じていらっしゃるのではないかと思っています。「普通の家なんですが本当にここですか?」とか仰られます。

武田金糸さんは、主に西陣織金襴業界へ向けた漆を使った本金箔糸や本金糸専門の糸屋さんです。

武田金糸さんで山崎さんは職人の手仕事である手引きの漆を使った引箔に出会いました。武田金糸という「本金」を扱う糸屋に入社したことで、最初から金糸とは、漆で引くものだと信じて疑わなかったそうです。(金糸と言っても、蒸着アルミの廉価品から高級本金糸まで色々あるのでその頂点を先に知られることになったんですね。)

その後、営業として帯屋さんを訪ねる中で「柄箔」という言葉に出会ったそうです。

「それ、何のこと?」って聞いて教えてもらって、武田金糸の職場にあるものを使って遊びながら何かできないかなって試行錯誤をしだしたのが初めです。

その帯屋さんには「こういう柄箔が欲しい」って宿題を出されたりしてました。

本金糸を売りに行ったのに、柄箔を作ろうと思って勝手に色々試行錯誤してやってました。こう色々とやってみたたら面白いもんができたんです。

自分自身も「物を作る」という事に、目覚めたって言ったら大げさなんですけれど、まあ、目覚めたんです。

柄箱の職人さんにも声かけて、仕事やってもらうようになってきました。

本金の営業に行くというよりも、もう職人さんの家に入り浸っちゃうみたいな?そんな入りびたる生活が続くんです。

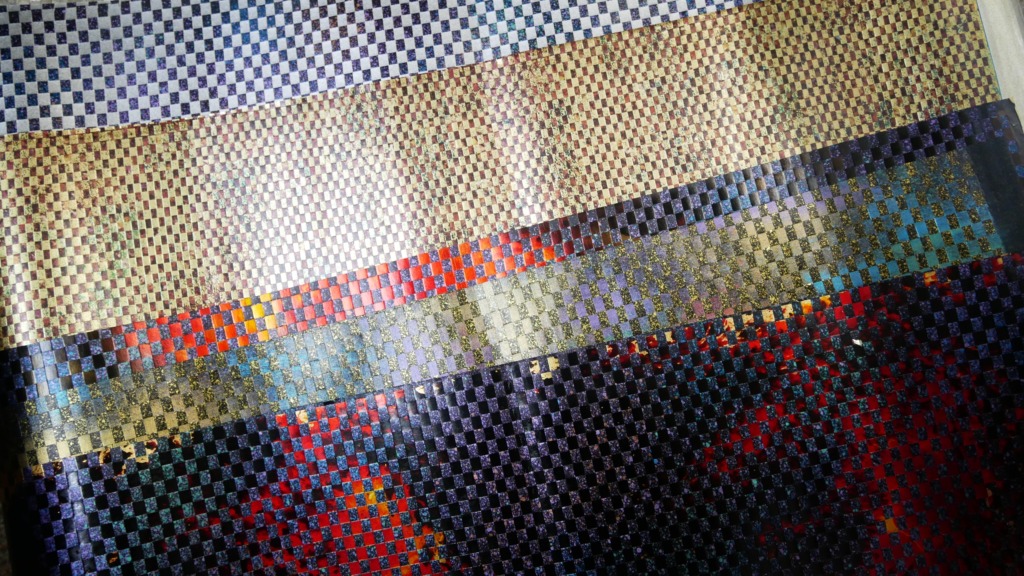

この写真は筆者が感動した模様引箔です。2枚の模様引箔を作り、それを裁断して、網代に編みます。それを更に裁断し、糸として使います。これは、1枚の紙としてもとても面白く、織り込むのがもったいないなと感じたくらいです。

「泥金」と「研ぎ出し箔」|西陣織で印象に残る引箔の仕事

山崎さんに今までの印象に残った仕事についてお聞きしました。

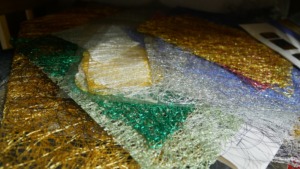

金で絵を描く「泥金」と、漆を塗り重ね、研ぎ出して立体感を生む「研ぎ出し箔」がどちらもよく売れて印象に残っているそう。

「泥金」は金箔を竹箸で少し厚めに引いた漆の上に置いていきます。その後箔と箔を押える感じで隙間を埋めていきます。。金で絵を描く感じですね。

「研ぎ出し箔」は独特の雰囲気と立体感が特徴です。漆の上に金を貼り、色漆を塗り重ね、その後塗った漆を研ぎ出します。幾層もの漆が描き出す模様です。土台の色、柄などを変える事によって立体感も千差万別に変化します。

そのやり方によって立体感を出したり様々な雰囲気の箔を作り出します。漆器などにも使われる技法を和紙に再現します。漆器で例えれば津軽塗のような感じ。本金も1号箔や4号箔など貼り分けてその差を出したりね。

もうやっぱりその頃、引箔が売れましたからね。高額な箔が。それは面白かったですね。

その当時でね、西陣の帯の中で引箔の割合が5%ぐらいと言われてたんです。500万本織ってた段階での5%やから25万本ですね。

僕がやり始めたときにそうだったんで、そんなマイナーな、帯全体の5%しかない分野を始めたんかって言われたんです。

ようこの世界に入ってきたなって言われてました。

独立後の手探りと西陣織に使われる引箔に対しての工夫

本金糸屋さんから独立して驚いたのは、本金引箔と比べて柄箔の販売単価の安さでした。「え?そんな安く箔を作らなあかんの?」

何度もそう思ったけれど、頼まれればやってみるのが山崎さん。

お客様に対して心掛けているのは、織りやすい引箔を作るってことです。

糸として扱いやすい引箔。

引箔を作る素材がバラバラなんです。色んな素材を使うので。見本を見てこれと同じような引箔が欲しい、って言われても、見た目は似てても全く同じのは中々作れないんです。同じものをずっと同じく作るのはとても難しいです。

例えば銀台でこれがいいって言われたら、それと同じように作ろうと思います。

そやけど、これは普通の和紙やけど、これは和紙を揉んでる、これは揉んでないとか、似てる箔やけど素材の条件が違うんです。

今意識しているのは、織り手さんの立場に立って、どれを使っても扱いやすい、織りやすい引箔を作ることです。

事故が起こらない、箔がハゲないとか、引箔が切れないとかね。

扱いやすい引箔が理想です。

でもそれは、面白い引箔かどうかというのとはまた別の話です。

幻想的な引箔ができたとします。でも織れへんかったら何にもならへんしね。奥が深いですよね。

引箔というのは「引箔」だけで完結するわけではなく、糸の中に織り込んで、かつ、ジャカードで紋織りが上に乗るんです。

なので、引箔だけで「西陣織」は完結するわけではありません。

山崎さんのアトリエには沢山の引箔のサンプルがあります。本当に大量のサンプルがコレクションされ、その仕事量の豊富さを感じさせます。

西陣織に使われる引箔に対して手探りの研究

山崎さんは本当に色々なことにチャレンジをされてこられています。以下のこの言葉に、真摯な姿勢が宿っていることを感じました。

手引きの時には調整できていた、紙のつなぎ目で生じる織段があります。和紙と和紙のつなぎ目をどんなにつなげて作ろうと思っても織った時に段ができてしまいます。

そこで私は1cm幅の太い引箔を使り、実際に織って、どんなふうに織れるのか研究して段をなくす工夫も何度もしました。

ほんまに色んな事を手探りで工夫してきました。

山崎さんにお客様に「引箔」を納める際に気を付けてほしいことをお聞きしました。

本金引箔は漆を使っているので引箔と引箔がくっつくことはありませんが、ラッカー系で模様を描きいれた柄箔は早く使ってほしいです。紙同士がくっついてしまいます。もし、すぐに使わないなら、虫干しをしてください。

「西陣織に対していつも真面目に」── 山崎さんの信条

「大切にしてること?真面目に、ですね」

これは月並みな言葉のようでいて、山崎さんのすべてを表していると思います。

私がお聞きしてとても嬉しかった言葉があります。

楽しくなければ続けられない西陣織の仕事です。この言葉には「西陣織って楽しい。楽しくあるべきだ」と普段から思っている私の心に響きました。

本金引箔や模様引箔に本金を使う際に使う漆について山崎さんに「漆のかぶれは大丈夫でしたか?」とお聞きしたところ、

僕は子供の頃自宅の近所の川で遊んでました。

そこにはハゼ漆が自生していて、その木に服をかけておいたり、登って遊んだりもしました。全然平気でしたね。ハゼ漆は漆の樹脂は取れないけれど、かぶれる人はかぶれるんで、私は子供の頃から慣れてたんでしょうね。

西陣織における引箔職人の仕事とは

西陣織の中で、引箔という素材に真面目に向き合い続ける山崎さんの仕事、

仕事というのは「仕事」として終わるものではなく、生活、人生と絡みながら一緒にやっていくものなんだなと実感したインタビューでした。

箔の山崎

所在地:〒603-8843 京都市北区西賀茂南今原町29-1

(2025年8月22日取材/文・写真 岡本絵麻)

編集後記

西陣織 金襴を織る西陣岡本で仕事をしている筆者は、山崎さんとは帯屋さんからの紹介で出会いました。その頃私は販路開拓を始めたばかりで、目指していた市場では「こういうええ布が欲しいけれど岡本さんところは高すぎるから安くして」と言われ、社内からは「うちの売りは『引箔』やから引箔を市場に持って行って」と言われ、悩んでいる頃でした。しかし、西陣織の中でも超高級品である「引箔」はサンプルを織ることも難しく、なかなか市場に出せません。なので、引箔を熟知されている山崎さんから引箔のお話を聞けるのは非常に面白かったです。山崎さんの数々の引箔のサンプルも素晴らしく、興味深いことばかりです。山崎さんのサンプルは宝の山なので機会があったらどこかで展示する機会などあればいいのになと思います。織物に織り込む引箔としてももちろんですが、紙単独としてお使いいただいてもとても面白いです。デザイナーやアーティストの皆様、この紙を使って何か作品を作ってくれないでしょうか。

今回の一連の取材で糸屋さん、染屋さん、整経屋さん、引箔屋さんと見学をしてきました。西陣織に関連する職人たちが真摯に仕事に挑む姿勢に感銘を受けています。今はAI、AIと「artificial intelligence 」人工知能がもてはやされていますが、私が見学してきた分野は今のところAIはは登場することはできないなと感じています。

次回は引箔を裁断する職人さんの声をお届けします。

今までの職人インタビュー一覧はこちらから。

「引箔の仕事が現在につながる例|MANGA×西陣織」

ここからは、今回の取材でお話を伺った「引箔」という技術が、現在どのような形で活かされているのか、その一例をご紹介します。

当社は2023年に「全正絹西陣織金襴真珠粉本銀箔模様引箔 独楽つなぎ紋様 タペストリー」制作に着手し、一般市場向けに初めて引箔製品を発表した際は滋賀の楽芸工房さんに引箔制作をお願いしました。

これは、展示会用に制作したタペストリーですが、この発表をしたことで非常に注目を集め、企業からも問い合わせが増え、個人からも注文を頂きました。

企業コラボでは松井 諒祐氏のブランド、ha | za | ma、2024-25AWに当社の西陣織金襴本銀箔順引引箔の絹織物を採用いただきました。実例記事はこちらです。

その後、引箔の「絵箔」にチャレンジしたいと思い続け、特にインクジェットプリントをした絵箔を作る機会を探し続け、山崎さんが大判印刷が可能なインクジェットプリンターを持っているのを知っていたので、2025年、「MANGA×西陣織」の引箔を箔の山崎で制作することを決定しました。これも最初から色々ありましたがとても楽しい工程で、この記事を公開した日はまだ製作途中です。

こちらは山崎さんで作った「MANGA×西陣織」用の引箔です。

若手マンガクリエイターユニット「ぐらにゅーとー」とのコラボレーションの西陣織金襴全正絹順引き模様引箔のタペストリーを10月3日から2025年日本国際博覧会「大阪・関西万博」EXPOメッセ「WASSE」で展示予定としております。

山崎さんに手取り足取り教えていただきながら絵箔引箔の制作を一緒に進めてきました。とても興味深かったので、また色んな引箔の作り方など教えていただきたいです。

2025年大阪・関西万博における体験型展示「未来航路-20XX年を目指す中小企業の挑戦の旅-」でご覧いただけましたら幸いです。