西陣織の音に育まれて|岡本織物 京丹後協力工場・布平

西陣織の中でも、神社仏閣の装飾や法衣、能装束などに用いられてきた織物が「金襴(きんらん)」です。

金糸や引箔といった和紙と金属を使った糸を用い、紋織によって立体的な紋様を織り出す西陣織 金襴は、用途・規格・製造工程のいずれにおいても、一般的な帯地や装飾裂とは異なる位置づけにあります。

金襴という名称自体は他産地でも用いられることがありますが、西陣織 金襴は、西陣織工業組合に属する織屋が京都で製織する紋織物であり、その定義と製造体制が、産地・工程の両面から明確に区別されています。

本ページでは、西陣織 金襴がどのような背景と技術の積み重ねによって成立してきたのかを、実際に製織を行う西陣織 金襴の織元である当社・岡本織物株式会社(西陣岡本)の立場から整理して記述します。

西陣織全体の定義や歴史、特徴については「西陣織とは」のページで詳しく解説しています。

西陣織 金襴は、特定の一技法や一素材を指す名称ではありません。

金糸・引箔などの金属素材を緯糸に用い、紋意匠に基づいて織り上げられる、高密度かつ重量感のある紋織物の総称です。

西陣織の中でも金襴は、

・宗教的儀礼

・芸能文化

・建築空間の荘厳

といった、強い象徴性を伴う場で使用されてきました。

上記の画像は当社の菩提寺・妙心寺塔頭慧照院で使われている西陣岡本製織の戸帳などです。

宗教的建築物や法衣に使うため、寸法規格、素材構成、織組織、耐久性において、衣料用途の織物とは明確に異なる設計思想が取られています。西陣織 金襴は同じ西陣織でも帯などの織物とは計測の方法が異なり、尺貫法でいえば呉服系は鯨尺を用いるのに対して西陣織 金襴は「曲尺(かねじゃく)」を用いて製造されます。

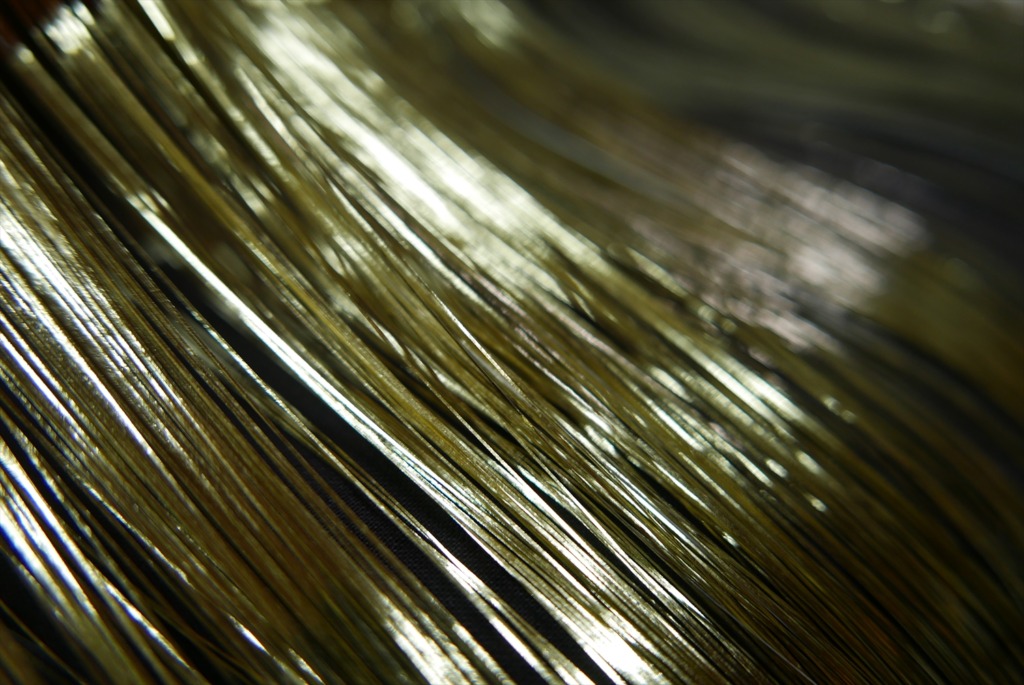

西陣織 金襴の表情を決定づけるのが、金糸および引箔です。

とりわけ西陣で用いられてきた引箔は、和紙に漆を引き、その上から金箔・銀箔などの金属箔を貼り、細く裁断して糸状にした素材です。

これらは緯糸として織り込まれることで、光の反射と織組織による立体感を生み出します。

金糸や引箔は、素材の性質上、張力や摩擦に極めて敏感であり、糸を作る時や製織には高い経験値が求められます。

西陣織 金襴では、素材の選定から加工、使用方法に至るまで、各工程に西陣の専門職人が関わります。この地域内完結型の分業制こそが、西陣織 金襴を支えてきた大きな特徴です。

西陣岡本では、和紙・漆・金箔を使用した「本金引箔」または「本金柄箔」をふんだんに使用した特別注文織物である全正絹 西陣織 金襴 本金引箔を得意とし、多く製織しています。

今では各工程、昔ながらの技術を持つ職人も稀少となり、伝統の製法を守り継ぐことが困難になってきましたが、私たちはこの貴重な文化を可能な限り守っていきます。

西陣における本金引箔の製造は、

1和紙に漆を塗る

2金箔を張る

3裁断する

の3工程があり、それぞれに異なる職人が担当します。それぞれに異なる職人が担当し、工程間の連携が品質を左右します。

現在では、これらの工程を担う職人も少なくなり、素材そのものが希少な存在となっています。

金襴は、完成した布地だけで評価されるものではなく、そこに至るまでの工程全体が品質を形成しています。

こうした金襴を含む西陣織全体の特徴については、西陣織とはの解説ページをご参照ください。

西陣織 金襴の技術的源流は、中国を経由して伝わった絹織物文化にあります。

シルクロードを通じて、絹、金属の糸、染織技術が日本にもたらされ、平安期以降、宮廷文化や寺社文化と結びつきながら発展しました。

室町時代以降、西陣では紋織技術が高度化し、金糸や引箔を用いた織物が定着します。

西陣織 金襴は、そうした流れの中で、日本の宗教・芸能・建築文化とともに成熟してきました。

西陣織 金襴は、主に以下の用途で用いられてきました。

・寺社装飾(戸帳、打敷など)

・僧侶の法衣・袈裟

・能装束、舞台装束

・調度品、建築内装

近年では、これらの用途に加え、

・アートファブリック

・空間演出

・特注装飾素材

としての活用も進んでいます。

用途が変化しても、素材と製法の基本は変わらず、目的に応じた設計が行われます。

西陣織 金襴は、過去の遺産として保存されているものではありません。

素材の確保、工程の維持、職人の継承といった課題を抱えながらも、西陣では、必要とされる場に応じた西陣織 金襴が織られ続けています。用途や表現を変えながら、現在も実際の製織が行われています。

西陣織 金襴も舞台衣装、寺社関連織物として更に幅広く展開されました。戦後、高度経済成長期を経て需要構造は変化しましたが、現在も西陣では西陣織 金襴の技術が受け継がれ、寺院装飾、神社の神具、能装束など古来からの用途を始めとし、ファッションや現代建築の内装材などへと新しい用途を広げています。

西陣織についてのご質問や、金襴・引箔による特注製作、共同制作のご相談は、下記のページより受け付けています。

特注製作・共同制作のご相談はこちら → 特注オーダーページ

西陣織 金襴は、

・特定の様式

・単一の技法

・装飾性だけ

で語れる織物ではありません。

素材、工程、用途、歴史が密接に結びつき、磨かれた職人技術による分業制によって支えられてきた、西陣独自の紋織物です。

本ページが、西陣織の中で西陣織 金襴が担ってきた役割と、その現在地を理解する手がかりとなれば幸いです。