西陣織の織元がフランスの工芸現場で感じたこと

2025年11月から12月にかけて、17日間フランスに滞在しました。

それは観光でも視察でもなく、工芸の現場を歩く時間でした。お会いした方々は100名を超え、その一つひとつが密度の高い時間でした。

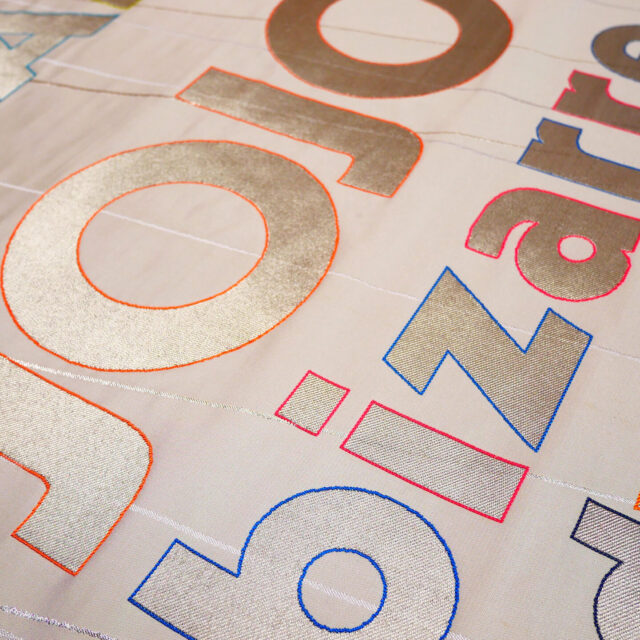

フランスのアーティスト・デザイナー・工芸家のアトリエや制作の場を巡るなかで、共通して感じたのは、そこにいる人たちが皆、素材に対して「問い」を投げかけていくということでした。

旅の最中に何度も「リサーチする」という言葉を聞きました。

素材が自分たちの采配によってどのように振る舞うのかを、耳を澄ませて聞く。そして問いかける。そのような彼らの姿勢が、作品に緊張感を生んでいました。

このブログでは、旅の記録をただ並べるのではなく、「西陣織や日本の工芸とフランスの工芸がどのように響き合ったか」を軸に綴ることができたら幸いです。

現代において、工芸の交流は国境を越え、以前よりも複雑になり、同時に大きな可能性を秘めています。

フランスの職人やデザイナーたちは、伝統を未来へつなぐためにどのような試みをしているのか。

私はその現場を自分の目で見て、感じて、確かめたいと考えていました。

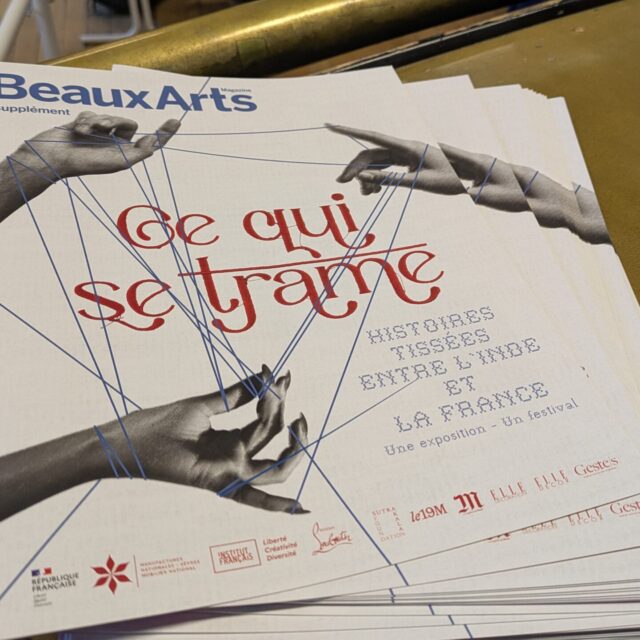

今回のフランス訪問は、ヴィラ九条山とアンスティチュ・フランセによる「日本とフランスの工芸・デザイン交流プログラム」の一環として実現しました。

当社・西陣岡本の岡本絵麻と同行したのは異なる分野の専門家。能面師の中村光江氏、桶職人の中川周士氏、型染職人の赤坂武敏氏、そして、ヴィラ九条山文化担当の小寺雅子氏。スケジュールおよびアテンドはLauriane Jagault Onari氏にご担当いただきました。

6人それぞれの視点が交差することで、「工芸とは、デザインとは、アートとは何か」という問いが立体的に浮かび上がってきた旅でした。

日本の工芸とフランスの工芸、その違い

日本の工芸は、施主からの注文を忠実に実現することを前提にしながら、「注文された内容を、いかにさらに美しく、いかにさらに精度高く仕上げるか」という技術の洗練を軸に発展してきたのだと思います。

日本の職人は、「語らなくても、品物を見てもらえばわかる」という言葉をよく口にします。

完成した物そのものが、すべてを語るという考え方です。

一方、フランスの工芸現場では、「なぜそれを作るのか」「この素材は、何を語ろうとしているのか」という「問い」そのものが、制作の中心にあるように感じました。

作品と同じくらい、あるいはそれ以上に、その背景や思考を伝えるためのプレゼンテーションに強い情熱が注がれていることが、とても印象的でした。

均一さよりも、個体差を探す。

正解よりも、揺らぎを見つける。

フランスの工芸やアートでは、完成された「美」だけでなく、そこへ至る途中の思考や迷いまでもが、作品の一部になっていると感じました。

その作品群は決して未熟なのではなく、進化途中であることをも甘美な作品としてとらえるということなのではないかと感じました。

もちろん、デザイナーが明確な意図をもって設計した工業製品は、また別です。

装飾ではなく、構造としての工芸

フランスの多くの仕事が、「美しいものをつくる」ことを超えて、身体、空間、社会との関係といった哲学的な何かを内包していました。

身につけることで文化への姿勢が変わるもの。

置かれることで空間の意味が変わるもの。

使われることで時間が蓄積されていくもの。

工芸はたんなる装飾ではなく、文化の構造そのものに関わる存在として扱われてると感じました。

西陣織の現場から、あらためて見えたこと

西陣織は、糸を、時間を、職人の技術を重ねて布をつくりだします。

西陣の分業制という複雑な構造は、効率のためではなく、職人たちそれぞれの専門性を発揮して、より良いものを作るために存在しています。

今回の旅を通して、その「分業制」という構造は決して「古い」のではなく、むしろこれからのものづくりに必要なモデルなのではないかと思いました。

旅の終わりに

フランスで感じたのは、ものづくりに対して「問い」を持ち続ける姿勢でした。

その問いを、私たちは西陣織という現場でどう受け止め、どう織り込んでいくのか。

それが、これからの私たちの仕事になるのだと思います。

なぜ彼らは問いから始めるのか。対して、日本の工芸はなぜ「無口」であり続けてきたのか。

その「違いの根っこ」を第二章で綴りました。

次の「フランス工芸への旅(第二章)」はこちらからご覧いただけます。

フランスへの旅シリーズはこちらからご覧いただけます。