2025年初冬、当社でテキスタイルデザインを担う私は、アンスティチュ・フランセによる「日本とフランスの工芸・デザイン交流プログラム」の一環として、17日間フランスを訪れました。

滞在中は、作り手とそれを支える現場の人たちに会い、両国の技術と思考が出会い、対話へつながる接点を探りました。

ノートルダム大聖堂の壁画修復、美術館のキュレーターとの交流、オペラの舞台道具・衣装制作の現場、そして工芸家やデザイナー・アーティストのアトリエやご自宅に至るまで、訪問先は多岐にわたりました。

訪問先では、制作プロセスのヒアリングと素材確認、そして小さな意見交換を繰り返しました。

私は「制作の現場」を知りたいと願っていたので、制作プロセスを間近で見られたことは、私にとって大きな喜びでした。

旅のあいだ私は、「日本とフランスの工芸の立ち位置が違うとして、どうすれば響きあえるのか」を考え続けていました。

その手触りを第一章に残しました。

記憶が温かいうちに、第二章ではその「違いの根っこ」をもう一段だけ掘り下げます。

制作の前に、「問い」がある|フランス工芸の思考構造と、日本の工芸が担ってきた役割

問いから始まるものづくり

フランスの工芸やアートの制作の現場で強く印象に残ったのは、制作が「答え」ではなく、「問い」から始まっているということでした。

なぜ私はこれを作りたいのか。

なぜこの素材を選ぶのか。

その言葉を訪問先で何度も聞きました。

「偶然見つけた形や部位をさらにリサーチし、そこから別の美しさへ展開していく」。そんな語り方が多かったのです。

あるデザイナーは、こう言いました。

「日本で見つけた竹に注目しました。形や質感の幅が大きく、竹にまつわる文化も興味深い。そこで竹の製品を集め、研究し、自分の作品へ生かす実験をしています。」

私には、「問いを立て続けること」そのものが、制作の方法論として成立しているように映りました。

この素材は、どこで生まれて何を伝えているのか。

この形は、歴史の中でどのような関係性を生むのか。

この仕事は、社会とどうリンクされるのか。

そしてフランスの現場では、完成品だけでなく、完成に至るまでのリサーチや試行錯誤の道筋もまた、作品価値として示されているように感じました。

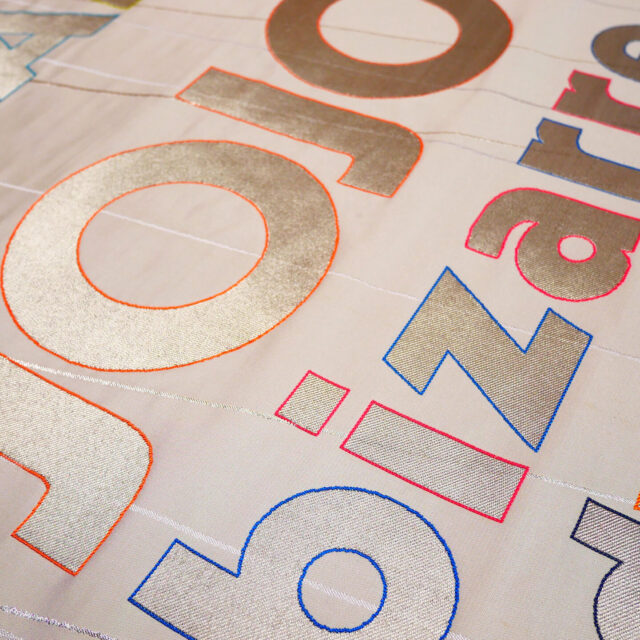

JADにあるアトリエatelier.sumbiosisにて。

Institut françaisのHPから 写真: Lauriane Jagault Onari

素材と生きるアトリエ

私たちはフランスの羽根細工職人であり、メートル・ダール(日本でいう人間国宝)の作家、Nelly Saunier氏のアトリエを訪れました。

天井まで続く棚には、羽根や自然素材が整然と並び、「瑞々しいもの」と「枯れたもの」とが対比をなしながら共存していました。

何か月もかけて作っている最中の作品があり、生活と素材、人生とアートが分かちがたく結びついている場所でした。

彼女は、「たくさんの素材を見て触り、素材と対話しながら制作方法を探し、作品に仕立てていく」と語っていました。最初に完成像を決め、そこから素材を選定していく私たち西陣織の制作工程とは、工程設計の発想から違いました。

制作が「問い」から始まる感覚を、身体的に味わったアトリエの一つでした。

諸事情への配慮から、訪問先の詳細はすべてを書いてはいません。

けれど彼女が投稿してくださったことで、羽根という素材と向き合う現場の空気を、この文章の中に残せるのがありがたい。

Jean Paul Gaultier、Chanel、Nina Ricci、Givenchyなどから愛されているNelly Saunier氏のInstagramをぜひ、フォローして美しい羽根細工の数々をご覧ください。

完成度を磨く日本、プロセスを引き受けるフランス

フランスでの滞在を通して、日本の工芸は、長い時間をかけて「いかに美しく、いかに正確に、いかに再現性高く作るか」という仕事の基準を積み重ねてきたんだな、と感じました。

日本の職人は、「自分で作ったものに対して語らなくても、実物を見てもらえばわかってもらえる」とよく言います。

その背景には、「阿吽の呼吸」や「言わずもがな」に代表される、受け手側の成熟を前提とする感覚が、今も文化の底に残っています。

型を守ること。

技を揃えること。

品質を安定させること。

日本の職人たちの基準であるこうした姿勢は、生活のなかで使われ続ける美しさを支えてきました。

一方、フランスの工芸では、完成度よりも思考の痕跡が重視されているように感じました。

作り手は、作品と同じ熱量で、自分の思考を語ります。それは自己主張というより、作品が社会と接続していくための言葉のようでした。

その思考を作品の外へ差し出す行為が、結果として「語り」として作品の一部になっているように見えました。

この旅を通して見えてきたのは、日本の工芸が「完成度」と「安定」を積み重ね、受け手側も文化的に成熟しているがゆえに、そもそも「問い」を言葉にする必要がなかった、ということでした。

日本の工芸が積み重ねてきた「完成度」と「安定」は、私が日々向き合っている西陣織の現場そのものでもあります。

「語る」が最終工程になる

日本のギャラリーなどに行き、作家が在廊していた場合「作品を見て」と示し、その後作品について詳細を深く話すことはほとんどありません。

昨今ではプレゼンテーションを重視する若手作家も増えていますが、伝統的な現場では珍しいです。

しかしフランスでは、作家ご本人が在廊している場合、多くは作品について語ります。

その言葉があることで、作品は「見ればわかるもの」から「どこにつながっているのかが、わかるもの」へ変わります。

作品理解の入口が、視覚だけでなく言語からも開かれていきます。

この差は、表現の好みではなく、作品が社会に届くまでの「最後の工程」が違うということだと感じました。

未完成を評価する文化|プロセスが作品になる

フランスの工芸は「自由」で、日本の工芸は「制約が多い」と語られることがあります。

ただ、現場で見た実情は少し違っていました。

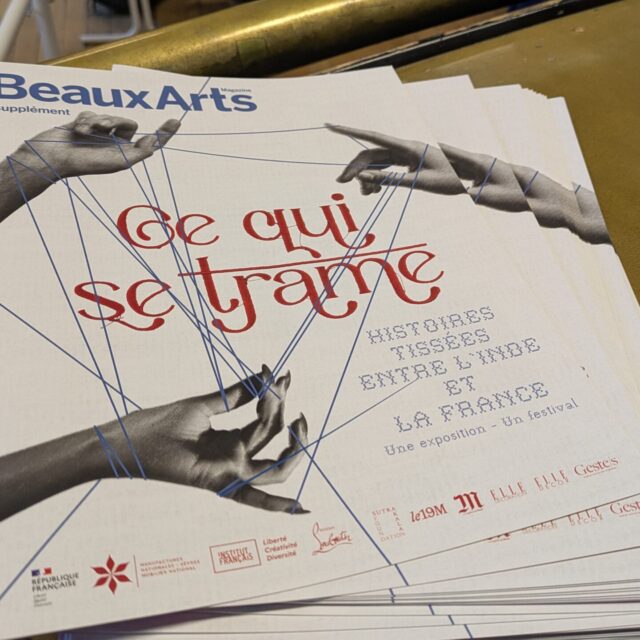

フランスの工芸では、完成品と同じ重さで、プロセスが評価されていると思いました。

未完成であることは、ただちに「未熟」とは見なされません。

プロセスが立っていれば、それは伸びしろとして評価される。私にはそれが、自由というより「引き受ける構え」に見えました。

例えば、フランス訪問でご一緒した型染職人の赤坂武敏氏から聞いたお話です。

赤坂氏は「柄をきれいに出し、ムラなく均一に染める」ことを基本として実践してこられました。

ところが海外からの注文では、あえてムラを出したり、柄はきれいに出さないようにしてほしいなどの要望があり、「おもしろいな」と思われたといいます。

日本の現場では「難物」としてみなされてしまうことも多いそうした表現を、海外の注文主たちは「唯一無二の美しさ」として評価します。

写真を拝見したところ、その結果生まれた染めは、確かに魅力的な作品へと昇華されていました。

赤坂氏ご本人も、それを「概念にとらわれない自由な表現」として再発見されたと話されていたことが、私にはとても興味深く感じられました。

途中であること。

揺らいでいること。

再解釈される余地があること。

だからこそ作り手は、未完成さも含めて「何をしている途中なのか」を言葉で説明する役目を引き受けるのだと思います。

自由に見えて、プロセスを引き受ける重さがある、それが私にはものづくりに対する「責任」に見えました。

そのように未完成を許容するには、作り手だけでなく受け手側の仕組みが必要だと感じました。

そこで思ったのは、流通と作り手の関係です。

未完成を許容する仕組み|流通構造と作り手の関係

日本の工芸が「制約が多い」と見られやすい理由の一つとして「工芸と問屋の関係」という流通が絡んできます。

今回お会いしたフランスの工芸家の多くは「個で活躍している人たち」でした。

私たち日本の工芸の多くは、個ではなく集団で成り立っています。

そして問屋という流通を介して、発注に沿ってものづくりを進める場面が多い。

問屋と協力することで販売や取引の負荷を分担でき、作り手は技術と品質の精度に集中しやすい。

私はその強みと弱みを、今回あらためて意識しました。

フランスでは、日本の「問屋」に近い役割が分野によって異なり、作り手が個人顧客やギャラリー、メゾン、代理人、展示販売など複数のルートを使い分けている印象でした。

日本よりも、作り手が自分の言葉で説明する局面が多い、そう感じたのは、この流通構造の違いも、背景にあるのだと思います。

日本の工芸は何を担ってきたのか

ここまで書くと、日本の工芸とフランスの工芸の立ち位置が全く違うのかと思ってしまうかもしれません。

しかし、そうではありません。

日本の工芸は、完成度と再現性によって、生活と文化を安定させてきました。

再現できること。

続けられること。

次の世代へ手渡せること。

それは保守的だからではなく、生活や文化を支える基盤であることを求められてきたからです。

日本の工芸は、答えを提示することで文化を支えてきました。

一方で、フランスの工芸は、「問い」を社会へ開くことで文化とつながっている。

どちらが正しいという話ではなく、役割が違うのだと、ようやく整理できてきました。

今回ご一緒した桶職人・中川周士氏の中川木工芸比良工房の従来の製品には、「生活の中に定着する答え」という日本の工芸の強みである「用の美」が如実に表れています。

素材を生活で使える形へ「定着させる」仕事です。

そして今、彼の新しい仕事は、「桶」という日用品の形を基盤にしながら、現代の用途に合わせて造形を更新して「作品」へと昇華しています。

中川木工芸比良工房の代表作のひとつがシャンパンクーラーです。

中川氏と話していると、彼が生み出す作品はこれからよりアートになっていくであろうと感じました。

彼の「木」という素材に対する扱いが、機能ではなく「存在感」へ向かっていたからです。

「特別パートナーシップ」を締結している日本とフランス。日本への関心が厚いフランスだからこそ、これからもマンガなどのポップカルチャーだけではなく、伝統工芸も含め、さまざまな文化交流をさらに進めていけるように願っています。

下記の写真は、パリの地下鉄で見かけた太鼓芸能集団「鼓童(KODO)」のポスター。

2026年2月にフランス各地で開催される鼓童ワン・アース・ツアー 2026 LUMINANCE。左のポスターはフランス宝飾ブランド、Mauboussinのポスター。

地下鉄の広告制作会社は意識をしていないでしょうが、両者が対比するように並んでいるのを見て、日常空間に日仏文化が混ざっていく感覚がありました。

西陣織を含む日本の工芸がフランスの現場と協働していくには、技術や素材の共有だけでなく、「なぜそれを作るのか」「制作の途中をどう言葉にするのか」を互いに開いていく必要があると私は思います。

フランスが投げかける鋭い「問い」を、日本の工芸が培ってきた圧倒的な「答え(技術)」で受け止めたとき、そこには一体どんな景色が広がるのでしょうか。

これまでの私たち伝統工芸の作り手は、完璧な「答え」を出すことに心血を注いできました。もちろん、それを踏襲していくことも大事です。

けれど、新しい表現を求める者として、これからは完成された布の中に、あえて「問い」という名の、不揃いで不確かな緯糸を織り込んでみたい。正解を提示するだけでなく、手にした人が思わず「これは何だろう?」と対話を始めてしまうような、そんな揺らぎのある織物を生みたい。

「語らぬ美」を誇りとしてきた西陣織の織元として、私はあえて、この旅で得た「言葉」を織り込む布地を生み出したいと思いました。

たとえば、引箔の「光」を、問いの余白として設計していくような。

フランスの地で見つけたあの自由な風と、京都の工房で積み重ねてきた手の仕事。

その二つが響き合う場所から、西陣織の新しい旅を始めていくつもりです。

アイキャッチ画像の写真:Lauriane Jagault Onari氏(Opera Garnierにて)

フランスへの旅シリーズはこちらからご覧いただけます。