西陣織を持って、パリの壇上に

制作現場でも、展示空間でもない。

今回のフランス滞在で、私にとって強く印象に残ったのは、Mobilier Nationalで開催された展示会「Ce qui se trame ― a Franco-Indian dialogue on textiles(何が起こっているのか:テキスタイルをめぐるフランスとインドの対話)」で行われた「講演」という場でした。

これは、アンスティチュ・フランセのレジデンス事業の一つである、インドの Villa Swagatam(ヴィラ・スワガタム)が2023年に開設されたことを記念したイベントでもあります。

私はその場に、西陣の職人たちとつくった一枚のタペストリーを持って立ちました。

西陣の分業制は、個人技ではなく体系として品質を成立させる仕組みです。

私はその仕組みを誇りに思っています。

フランスの聴衆を前に、私は「この一枚のタペストリーは私個人の作品ではなく、西陣の職人みんなの思いがこもった布地」だと伝えました。

西陣の分業制については以下のページからご覧いただけます。

講演というのは、作品をつくることでも、完成品を見せることでもなく、自分の考えを他者の前で話す場所です。

ところが私が実際に話たことは、自分の思考ではなく、職人たちの力が合わさった西陣の技術と、作品についてでした。

そこに、この旅の「フランスと日本の工芸」というテーマとの間に齟齬がありました。

Laureline Galliot氏との対話で

異なる前提を並べるということ

今回、私はプロダクトデザイナーのLaureline Galliot氏とともに、通訳を交えながら講演という形で話す機会を持ちました。

Laureline氏とは2018年に出会って以来、交流を重ねてきました。

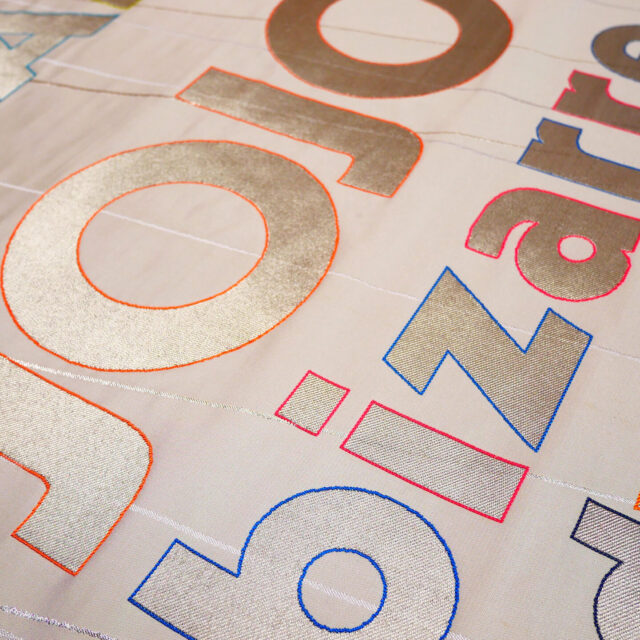

しかし講演という形で話すことは初めてでした。彼女とは「YAGASURI」という布地でコラボレーションをしています。

彼女がiPadに指で描いたデザインを西陣織にしたためました。

この「YAGASURI」はフランス国立デザインコレクション、通称CNAPのコレクションに所蔵されています。

「YAGASURI」CNAPコレクション 参考リンク

- CNAP:https://www.cnap.fr/collection-pret-et-depot/histoire/collections-contemporaines/design-arts-decoratifs-metiers-dart

- Laureline Galliot Studio:https://www.laurelinegalliot.com/

西陣織金襴YAGASURI紋様

講演では、コラボレーションした作品について語りました。

Laureline氏はヴィラ九条山滞在時に「矢絣」に出会い、とても不思議な形だと思ったそうです。

それが「矢羽根」をイメージしたものだとは最初は思わなかったと。

日本では全く珍しくない矢絣の紋様も、彼女の手を通すと一変しました。

一つひとつが有機的に動くような、不思議なデザインになっていました。

私がLaureline氏とコラボを始めたきっかけも、まさにそこにありました。

彼女がiPadに指で直接描く質感、独特の粘性がある、絵の具では出せないあの触感。

彼女が好きだという妖怪を思わせるような、その質感を西陣織で表現してみたいと思ったのがコラボレーションの始まりでした。

そのコラボレーションから7年後、パリの壇上で彼女と話すことになるとは思っていませんでした。

講演ではまず自己紹介から始めました。

私は母がファイバーアーティストのため、幼少のころから繊維に親しんで育ったこと、学生時代の染織、そして今西陣織で何をしているのかをスライドを交えて話しました。

今思い返せば、私が用意したものは哲学よりも「私は何を考えてものづくりをしているのか」より「何をしてきたか」の羅列でした。

フランスの旅の途中から、日本で準備してきたプレゼンが気になり始めましたが、あまりのスケジュールの濃さに用意してきたスライドを変える時間は取れず、当日を迎えました。

「なぜ、お寺以外のことを始めたの?」

講演の中でLaureline氏から「なぜお寺の仕事以外のことを始めたの?」と問われました。

私は「面白いことがしたかったから」と答えました。

私は「問屋を通した仕様が定まった仕事」ではなく、「誰に、何のために、この技術を使うのか」を自分たちで決める仕事がしたかった。

今でも、あの場でどう答えるのがいちばん誠実だったのか悩んでいます。

「面白いこと」をしたかったのは本当ですが、なぜそれをつくるのか、という理由から話すべきだったのかもしれません。

このLaureline氏からの「問い」がずっと頭に残り続けています。

西陣の問屋制の中で、自分が動かなければ何も変わらない。

そう感じていたのは確かで、その「面白さ」の正体はもしかしたら、自分が思い描く西陣織への答えを自分で探すことへの欲求だったのかもしれません。

それなのにパリの壇上では「面白さの正体」について、自分の言葉として説明する準備が足りませんでした。

Mobilier Nationalで開催されたイベント

“Ce qui se trame”: a Franco-Indian dialogue on textilesにて

撮影:中川木工芸・中川周士氏

対談の中で、自己紹介以外に私が一番伝えたかったのは、冒頭にも書いた「西陣は分業制であり、この布は一人の作品ではなく、職人たちの技術の結晶である」ということでした。

この話についても、作家名と作品が強く結びつく場面の多いフランスで、どこまで届いたのかは、今もわかりません。

通訳の「間」で、思考が組み直された

講演には通訳さんが入ってくれました。通訳が入ることで、言葉はすぐには届きません。

けれどその「間」が、私にとってはとても重要でした。

通訳はフランス在住の写真家、Hanako Murakami氏。

事前にプレゼンの内容をある程度、共有はしておきましたが、ややこしい話を通訳してくださって感謝申し上げます。

Laureline氏からの問いに即座に説明できないからこそ、自分が何を前提として語っているのかを、一度、頭の中で組み直す必要があります。

「一枚の布を『誰の作品』として語るのか」という前提が、日本とフランスで違います。

そこを言葉で考え直す必要がありました。

異国での講演の途中、私はどういった切り口で話せばいいのか、「分業の話」をどこから入れるべきなのか。

同じことを伝えるにも、切り口が変わると届き方が変わる。それをこの旅で身をもって知りました。

リヨンでの講義|ジャカードの故郷で語る

もうひとつ、この章の「講演」というテーマに直結する場がありました。リヨンのラ・マルティニエール学校(la Martiniere/18, place Gabriel Rambaud, Lyon 1er)で、学生に向けて講義を行いました。

リヨンは、西陣のジャカードの源流につながる街でもあります。

その場所で西陣織を語ることは、私にとって「海外で話す」という経験以上に、技術の系譜と向き合う時間でした。

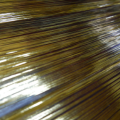

講義では、西陣織で使われる希少な素材である「引箔」を中心に紹介しました。

引箔は説明が難しい。

実物を見せても、どのようにそれを布にしていくのか、言葉だけでは構造が伝わりきらない。

学生の反応は率直でした。興味を持ち、質問も多かった。

しかし結果として、「引箔とは何か」が十分に伝わったとは言い切れません。

象徴的だったのが「この布はすべて紙なのか?」という質問です。

私は「紙ではなく、絹の経糸に、和紙を細く裁断した引箔を挟み、緯糸は絹で織っている」と説明しましたが、その言い方では、絹と引箔が布の中でどう重なっているのか、断面のイメージを共有できませんでした。

素材の構造を言葉で積み上げても、聞き手の頭の中に形が立ち上がらないのです。

この認識のズレについても収穫でした。

私には、引箔を伝えるために「構造図」が必要だと、はっきりわかったからです。

いま、断面と工程が一目で伝わる図解の方法を考えています。

学生が特に強く反応したのは、私が持参した「MANGA×西陣織金襴絵箔 順引き模様引箔『ひゅらん。』」でした。

作品が入口になると、質問の解像度が上がる。そのことも、講義の場で確認できました。

この講義は、テキスタイルデザイナーのMarie Labarelleさん(Instagram)が学校で教えておられ、声をかけてくださったことで実現しました。

作り手として何を大事にしているのか、どこで迷うのか。

西陣織を知らない学生の視線に合わせ、かみ砕いた言葉を選ぶことは私にとっても学びの場となりました。

以下のページに引箔について解説を書いています。

展示でも制作でもない、第三の現場

フランスでは、講演や対話の場が、制作や展示と並ぶ「発表の現場」として組み込まれていました。

アトリエで生まれた思考は、展示の前にいったん言葉として外に出されます。

考えや調査が途中であることも前提に、観客と共有される。私はその構造を、完成度より先にプロセスを重んじるフランスの工芸文化の一部として受け取りました。

上記はパリ装飾美術館の写真です。

ここでアジアコレクションのキュレーター、Béatrice Quette氏から美術館所蔵作品についてレクチャーを受ける機会がありました。

Béatrice Quette氏は、当社と炭酸デザイン室の協業作「光る山」が展示された「ジャポニスム2018」展のキュレーターでもあります。

「光る山」という共通点を挟み、当時の展示のことを「懐かしいですね」と語り合いました。

西陣織がフランスの美術館と関わった時間が、その場所でひとつの線としてつながった気がしました。

その日、同じ館内で「工芸を技法として使うアーティスト」によるプレゼンテーションも拝聴しました。

アーティストが時間をかけてリサーチを通して浮かび上がってくる疑問と、ご本人が納得する形について熟考していく軌跡が見えて、非常に興味深かったです。

完成した作品と、完成に至るまでの思考の痕跡とが、同じ重さでその場に差し出されていました。

私はこの旅で、制作と展示に加えて「発表=言葉にする現場」が、同じ重さで存在していることを知りました。

言葉は、技術を外の世界へ手渡すための工程

日本の工芸は、長い時間をかけてわざわざ語らなくても成立する完成度を築いてきました。

そしてほとんどの工芸において、「作った職人本人」すら表に登場しません。最終形態と技術が表に出るのみ、というのがほとんどです。

だからこそ、「なぜそれをつくるのか」を説明する必要がなかった。

技術が高いことと、それがどう社会と関わっているかは、別の話として済ますことができました。

けれど西陣織が国境を越えた瞬間、その前提はほどけていきます。

作った本人は、作品に合わせた言葉を用意しなければならない。

物をつくる職人にとって「言葉」まで用意するというのは、本当に大変な作業です。それでも、しなければいけない。

言葉は、技術の代わりではなく、技術を外の世界へ手渡すための工程なのだと、今回の旅と講演を通して実感しました。

第三章の終わりに

第一章では、私が感じた違和感を書き留めました。

第二章では、その違和感の根っこにある「日本の工芸」と「フランスで見た工芸」の違いについて考えました。

そしてここ第三章では、その違いを言葉として外に出す講演の場に立ったことを書いています。

制作から少し距離を取り、自分が作品に込めた思いを人に渡す。

その経験は、次に何をつくるか、何を使ってつくるのかを考えるよりも先に、どんな姿勢で世界と向き合うかについて思いをはせねばならないことを、教えてくれました。

〈第四章へ〉

次の章では、制作でも講演でもない、とりとめのない時間を書こうと思います。実際、初めてのフランスは楽しかった。

食べたもの。移動の合間の会話。フランスという土地の空気。

頭を使い、歩き続けた旅のなかで、身体が受け取った喜びを、少し緩めた言葉で書いてみる予定です。

フランスへの旅シリーズはこちらからご覧いただけます。