英語版の記事は以下のリンクから(English version)

西陣織は、織り手だけで完成する織物ではありません。糸屋、染屋、整経屋、撚糸工場など、多くの職人による分業と信頼の積み重ねによって、一枚の織物が生まれます。

西陣織 金襴を織っている当社・岡本織物株式会社(西陣岡本)のブログでは、西陣織 金襴を支える職人たちの声を通して、その背景にある技術や想いを伝えています。本記事では、西陣織の「はじまり」である絹糸を扱う糸屋に焦点を当てます。

今回ご紹介するのは、1893年(明治26年)創業、132年にわたり西陣で絹糸を扱い続けてきた蚕光(さんこう)株式会社。4代目を務める中岡英夫社長に、西陣織と糸屋の仕事についてお話を伺いました。

西陣織を支える絹糸屋|蚕光株式会社 中岡英夫さん

西陣織を支える糸屋が語る、最も大切にしている「信用」

糸を扱う私たちが何よりも大事にしているのは「信用」です。西陣織の最初の工程である糸として関わることで、お客様に信用していただく。それが西陣の糸屋の役割だと考えています。

「いい糸やな」「扱いやすい」「きれいに織れたわ」と言ってもらえることが、糸屋として一番嬉しい瞬間です。他の糸から蚕光の糸に替えたことで結果が良くなった、と聞いた時には、この仕事を続けてきて良かったと心から思います。

家業として西陣の糸屋を継ぐまで

私は職住一体の環境で育ったわけではなかったので、子供の頃、父に「仕事は何?」と聞けば、「西陣の糸屋や」と教えてくれました。それが、家業に対する私の初めての記憶ですね。

若いころは家業を継ぐことは考えていませんでした。大学を卒業して、東京でシステムエンジニアとして銀行などのシステム開発に携わっていました。当時はまだパソコンも普及していない時代で大型コンピューターでシステムを管理する、家業とは全く違う世界にいました。

その仕事が嫌だったわけではありません。ただ、30歳を前にして「糸屋として京都に戻るなら今しかない」という思いが芽生えたんです。それで京都に戻ってきました。京都に戻ってきてよかったと思うことの一つは通勤時間が短くなったことです。東京にいた頃には1時間半かけて通勤していましたが今はそのようなことはありません。京都の町の規模や雰囲気も心地良く、体は格段に楽になりました。

西陣織に使われる絹糸と撚糸の仕事

私たちは「蚕が光る」という社名の通り、絹の糸を扱う仕事を代々してきました。私たち糸屋では、「生糸」は撚って(よって)ない糸の事を指します。養蚕から生糸までの部分は農産物で農林水産省の管轄になります。撚った(よった)糸については「撚糸(ねんし)」または「絹糸(けんし)」と呼び、加工品扱いで経済産業省の管轄になります。

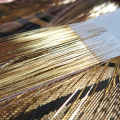

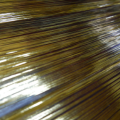

仕入れた生糸から撚糸をして絹糸にします。私たちが販売する絹糸は未精練のセリシンが付いた状態の糸です。石川県や京都市内の撚糸工場に協力をしてもらって生糸から撚糸にしています。この動画は京都市内の澤田撚糸工場で生糸を撚糸している様子です。

糸は美しいですが、扱うのはとても難しいです。私が家業に入った時は、父と叔父、ベテランの社員も何人かいたんで、そんな中、色々と教わってきました。

入社してからの最初の頃は染屋さんや織屋さんを回りながら商売について学びました。時間はかかりましたが、しばらくすると糸の扱いにも慣れてスガを割ったり、色々な作業ができるようになりました。

入社した当時は西陣の織屋さんたちも世代が一つ上の人たちで付き合いが難しい面もありました。みんな一国一城の主ですからね。昔の世代の人たちは糸に対するこだわりも強かったなと思います。

縮小する西陣産地と、糸屋としての危機感

西陣を取り巻く環境は変化しています。入社当初は扱う糸も半分くらいは日本産でした。今は中国産がほとんどで、日本の糸はごくわずかになりました。

入社当時はここまで西陣織産地としての規模が小さくなるとは思ってもいませんでした。入った時から西陣の織屋さん自体が十分の一ぐらいに減っています。生産量となると5%以下になったでしょうか。まさにこれ以上減ってくると分業で成り立っている西陣織の産地として大いに危機感を感じています。

絹は昔から使われてきた天然繊維で丈夫で美しい糸ですが、化合繊と比べて染色や製織での扱いが難しく、工業的な生産には向いてません。付加価値を付けるなどで、少量でも維持できるようにしないと、絹や絹織物の生産は減る一方だと思います。良い絹糸を作ろうと思うと、たくさんの繭の中から良い繭を選んで製糸する必要があります。良い絹を作るために、大勢の養蚕農家が沢山の蚕を育てることが必要です。「養蚕をするとしたら儲かる」という仕組みにしないと養蚕農家が減っていってしまう。

世界のマーケットに目を向けると、まだまだ絹の需要は広がる可能性があります。西陣は新しいマーケットを開拓しなければ、「西陣産地」としての未来には困難があると思います。しかし、例えば、西陣の中にも新しい試みをされている織屋さんが数多くいらっしゃいます。そのような織屋さんを糸を扱う立場から応援していきたいと思っています。

絹糸の魅力は尽きません。繭は無駄なく最後まで使い切ることができる。SDGsが叫ばれる今、天然の繊維である「絹」の重要性がもっと高まっていくことを望んでいます。

蚕光株式会社

所在地: 〒602-8448 京都府京都市上京区今出川通大宮西入元北小路町165

(2025年7月16日、24日取材/文・写真・動画 岡本絵麻)

編集後記|西陣織は糸屋の仕事から始まる

西陣織 金襴の織屋、西陣岡本で働く筆者が毎日見て触っている絹糸。私は初めて「撚糸工場」へ現場見学に行きました。想像よりも低速でゆっくりと撚りをかける工程が美しかった。連日警戒レベルの猛暑日が続く中、お話を聞かせてくださり、撚糸の見学にもお付き合いいただいた蚕光の中岡社長、見学をさせてくださった澤田社長、ありがとうございました。撚糸の工程を拝見し、更に絹糸の繊細さと職人技の奥深さを実感しました。

西陣織の美しさは、織り手の技術だけではなく、その前段階である絹糸の品質、撚糸の精度、糸屋と織屋の信頼関係があって初めて、美しい西陣織が織り上がります。132年にわたり西陣で絹糸を扱ってきた蚕光株式会社の仕事は、西陣織の分業制を支える重要な役割の一つです。

本記事を通して、西陣織の背景にある「糸から始まるものづくり」を感じていただければ幸いです。

西陣織とは何か(まとめ)

西陣織は京都西陣で生まれる伝統的先染め絹織物です。その完成には糸屋・撚糸・整経・織屋など多くの職人の技術が不可欠であり、本記事ではその最初の工程である糸屋の役割を詳しく紹介しました。

次回は染屋さんの声をお届けします。

今までの職人インタビューはこちらから。