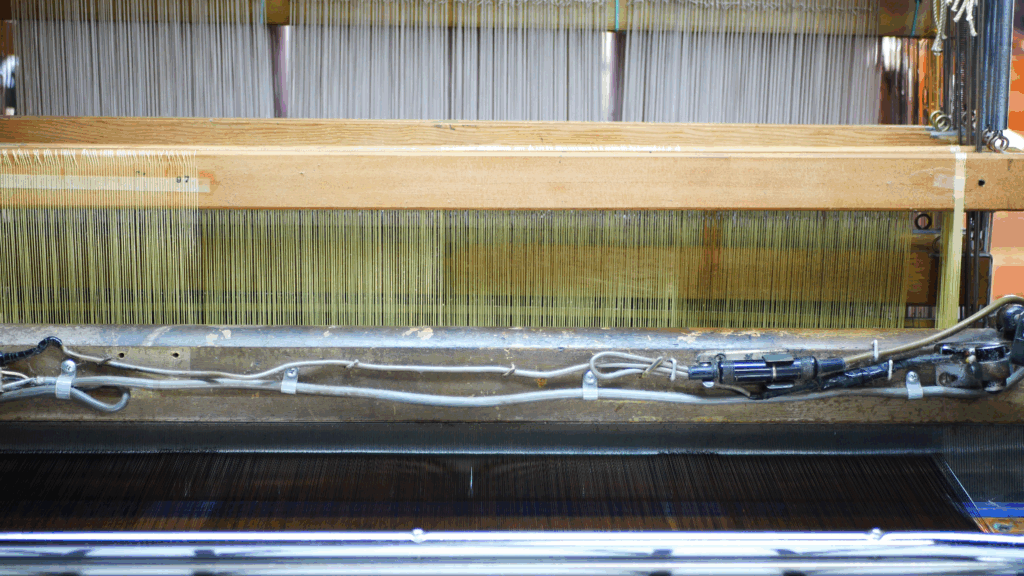

京都・西陣で西陣織金襴を手がける西陣岡本。その西陣織を実際に力織機で織り上げている現場が、京丹後の協力工場「布平」です。

京都・西陣で西陣織金襴を織る西陣岡本・岡本織物株式会社。その織物づくりを京丹後で支える協力工場「布平(ぬのひら)」には、織の音とともに育った織職人さんが居ます。今回は、西陣織金襴の織職人、布平勝久さん・佐智子さんご夫妻に、家業の原点から現在の織技術、そして未来への思いを伺いました。

西陣織を力織機で織る 布平勝久さん・佐智子さん

織の音は子守唄 西陣織を織る家業の原風景

「織機の音がしないと目が覚めてしまうくらい、機(はた)の音は私にとって子守唄でした」と語る勝久さん。農業を営んでいた祖父母の代から、母親が嫁ぎ先でも織を始めたことで家業は西陣織を織る織屋へと転じました。母が西陣織を織る音とともに育った幼少期の記憶は、今も織の原点として心に残っているそうです。

機織りはお袋がうちに来てから始めました。私のおじいさんの代は農業を営んでいて、家とちょっと離れたところに田んぼと畑がある感じですね。私は9 代目で、父親の代から兼業農家になりました。

うちが織り始めたきっかけは、母親が結婚前にちりめんを織っていたそうで、嫁ぎ先のうちでも織物を織り始めたことです。

その後、父親も一緒に織るようになりました。当時はウールの着尺を織っていました。

私が小学生の時に、草履とかバックなどの小物用の二幅(ふたはば)を織るようになり、31年前から岡本さんの金襴を織るようになりました。

自然と西陣織を織る道へ 高校卒業と同時に職人の世界へ

バブル好景気の中、繊維業界は「ガチャマン景気の再来」と言われ、織っても織っても足りないくらい売れたという時代だったそうです。布平さんの先代も工場(こうば)を増築し織機を導入した事で、勝久さんは跡を継ぐ決意をされました。

高校の時に父親がを工場を増築して機を2台入れました。機を入れたもんで、その2台は私が入らんと稼働ができないっていうことで、高校卒業と同時に織の世界に入りました。

母から受け継いだ西陣織の技術と手技

西陣織の技術は、結婚前に丹後ちりめんを織っていたお母様から学んだもの。丹後ちりめんを織っていたことで絹の扱いに長けたお母様の織の手技は、ウール着尺や西陣織金襴へと応用され、西陣の中でもシャットル力織機による高級品を扱っている西陣岡本の工場として、現在の「布平」の技術の礎となっています。

以前、弊社がMBS毎日放送が制作・放送する「京都の『伝統と革新』に焦点を当てた地域情報番組『京都知新』」に出演した時に、勝久さんのお母様「初美さん」が一緒に出演してくださりました。5分30秒位から布平さんで織る光景が始まります。2019年の取材の事で、とても懐かしい思い出です。

西陣織を織り始めた頃

高校を卒業して西陣織を織り始めた最初の難関は「経糸結び」。左利きの勝久さんは、右利きのお母様の動きを真似ながら習得したそうです。紋紙がまだ本当の紙だった時代の紋紙の修理や停止の印付けなどの苦労も語ってくださいました。

ハンドル(織機を動かすレバー)をかけたり、吊り込み(綜絖)もないシンプルな織機です。その機を動かすどのタイミングでハンドルをかけるだとか、どういう時にハンドルを切るとか機を止めるとかっていう練習を4、5日したらすぐに本番を織り始めました。

最初1番の苦労は経糸結び(経糸を結ぶこと)を覚えることでした。私は左利きなんで、教えてくれるお袋の真似をしながら練習をしたんですけど、左右違うんで、それがすぐには出来なかったという記憶があります。左利きの場合は「ののつぎ(織の現場で使われる、丈夫だけれど結び目が小さい結び方)」の結び方も右利きの人とは反対になります。

そして、当時は紋紙だったんで、今みたいにUSBやフロッピーではなかったんです。紋紙は紙なんで破れたときなどに、同じような紙を貼って修理をします。紙を貼ったら紋紙のパンチ穴をあけるんですが、機を止める停止とか、色んな穴の意味が最初は右か左かもわからないし、大変でした。

始めた頃に織っていたものは今のような色の差し替えもなく、ずっと同じ杼を入れっぱなしで織っていられたのですが、岡本さんの所の織物は沢山の停止が入って差し替えも出てきます。6丁や12丁の織機で回して杼箱以上の色数を使うとか、色を間違えないように停止を入れて差し替えないといけない。色の差し替えが多いと、非常に緊張します。

弊社、西陣岡本の金襴は、複雑な柄と色使いが特徴で、杼箱12丁をフルに使い、差し替えも多いです。織り手さんには苦労を掛けていると思いますが、職人さんの技術が高度化しているからこそ出来る織の技だと思い、感謝しております。

「これを織れるかな」の挑戦

「楽しいというより、きちんと織れるかという緊張感の方が多い」と語る勝久さん。西陣岡本の仕事に携わるようになってから、織物の奥深さと難しさを実感したそうです。

岡本さんの所の金襴も昔より、どんどん複雑になって沢山の差し替えで織るので非常に緊張します。目を離せないので、一台につきっきりで織っています。

昔の「紙の紋紙」の時には停止が彫られている紋紙に印をつけて、順番に色を変えていった記憶があります。織るために非常に神経を使いました。岡本さんの仕事をするようになってから、これをきちんと織れるかな、ていう風に緊張感を伴う仕事の方が多いです。

家族とともにある仕事

ご夫妻は「家族が目の届く範囲にいて、一緒にいられることが何より良かった」と語られました。子育てと仕事を両立できたこと、子どもたちが仕事を理解してくれたことが、家業を続けてきた大きな喜びだと話してくださいました。

伝統の危機と未来への提言

「この仕事は一人ではできない。織機直し、糸屋さん、材料屋さん…誰か一人でも欠けたら織れなくなります」と語る勝久さん。繊維業界全体で後継者不足や工賃の問題は深刻で、行政の根本的な支援がなければ伝統工芸の存続は難しいと警鐘を鳴らします。

1人の力だけではなくて、いろんな人が携わって、この織物が織れるんです。

機械直しさんとか糸関係、その材料関係など、いろんな人が携わってやっと 1 つの製品になるんですけど、その人たちが1人でも欠けたら織れなくなります。どこも後継者不足になっているという事が危惧される変化ですね。私たちも、今後何年この仕事を続けていけるんだろうかなっていう心配の方が多いです。

これを打破するには、色んな職人の工賃を魅力的な金額にしていかない限り無理だと思います。西陣織に関する仕事を今、大学卒の子たちに「この工賃で仕事できるか」って言うとそれは無理だと思います。

これはもう織屋さんだけの問題ではないと思うんですわ。行政が伝統工芸を残していくために何か根本的な事をしていかないといけないと思っています。行政がバックアップしてくれんことには、継続していくのは多分無理だと思います。

(2025年9月11日取材/文 岡本絵麻)

編集後記

筆者が西陣岡本に入社した時にはすでに布平さんは弊社の織り手さんとして活躍、当時はお父様、お母様、勝久さんで織られていました。当時は毎日毎日丹後に糸や整経をした「ちきり」などを送り、丹後から織りあがった布地が大量に届いていました。その頃は在家用の打敷なども沢山織っていて、入社当時の私は、「家庭用仏壇用の布地がこんなに毎日売れてるの!?」と思いながら検反をしていた記憶があります。

筆者は紋紙データを作る仕事をしています。入社当初は6釜(布幅に6つの同じデザインが織れる織機)や4釜(布幅に4つの同じデザインが織れる織機)の小さなジャカードの織機が沢山ありましたが、今では全て2釜か1釜の織機になりました。(2釜というのは左右に同じ模様が織れて、1釜は一枚の布地で端から端まで違う模様を織れます)30年の間に様々な変化がありました。織るためのデータも紋紙からフロッピーディスクになり、今はSDカードやUSBメモリでのやりとりになっています。

弊社の社長以下の年齢の者は布平さんと一緒に、共に歩んできたといっても過言ではありません。これからも一緒に西陣織を織っていってください。なにとぞよろしくお願いします。

今回の一連の取材で糸屋さん、染屋さん、整経屋さん、引箔屋さん、裁断屋さん、デザインをしたクリエイター、張り屋さん、力織機で織る織職人さんと見学をしてきました。西陣織に関連する職人たちが居てくれてはってこそ、私たち織屋の仕事が成り立ちます。

この一連のブログに掲載しきれていない職人さんたちもたくさん居はります。道具を作る人(道具も職種が細分化されています)、修理をする人など、本当に沢山の人たちが関わってくれて私たちの織物が織りあがります。

今までの職人インタビュー一覧はこちらからどうぞ。