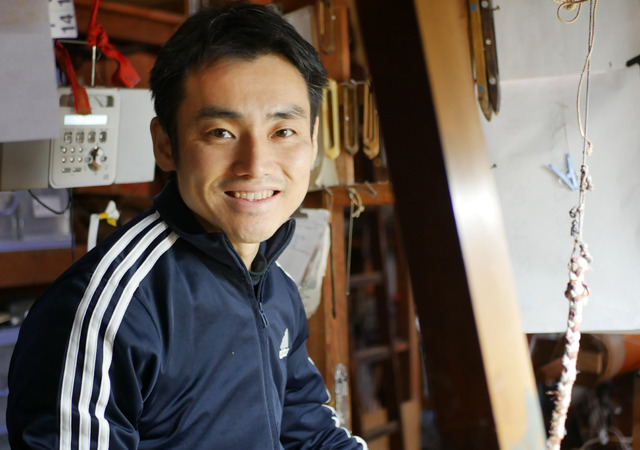

西陣岡本 西陣織の職人 岡本三映

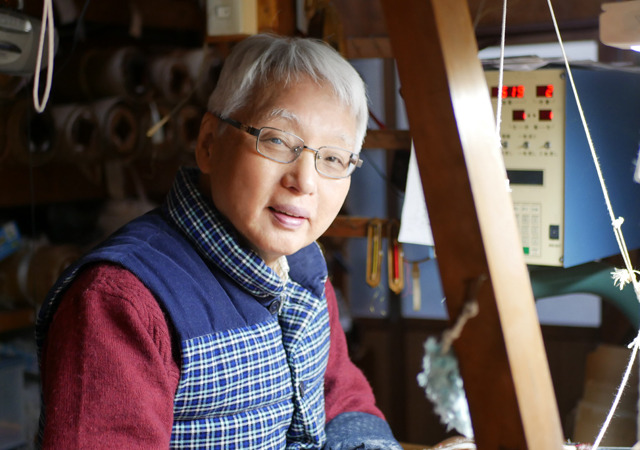

忠雄の妻。西陣の織屋に生まれ、高校卒業後は帯を織っていた。検反・糸の用意など絹の扱いは社内一。

私は西陣の帯屋に生まれ育ちました。職住一体ですから、仕事は嫌でも目に入って、何をしてるかがわかるようになります。そのうち「ぜんまい止まってるよ」「ほな直しといて」という具合に、自然とできることが増えていきました。あまりにも日常に馴染みすぎて、あらためて織り方を聞かれても、説明できないほどです。家でも何年か織っていましたから、嫁入り道具としても、自分で織った帯も持ってきました。こちらに嫁ぐことも家業を一緒にやっていくことも、帯より広い布幅の機が並んでいたのを見て少し気後れはしましたが、当たり前のように受け入れました。

とはいえ力織機で織る帯とは勝手が違い、手織りの織機が並ぶ工場に入る時は緊張しました。でも糸を扱うという点で経験が生かせることも多くあり、ほっとしました。困ることといえば、経糸が一度に切れることがたまにあって、そういうときはどうしようと途方に暮れます。でも1本1本、時間をかけてぼちぼち入れ直したら必ずなんとかなります。放り出したくなるようなことはありませんね。やっぱり私にとって、糸や織物にふれているのが自然なことなんやと思います。年とともに細かいものは見えづらくなっていますが、糸は見えますね。

糸が好きというか、物心ついたときから、糸が一枚の布に織り上がっていくことに惹かれていました。たくさん人の手を借りんならんけど、そうして完成するものづくりがとても好きなんです。基本、当社でつくるのは反物ですから、そこから仕立てを経て製品になったものが使用されているところを見る機会はほとんどありません。いつもどんな感じで使われるんやろかと気になっています。大きなお寺の大打敷を織ったときは、お声がけいただけて家族で見に行くことができました。ええなあ、凄いなあと感動したものです。

西陣は分業で成り立ってきたまちで、昔はそれは活気がありました。どこからともなく機の音が聞こえてきてね。「経継ぎさん」といって、経糸がなくなったら新しい糸を継ぐ仕事があって、ご老人がまちを歩いて請け負っていました。両親に「この技術さえ身につけていたら、あんたが年いってもおこずかいくらい稼げるで」と言われて私も覚えたのですが、今はそれも機械でするようになり、経継ぎという職業自体がなくなってしまいました。こんなふうに、みんな昔は手でやっていたことが機械化されて便利にはなりましたけど、職人さんの仕事が減っていったのは寂しいことです。こうして仕事をする人がいなくなり、技術が途絶えるという危機感は大きいです。細かい部品を作る人、素材、なくてはならないものがどんどんなくなっていく。それに代わるものが出てきて、これまでどおりのものがつくれればよろしいのですが。

息子が夫婦で戻ってくれたときは、ちょうど紋紙がフロッピーディスクに変わるタイミングでありがたかったです。息子たちがいなければ、うまく移行できなかったかもしれません。そう思うと、すべてはタイミング。あとのことは若い人たちに任せていますが、残すべきものはなんとか残してほしいと思っています。

(2023年11月13日取材/文・森本朕世)