手機で緯糸として使う「すが糸」を木枠に巻き取る機械「ぜんまい」

京都西陣で西陣織を織る金襴屋の西陣岡本のブログを読んでくださる方々どうもありがとうございます。

今日は「織屋の仕事 緯糸として使う「すが糸」と木枠に巻き取る為の機械、「ぜんまい」について書きます。

こちらは「杼(シャトル)に入れる管」の画像です。

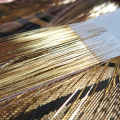

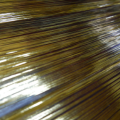

この「管」に糸を巻き取る為には、一本の糸をぐるぐると巻き取ってある「かせ糸」を木枠に巻きとらなければなりません。

上のかせになった「近州 だるま糸」という国産正絹糸を下の木枠に巻き取ります。

その時に使うのが「ぜんまい」と呼ばれている機械です。

手巻き用のかせ繰り機をお使いの方ならその便利さが解っていただけると思います。

製糸工場などでよくこの機械の巨大版がぐるぐる回っていますよね。これはかせになっている絹糸を一気に木枠に巻き取る機械です。

なぜ「ぜんまい」と呼ばれるのかしら?

ぜんまいのくるくるした感じがこの機械の名を「ぜんまい」にしたのではないでしょうか。このぜんまいの綿帽子を集めて真綿と混ぜて糸にすると「ぜんまい紬」です。

このかせ枠の下に木枠を取り付けるところがあって、その木枠の部分がくるくる回って、上のかせ枠も回ってくれます。そうして木枠に上手に糸が巻き取られていくんですね。

↓こんな感じです。

織る為には糸を巻く必要があります。

原始機(先日見てきた「世界の織機と織物─織って!みて!織りのカラクリ大発見」in 国立民族博物館」やったら糸を巻かずに織るような原始機もありました。まだの方は是非行って見てください。とても面白かったです。

原始的な織でだったら巻かずに織っているかもしれないけれど、効率よく織るには巻かないと始まりません。

今日もがんばって糸を巻きます。