こんにちは。

京都で西陣織を織っている岡本織物です。

金襴という織物を織っています。

主に神社仏閣の荘厳に携わる金襴。金襴はとても美しいので世間の方々にもっとご覧になっていただきたいとこちらのサイトを作りました。

市井で実際に使われている金襴を探してうろうろとしているブログを書いていますがいつの間にか金襴よりもお地蔵さんの生地の方が多いかも。

金襴探しにつきましてはこちらのページにまとめてあります。金襴を探して

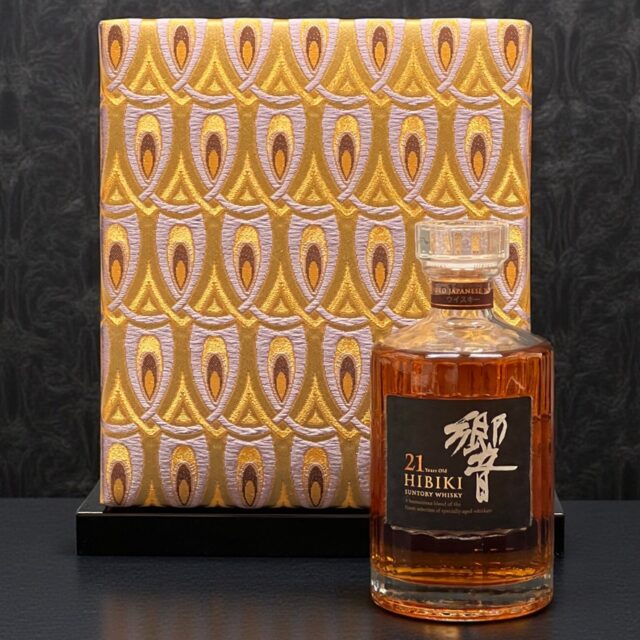

そんな、金襴織屋ですが、先日東京にいきまして、東京国立博物館の東洋館で素敵なカシミヤの織物を見ました。ショールかしら。贅沢なショール!

ペイズリー紋様。私が小学校高学年の時にも大流行していました。主に母親のものを見ていたのですが「変な柄やなぁ」と思ってました。ミドリムシとかゾウリムシかと思っていましたが、「松かさ」だったとはびっくりしました。

今、調べてみましたらペイズリー紋様は古代ペルシャで生まれました。17世紀のインド北部カシミール地方で図案化されて手織りのショールに使われました。まさに今日、画像を載せさせていただいているペイズリーがそうでしょう。イギリスの植民地時代にイギリスに行き、1800年頃、スコットランドのペイズリー市で量産されるようになり爆発的に流行したそうです。

画像が良くないですが、染めに見えるでしょ?織物なんです。手機!時期的に手機です。ものすごい繊細なんです。こちらには近寄れませんでしたが、

こちらの展示の布地にはガラス越しに近寄れました。ああ、私のテクニックの無さにあの感動をお伝えできず申し訳ない。もう一度書書きます。

織物です。綴れ織りなんです。素晴らしすぎます。

ぴらっと裏返してくれているのが解りますでしょうか?織り手の苦労が目に見えます。素晴らしい。このような手仕事、今は無いのでは?ほんま大量生産の前の職人の仕事の素晴らしさといったらすごいです。

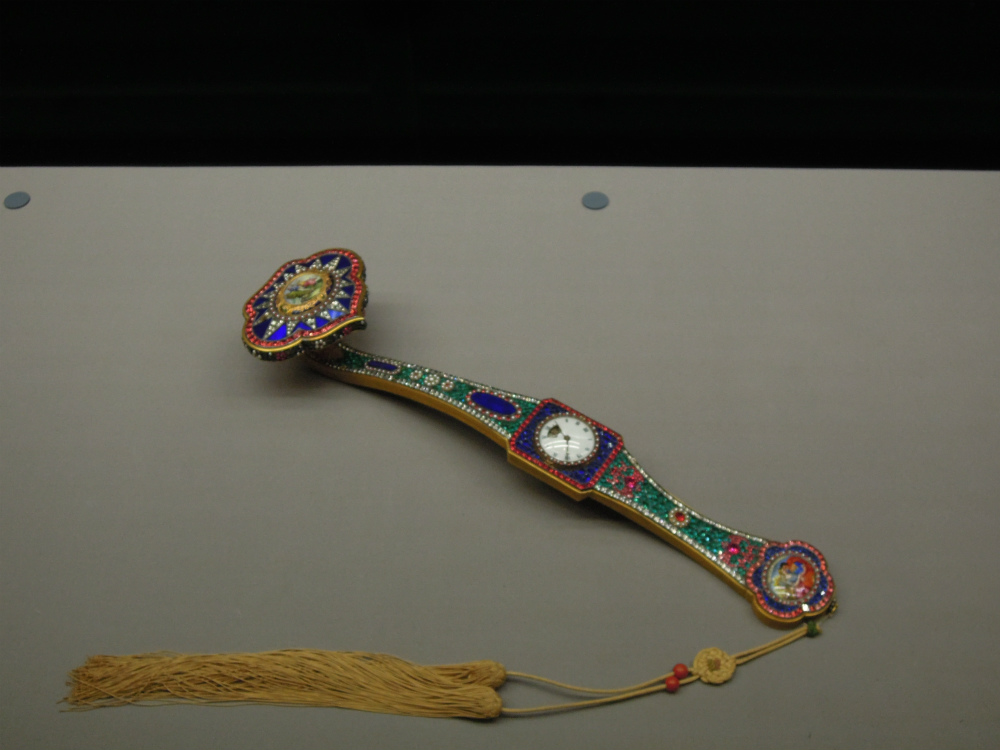

こちらは、「ん?何かしら?王様の笏?」と思ったら時計なんですって!「如意形時計」と書いてありました。

こちらは清時代、19世紀の中国のもの。同姓の如意に色ガラス、真珠、エナメル絵などをはめ込んでいます。中央の時計はヨーロッパ製。清の皇帝は舶来品の中でも特に時計を好んだので18世紀の広東などの港ではヨーロッパの時計会社の支店が置かれて、紫禁城には工房も設けられたそう。

どこの国も国のトップが好むものが流行になりますね。

ちなみに「如意」という物は、僧の道具で、「笏」のように権威や威儀を正すために用いられるようになった道具の事です。威儀を正すというのの「威儀」とはお坊さんの袈裟の一部。ちょっと垂れている布の事。「如意」とは「思いのまま」の意味で「如意棒」は有名ですね。斉天大聖・孫悟空が持っています。

東京国立博物館は非常に面白かったです。ゆっくりと丸一日かけて行ってみたいなあ。ものすごい速さで駆け巡ったので・・・。写真を撮ってもOKだったのもこのように整理できたりして助かります。

今日の織屋のお地蔵さん見物は「伏見区深草一ノ坪町お地蔵さん」です。

祠の入っている建物が余裕の建設ですね。

こちらのお地蔵さんは延命地蔵大菩薩。

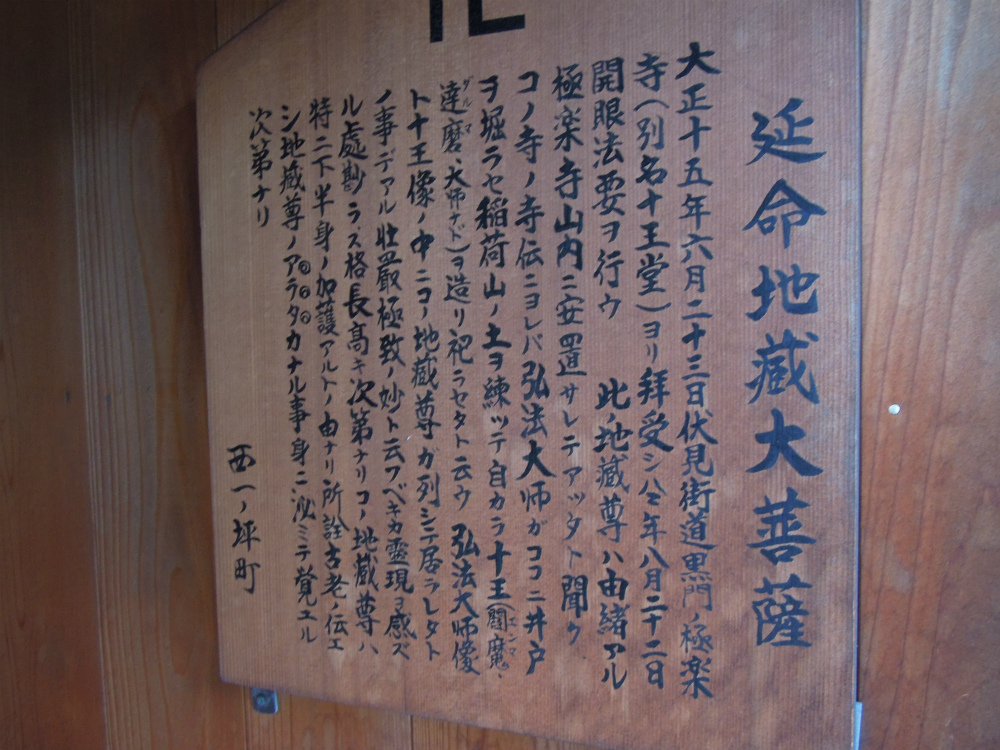

大正15年6月23日伏見街道黒門の極楽寺(別名十王堂)より拝受し同年8月22日開眼法要を行う。この地蔵尊は由緒ある極楽寺山内に安置されてあったと聞く。この寺の寺伝によれば、弘法大師がここに井戸を掘らせ稲荷山の土を練って自ら十王(閻魔のだるま・大師など)を作り祀らせたという弘法大師像の事である。その際極致の妙というべきか霊験を感ずる所、拡張高き次第なり。この地蔵尊は特に下半身の加護あるとの由なり。所詮古老の伝え市地蔵尊のあらたかなる事身にしみて覚える次第なり。-西一ノ坪町

こちらのお地蔵さんのお顔がなんとも良いお顔。後光もしっかり射して、福耳もすごい。これは・・・たぶんまだ塗られて新しいお地蔵さんのお化粧ですね。おべべも新しいし。

近づいてみてみないと解らないんですよ~。

是非、御来京の際はお地蔵さんの祠の中もちらりとご覧下さいませ。そこには意外と個性たっぷりのお地蔵さんたちがいはります。

今日の織屋の賄いは、海老プリコロッケ、長芋を炊いたん、ひのなの糠漬けなどなどでございました。