こんにちは。岡本織物でございます。

白川通は京都市の主要な南北の通りの一つでいわゆる「京都」の中では最東の道と言うイメージです。

(もちろん細い道などはありますよ)

北は宝ヶ池通から南は仁王門通まで。

仁王門通を下った祇園にも白川通はあります。

その際は大きな道から小さな通りへ白川通りは変身しています。

「川」の「白川」に沿って「白川通り」があるのです。

祇園で白川はクランクに流れているので、くねくねと情緒溢れるいい感じの道です。

散歩にぴったり。

特に巽橋(祇園の象徴なのかテレビなどでも芸舞妓さんが歩いてはる姿が映されています。)から縄手通までは、重要伝統的建造物群保存地区とされていて昔の情緒が残ってます。

さてお地蔵さん。

これは白川沿いにある『なすあり地蔵』。

なすありという名前の由来は明治12年に府知事が中国の歴史書から“必有忍其乃有済…必ず忍ぶことあれば其れすなわち済す有り”…辛抱して努力すれば事は成る、という言葉から引用したと言う話です。

この通りの西にある橋は有済橋“なすありばし”

そこで、このお地蔵さんも「なすあり地蔵」

昭和29年に有済橋がかかる花見小路通りの水道管の工事の時に白川の川底から出土したのがこのお地蔵さんだそうです。

名前も由来もわからないけれど、数百年経っているとか。

一体何があったんでしょうね・・・。

名も由来も判らないが、数百年は経ったかなり古いものらしいです。

中には2体入ってはりますが、川底で苦行をしてはったお地蔵様はどちらなのでしょうか。

かなり磨耗してはる様子から真ん中のお地蔵様がそのお地蔵様かしら。

残念ながらお地蔵様は語ってはくれないので色々想像が膨らみますね。

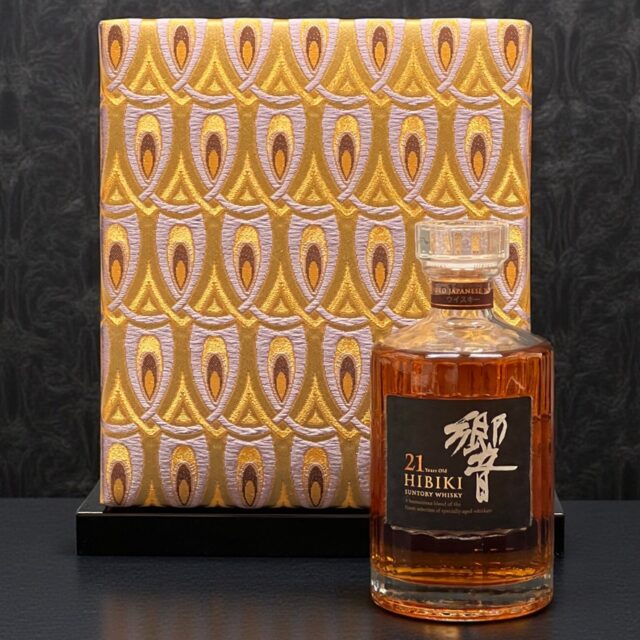

そしてこちらが中と言うか外に飾ってあった戸帳?の金襴。

水色地のようですが、退色しているのかもしれません。

箔も輝きが失せていますね。

こういうときに「本金箔」だったら輝きを失う事無く光り続けます。

あなたの街のお地蔵様に本金箔の金襴を掛けてあげたらお地蔵様がよろこばはります。

お一ついかがでしょうか。