こんにちは。

京都から奈良の佐紀町に来ております。

昨日の西陣の金襴織屋のブログは奈良の佐紀町の釣殿神社でございました。佐紀はのどかで良いところです。

上の画像をクリックしたら大きくなりますのでご覧下さい。画像の右側にある赤い印がついているのが昨日UPさせてもろうた釣殿神社さん。左側の神社が佐紀神社。お隣さん同士です。

池がすぐそばにあります。この池の名前は「御前池」。この池を挟んで反対側(東側)にも佐紀神社があるそうですが、行けませんでした。画像に見える右端の木立がたぶんそうです。

御祭神は天児屋根命、経津主命、六御県命の三柱。↓クリックしたら大きくなります。

天武天皇2年(673)の創祀で超昇寺(明治の排仏毀釈で無くなってしまったお寺。平安時代初期に平城上皇の第三皇子・高岳親王(在原業平のおじさん)が出家して「眞如」という出家名になり(弘法大師の弟子だったそう)、平城天皇の楊梅の宮を寺に変えて「超昇寺」を創建)の建立と同時に、鎮守社として祀られたという。

ここが、静かな漣の音と杉木立、竹薮の葉ずれの音の中、とても静かな良い神社でした。

この石灯籠は「天保15年(1844年)」。さすが、奈良。古いものが現役で活躍中。コンセントコードが見えるでしょう。たぶん夜はちゃんと常夜灯として活躍しています。

奈良といえば鹿。ここらへんでは鹿は奈良公園のように自由な感じには居ませんが、昔はここらへんも鹿が沢山いはったのかしら。上の灯篭は下部分は新しいですね。下の石灯篭が天保15年です。

「城」「狭」という文字が何を意味しているのか疑問です。

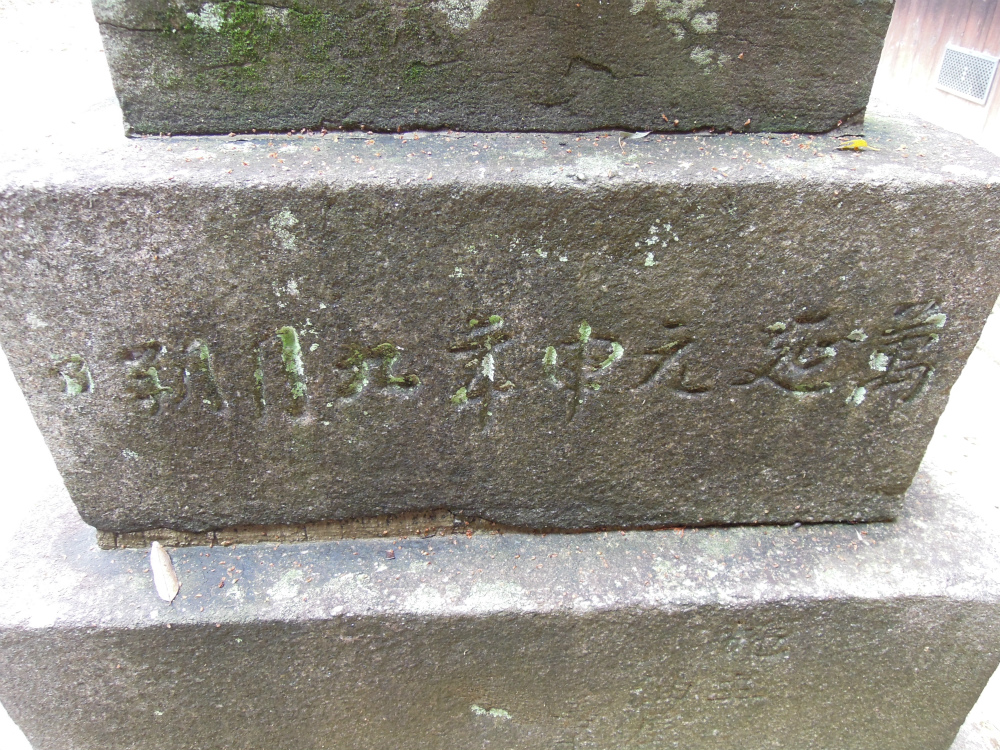

狛犬も古そうですね。ごめんなさい。私には何とかいてあるのか判明しません。「○○○月九年申元延萬」?萬延元年は庚申(かのえさる)という年でちょっと特殊らしいです。改元まで行われるとは!

庚申は干・支ともに金性であることから、庚申の年・日は金気が天地に充満して、人の心が冷酷になりやすいとされた。庚申に続く辛酉も金性が重なり、かつ辛は陰の気なので冷酷さがより増すとされた。そのため、庚申・辛酉は政治的変革が起こるとされ、それを防ぐために2年続けて改元が行われることも多かった。例えば万延元年(1860年)と文久元年(1861年)などである。–wikipedia

愛嬌のある狛犬ですね。虎のような太い足先がキュートです。

二人仲良く本殿と舞台を守っています。

お祭の時などはこの舞台が役に立ちそう。

「式内」=式内神社という事です。

式内神社とは延喜式神名帳(えんぎしき じんみょうちょう)は紳士録とはちゃいますが、延長5年(927年)にまとめられた『延喜式』という「神社一覧」の事で「官社」に指定されていた神社という事。国・郡別に神社が羅列されて官幣(朝廷から必要経費を支弁される神社の事)・国幣(令制国や都道府県から必要経費を支弁される神社)なのか、、大社・小社なのか実務的な事を明記してあり祭神名や由緒等は書いてない)

まあ、という事で、佐紀神社は延喜式神名帳に記載されている由緒正しい神社なのですという石碑です。

由緒・・・。反発を覚えながらも憧れも抱いてしまう漢字2文字の言葉です。「由緒正しい」・・・。

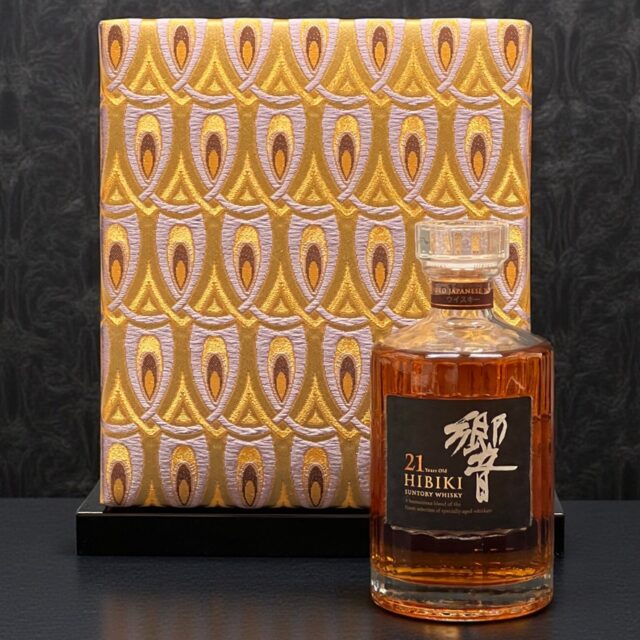

西陣の西陣織屋で金襴を日々織っています岡本織物、身近に金襴製品を、という思いで「西陣織 正絹金襴印鑑ケース」を作りました。どうぞご覧下さい。

テーブルランナーを飾り台などに掛けていただき生活に輝き☆を

素敵な香りと本金のきらめきを胸元や袂、ポケットに潜ませてと言う思いで作りました。匂い袋でございます。

今日の織屋の賄いは、蓮根とハムの炒めたんでございました。それにしても可愛らしい蓮根で「はんこ」にしたら面白いだろうなあと思いつつ炒めましてん。