こんにちは。

西陣の織屋、岡本織物です。今日は東京、新宿のお寺のお話。

新宿2丁目に大宗寺という浄土宗のお寺があります。

寺号の「太宗寺」は創建時の庵主である太宗の名、山号「霞関山」は創建当時(慶長元年(1596))四谷大木戸一帯が霞ヶ関と呼ばれていたことに因み、院号「本覚院」は内藤勝正の法名「本覚院」を拝しています。

ここで「内藤」さんが出てきはりましたね。

三河の松平氏(徳川氏)の家臣で江戸時代に大名となった内藤氏。その名を「内藤新宿」に残してはります。信濃高遠藩の江戸屋敷があった辺りが「内藤新宿」と呼ばれ大いににぎわっていました。

甲州街道(20号線)の宿場のうち、江戸の日本橋から数えて最初の宿場。青梅街道の起点でもあった。青梅街道と甲州街道が合体するあたりが内藤新宿。

太宗さんは、近隣の住民の信仰をあつめ、今では新宿御苑と呼ばれている一帯を下屋敷として拝領していた内藤家にも重用され、寛永6年(1629)の内藤家第五代正勝が亡くなった際には、葬儀をとりしきり、お墓もこの大宗寺に作ることになりました。これが縁で、寛文8年(1668)に六代内藤重頼から寺領として7396坪を寄進してもらい太宗寺を創建することになりました。

今も内藤家の墓所が営まれています。

お墓の写真は撮らないと決めているので画像はありません。

銅像。像の高さは267cm。

「江戸六地蔵」の3番目として正徳2年(1712)に作られました。

神田鍋町の鋳造師太田駿河守正儀の製作です。像内には小型の銅造地蔵6体をはじめ寄進者名簿などが納入されていたとの事。「江戸六地蔵」各像には寄進者の名前が刻まれていての合計は72,000名以上だったということ。すごいですね。日本の文化は一般庶民が作ってきたんだなあ。

江戸六地蔵は↓

品川寺(品川区)・東禅寺(台東区)・真性寺(豊島区)・霊厳寺(江東区)太宗寺(新宿区)永代寺(江東区・地蔵は現存しない)

閻魔堂・奪衣婆像を拝観される方は、ボタンを押してください。照明が一分間点灯します。

いやっ♡こういうの嬉しいですねえ。普通のお堂は暗くて見えへんねんもん。ボタンを指で「ぽちっとな」

おお。閻魔様。スリムで鬼平犯科帳の長谷川平蔵みたい。中村吉右衛門かっこいい~!彼は着物姿が一番似合います。

木造で、総高は550cm。文化11年(1814)に安置されたもので、制作されたのもその頃と推定されています。関東大震災で大破したので体は昭和8年に造り直したそうです。

江戸時代より「内藤新宿のお閻魔さん」として庶民の信仰をあつめた像でかっては藪入り(1月16日と7月16日に商家の丁稚や女中などの奉公人が休暇をもらえて実家に帰れる日)に縁日が出て振わいました。

昔の奉公人は朝から晩まで休みなく独楽のようにくるくるとよう働いたんでしょうね。でもそれだけ早くに仕事を叩き込まれて一人前になるのも早かったんでしょうね。

弘化4年(1847)3月5日には泥酔者が閻魔像の目を取る事件が起こって江戸中の評判になり錦絵にもなりました。

まるで道頓堀にほうりこまれたカーネルサンダース像・・・。あれは阪神優勝の白熱によるものでしたね。今も昔も酔っ払いは変わらないんだなあ。

こちらは奪衣婆さん。

木造で、総高は240cmです。私の目で見たときはもっと小さく感じました。そんなにあるんですか。明治3年(1870)の作と伝えられますが昭和8年に改作の可能性があります。

奪衣婆は、閻魔大王に仕え、三途の川を渡る亡者から衣服をはぎ取り懸衣翁(けんえおうに渡し衣領樹(えりょうじゅ)という樹で罪の重さをを計るとされています。

この像でも右手には亡者からはぎ取った衣が握られているそうな。右手・・・よく見えませんでした。

また、衣をはぐところから、内藤新宿の妓楼の商売神として信仰されたようです。すごいですね。「身包みはがしてまえ!!」って感じでしょうか。

違いますね。廓では服を脱いでもらわないと商売になりませんからね。

「お百度」とは神や仏に願い事するために同じ神社や寺で百度参拝することです。元々は神社・お寺に百日間連続で毎日参拝するという百日詣というものがあったのですが、それは大変なので簡略化されたのが百度参。方法は神社・お寺の入口から拝殿・本堂まで行って参拝し、また社寺の入口まで戻るということを百度繰り返します。これを「お百度を踏む」といいます。

社寺の入口近くに、その目標となる「百度石」という石柱が立てられていることがあります。その石と本堂を往復してもらうのです。なのでこの写真の石と本堂をいったりきたりしてる、してた方々の熱い思いが込められているのかもしれません。

このお寺を見てきたのは2月だったので梅が咲きかけていました。この日は寒かったなあ。

今年は桜も咲くのが早いようで各地で例年よりも一週間も早く桜が咲いてしまって、行楽地がてんてこまい、という新聞記事を読みました。

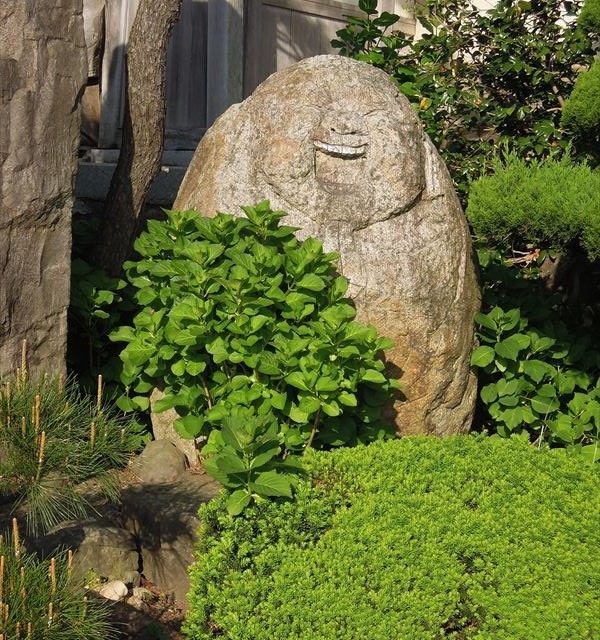

大宗寺名物?の「塩かけ地蔵」

造られた年代等は不明なようです。

イボ取りの霊験があらたからしいのです。イボって今ではレーザーで取れるイメージなんですが、やはりこれだけ塩まみれという事はイボ取り信仰があるんですね。イボやおでき平癒として多くの方が参拝をしてはるみたいですが実はおできのみならず、治したい箇所をお地蔵様にお願いをすれば、ご利益があると伝えられているそうです。

美肌とかで皮膚科業界でも有名な塩かけ地蔵だそうです。

お参りの方法は・・・

(1)塩かけ地蔵の前で一礼し、手を合わせて身体の治したい箇所の平癒をお願いする。

(2)お願いの後に、お地蔵様の身体についている塩を少しいただいて帰り、身体の治したい箇所にその塩をふりかけて清める。

(3)おできをはじめ、治したい箇所が完治したら、いただいた倍の量の塩をお地蔵様にお返しする。

簡単ですね。

三日月不動尊のお堂。

額の上に銀製の三日月をもつ不動明王の立像です。

寺の言い伝えでは、高尾山薬王院に不動明王を奉納するために甲州街道を運搬中に休息のため立ち寄った境内で盤石のごとく動かなくなったので、不動堂を建立し安置したそうです。

新宿・山の手の七福神 布袋尊像

新宿山の手の七福神として、昭和初期に創建されたもので、太宗寺(布袋尊)・鬼王神社(恵比寿)・永福寺(福禄寿)・厳嶋神社・抜弁天(弁財天)・法善寺(寿老人)・経王寺(大黒天)・善国寺(毘沙門天)に安置されています。

大震災の記念碑です。閻魔様も関東大震災で大破したそうですし、すごかったんやろな・・・。

ああ、どこでも癒しの風を運んでくれるねこちゃんが、本堂への階段でひなたぼっこ。

あっというまに逃げられました。

この後、新宿二丁目はまだ元気いっぱい宴会中の方も多く、大音量のカラオケなどを聴きながら、また次の目的地へと歩を進めました。