西陣織の音に育まれて|岡本織物 京丹後協力工場・布平

ZOZOグループのメディア媒体FashionTechNewsが開始した、日本の工芸を通して過去から未来への架け橋を築く新しいプロジェクト「Artisan」に掲載していただきました。

「Artisan」では日本各地に伝わる工芸の奥深さに迫り、職人たちの技術、情熱、そしてその背後にある感動的な物語を紹介しておられます。過去と未来を織りなすこの新しいプロジェクトは、工芸の可能性を広げる挑戦です。

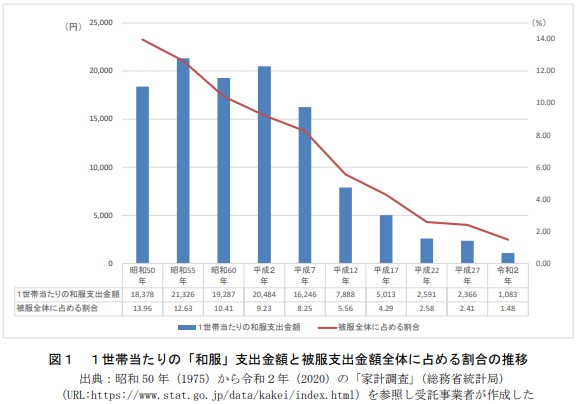

弊社は「西陣織」を製造販売しております。西陣は分業制で「西陣」という町の中に「細分化された技術を持つ職人たち」が暮らし、みんなで協力して一枚の布地を織りあげています。今現在、和装文化の停滞、ファストファッション化などが重なり、西陣全体の売り上げが落ち、製織以前の川上の職人達から減少してきています。

私たちはその事に対し常々非常に憂慮し、どうにかせねばならないと行動し訴え続けています。今回はそのような「製造業が抱える問題」を編集部の方に聞いていただきました。

FashionTechNews 「Artisan」記事はこちらから

丁寧に取材して頂いたFashionTechNews編集部の皆様、ありがとうございました。

西陣でもどうにかしないといけないと、変革が始まっています。

私たちは西陣で糸を買い、染め、西陣の職人の様々な力を借り、一枚の布地を織っています。道具や機械の修理も西陣に住む職人がしています。が、職人たちの高齢化の問題が差し迫っています。

川上の職人が高齢化、減少することで実際に織っている織手たちが織る手を停め、「織る為に必要な機械や道具」の様々な修理をするようになっています。弊社の社長は手織りの伝統工芸士ですが、いつの間にか修理が上手になっています。西陣の実際に織っている面々で「お助け隊」を結成し、隊員が修理や技術指導を行い、西陣の伝統を守りつつ、横のつながりを強化、自社で修理できない各社を助ける「お助け隊」について2025/4/10の朝日新聞オンラインに掲載されています。

2025年4月10日 10時15分 八百板一平記者 朝日新聞記事抜粋 https://www.asahi.com/articles/AST493SY2T49PLZB00FM.html

西陣織の織り手が、力をあわせて織機のトラブルなどに対応する「西陣お助け隊」を結成した。職人の高齢化や人材不足を職人同士の横のつながりでカバーするのが狙い。織り手の技術の向上や技の伝承にも取り組む。

「お助け隊」のメンバーは、西陣織工業組合(京都市上京区)に加盟する会社の有志13人。いずれも経験豊富な織り手で、織機のトラブルへの対応や修理、保守のためのノウハウを持っているという。

隊員は、組合に入っている会社などの求めに応じて、有料で織物づくりの現場に出向く。織機のトラブルへの対応や簡単な修理をし、金属製の部品のつけはずしなどの力仕事も担う。若手の職人を対象に織機の使い方の指導もするという。

着物の需要減による生産量の減少で、西陣織に関わる職人が減っている。特に織機の修理などを担う人材の不足は深刻だ。組合によると、織機の部品の販売やメンテナンスなどを手がける「機料店」は、高齢化で廃業が相次いでいる。かつては西陣地域に10軒以上あったが、現在、営業しているのは3軒ほど。一方で、織機は長年使い込んだものが多く、トラブルへの対応や修理のニーズが高まっているという。

お助け隊の隊長を務める村井昌則さん(54)は「技術や図案の流出を防ぐため、織物をつくる場に、よその人を入れたくないという声もあるが、もうそんなことを言っていられる状況ではない。一丸となって、それぞれの経験を生かし、助けあうための窓口ができれば」と話す。

お助け隊は、発足初日の3月26日に西陣織会館(京都市上京区)で、力織機(りきしょっき)を使った研修会を開いた。

隊のメンバーが講師を務め、若手の織り手に、織機の使い方などを教えた。織り手として5年の経験がある小林勧奈さんは「情報を交換し、互いを補いあう場があってうれしい。技術の向上につなげたい」と話した。

組合は今後もお助け隊のメンバーを募って、活動の幅を広げていくという。

◇

西陣地域では、横のつながりを生かして苦境の打開をめざす取り組みが続いている。

西陣織の伝統工芸士の足立敏さん(65)は、自身を含むつづれ織りの織元4軒で、2024年2月に「つづれ織(おり)一の会」をつくった。

つづれ織りは、織り方の技法の一つ。なかでも、のこぎり状にした爪先で糸をかき寄せて織る「爪搔本綴織(つめかきほんつづれおり)」は、細やかな表現が特徴で、「爪で織る芸術品」とも呼ばれる。爪搔本綴織をはじめとする、つづれ織りの魅力に触れる人と機会を増やし、販路の拡大や担い手の育成、技の伝承につなげるのが、会の狙いだ。

足立さんのもとで腕を磨いた職人の中山みなもさん(29)も爪搔本綴織を手がける。「自分なりの表現を考えながらつくれるのが楽しい。自分が織ったものの先に、使ってくれる人がいると思うと、うれしい」

足立さんは「作り手が自らの手で魅力を発信し、届けていくことが大事。みんなで力をあわせることで、相乗効果がでてくれば」と話している。

これらの取り組みを支援するために、ぜひ西陣織工業組合の公式サイトをご覧ください。

現代の生活スタイルの変化により、和装が日常の中で見られる機会が減少しています。特に若い世代の間で、和服に対する関心が薄れつつある現状です。

特に「西陣の和装」と言えば、フォーマルが多いため、フォーマルな場以外では和装が着られる機会が少なく、次第に和服に触れる文化が薄れてきました。さらに、ファストファッションの普及がこの流れを加速させています。

これらの事により、多くの伝統的な和装店が閉店に追い込まれ、和装に関わる全ての職人たちの仕事が激減しています。弊社は西陣織金襴という業種で神社仏閣用の荘厳布を織っていますが、信仰心なども変化することで祭りや宗教行事への参加者の減少は、神社仏閣の布地需要にも影響を与え、既存の布地の販売が減少しています。

確かに「和装」や「神社仏閣の荘厳布」というのは、若い世代にとって購入や着付けの手間が大きく感じられるため、敬遠されがちなのは理解できます。

しかし、西陣織業界では、若い世代に向けてカジュアル和装の提案やSNSを活用した魅力発信が進められており、少しずつ変化の兆しが見えています。弊社でも常に発信しておりますのでご覧頂けましたら幸いです。

西陣織の分業制の中で重要な役割を果たしてきた川上の職人が、年々その数を減らしています。織物の基盤を支える糸作りや染色を担うこれらの職人の高齢化と後継者不足が深刻です。

なぜ職人が減少しているのか?一因として挙げられるのは、織物の需要が減少する中で仕事量が減り、職人を志す若者が少なくなったことです。また、職人になるには多くの経験と技術が必要である一方で、収入や安定性が十分に見込めない現状が影響しています。

川上の職人が減少した結果、必要な素材や道具の供給が遅れ、織り手が自身で修理や調達を行わざるを得ない場面が増えています。これにより、全体の生産効率が低下してしまっています。

西陣織に興味を持って頂けることは西陣で仕事をしているものとしてとても嬉しいです。