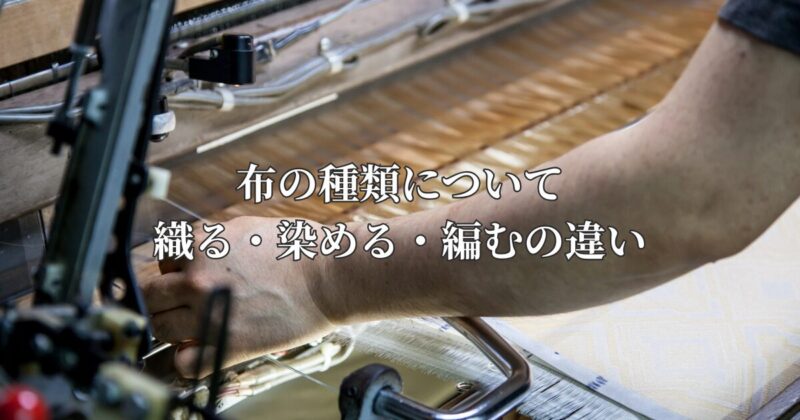

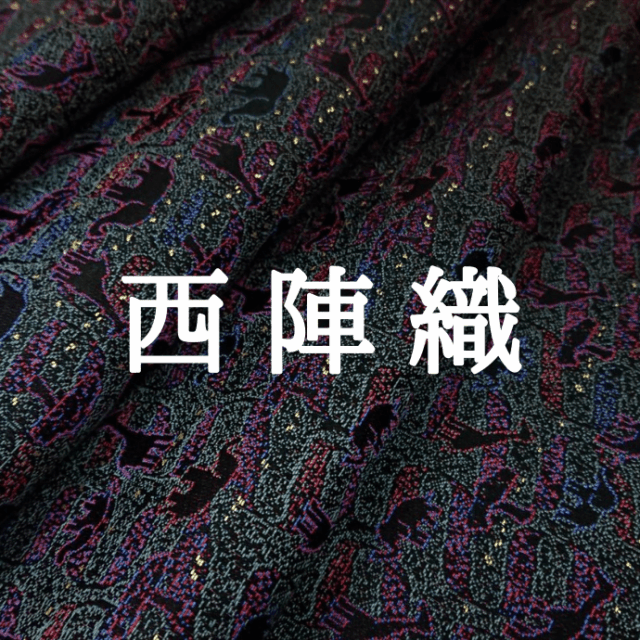

こんにちは。西陣で西陣金襴という織物を織っている岡本織物株式会社です。

今回は西陣からお届けするブログシリーズ「西陣からこんにちは」の第6回目です。

皆さんが日々触れる『布』がどのように作られているのか。その違いを知ることで、布をより身近に感じてもらえたら、西陣織に携わる者として嬉しいです。

今日は「布地の三大要素」である、「織、染、編み」の違い」について書きます。この違い、意外とアパレル関係の人もご存知なかったりするんです。

織る? 染める? 編む? それぞれの布に、それぞれの物語。

布地の種類とは?

織物・染物・編み物の違いを簡単に説明すると、布の作り方の違いにあります。「布」とは繊維を使った平面を今回は指しています。

織物(おりもの)

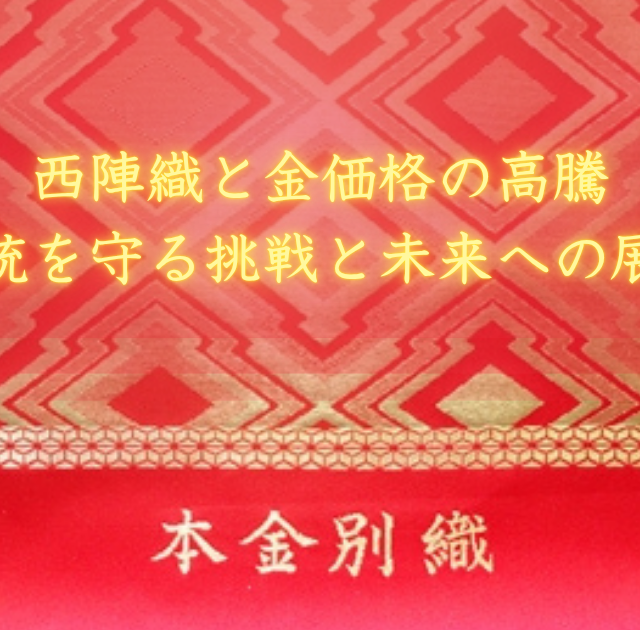

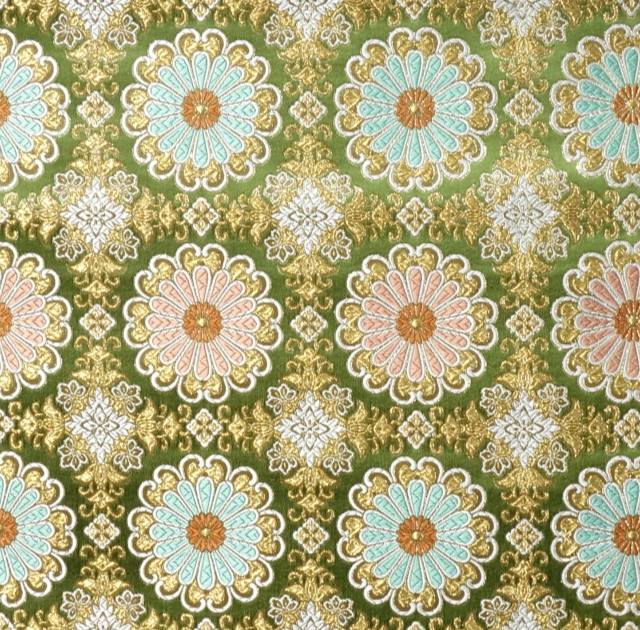

織物とは経糸と緯糸を規則的に組み合わせて作る一枚の平面の事です。下部で染め物についても書くのでここでは「糸を染めてから織る先染め織物」について書きます。

例:弊社が織る西陣織金襴はもちろん、デニム、着物の反物、洋服地、寝具など身の回りの様々なものに使用されています。

布地にはさまざまな種類がありますが、「織物」とは、経糸(たていと)と緯糸(よこいと)を規則正しく交差させて作られる布のことを指します。織機を使って、一本一本の糸を組み合わせることで、均一な強度と美しい柄を生み出すことができます。

経糸と緯糸の交差による構造

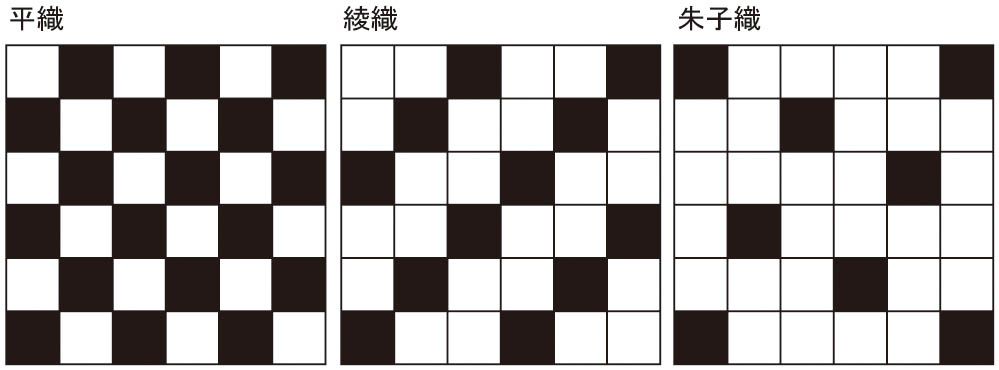

織物の基本は、経糸を張り、その間を緯糸が通ることで布が形成されることにあります。この交差の仕方によって、織物の風合いや強度が変わります。例えば、シンプルな「平織り」、光沢のある「朱子織り(サテン)」、模様を表現できる「綾織り(ツイル)」など、さまざまな織り方があります。

下記の組織図(白が経糸、黒が緯糸)を見てもわかるように平織りが経糸緯糸の接点が一番多く、朱子織が一番少なくなっています。接点が多ければ丈夫な布地、接点が少ないとサテンのような艶の多い美しい布地になります。

織物の特徴

織物は経糸と緯糸を組み合わせて織る為強度があり、形が崩れにくく、丈夫で伸びにくいのが特徴です。着物やスーツ、インテリアなどに向いています。

先に糸を染めてから織り上げるため、柄を織り込むことが可能です。ドビーによる心地の良い繰り返しの地組織や、西陣織のような精密で立体的な模様表現が可能です。これは西陣織などの先染め織物の大きな魅力です。西陣織では「浮紋」という先染め織物ならではの技法を多用した豪華な織物を織る事があります。

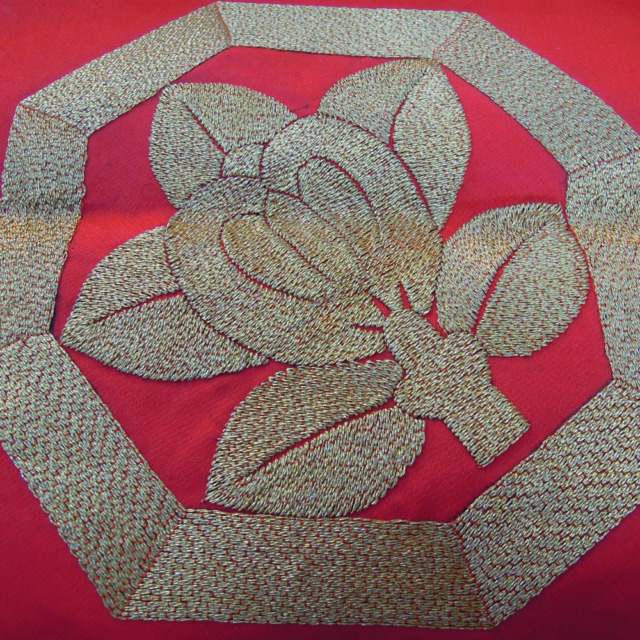

浮紋

浮紋とは、緯糸を意図的に浮かせることで、刺繍のような立体的な柄を表現する技法です。弊社の西陣織では、浮きすぎないように一部を綴じることで、バランスの取れたデザインを実現しています。

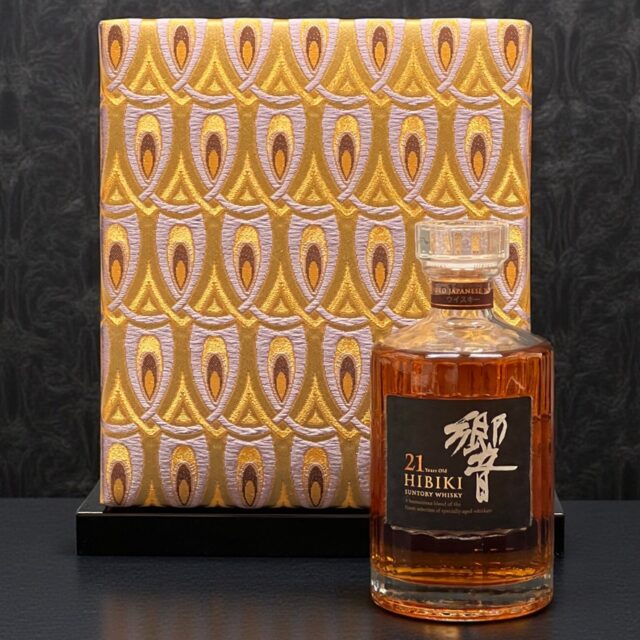

以下の写真をご覧ください。

こちらは炭酸デザイン室さんデザインの「光る山」です。こちらの浮き紋の綴じはオリジナルでデザインをしました。綴じ紋様に変化を持たせてデザインの一つとして織り込むことが可能です。

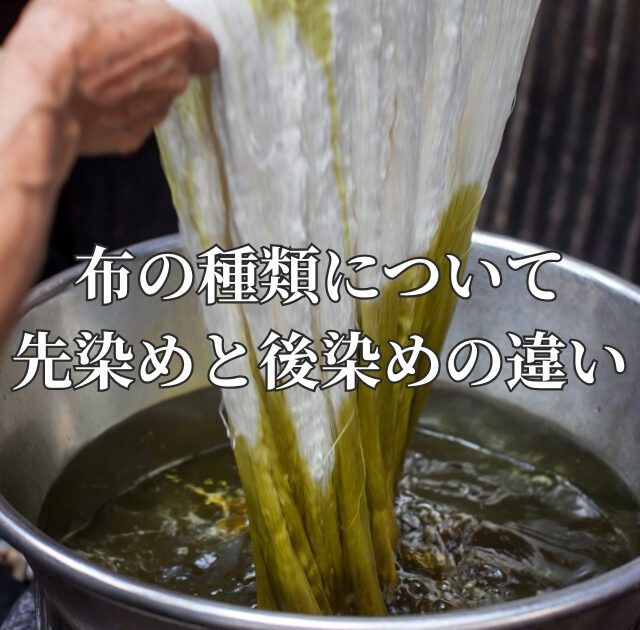

染物(そめもの)

染め物は、すでに織られた白生地を染めて模様や色をつける技法です。色を付けていない白地に染料で染めて色や柄をつける一枚の平面の事です。

例:反物、洋服地、寝具などあらゆるものに使用されています。

先に白布を織ってから染める「染物」では後から染める為、多彩な色や柄を自由に表現でき、個性的なデザインやアート志向の表現も可能です。白生地の風合いがそのまま布地に反映され、グラデーションや細かい絵柄を表現しやすく、友禅染などは絵画のような美しい模様を白地に表現することができます。

使う白生地の風合い、染める人のセンスにより十人十色の個性的な布地を生み出すことができ、織物よりも小規模の設備で出来る為、個人でも始めやすいという利点があります。

染物の特徴

染物の特徴は、布が完成した後に染めることです。そのため、当初の布の質感を生かしながら、多彩な模様やグラデーションを表現できます。

色々な染め方がありますが、代表的な物として以下の「浸染」「絞り染め」「型染め」があります。

浸染(しんせん)

染料が水や媒染剤(ばいせんざい)に溶けている液体に布を浸し、時間をかけて色を染み込ませることで染色します。一度で布地全体を染めるため、ムラが少なく均一に染まり、一枚の布を何度も染めることで、濃淡やグラデーションが可能です。藍染や草木染が有名です。

以下の写真は京都の染職人 (有)中久さんのお仕事です。丹後ちりめんを染めて干している所。

絞り染め

絞り染めとは、布を部分的に糸や輪ゴムなどで縛る、板で挟むなどをして模様を作る染色技法です。独特のにじみやぼかしがある模様が生まれます。縛ったり挟んだところには染料が入らずに染まりません。染めた後に縛りを解くと、独特の模様が現れます。手作業のため、同じ模様を完全に再現するのは不可能で、1枚1枚が唯一無二の布地が生まれます。縛って解いた後のデコボコを生かして立体感を出したりできます。京鹿の子絞り、有松絞り、鳴海絞り、板締め絞り等が有名です。

以下の絞りの作品、素晴らしいです。絞りで描かれた京都の秋の夜です。京都絞り工芸館でご覧いただけます。

型染め

型紙を使って布に模様を染める技法です。くっきりとした繰り返し模様を美しく表現できるのが特徴です。直接染める、シルクスクリーン(メッシュ状のスクリーン(版))や、型を通して糊をし(防染)その周りを染める技法など多岐にわたります。

型友禅、江戸小紋、紅型などが有名です。

以下の写真は京都友禅協同組合で紹介されていた安藤染工さんで染めている所です。何枚もの型を使い染め分けていきます。

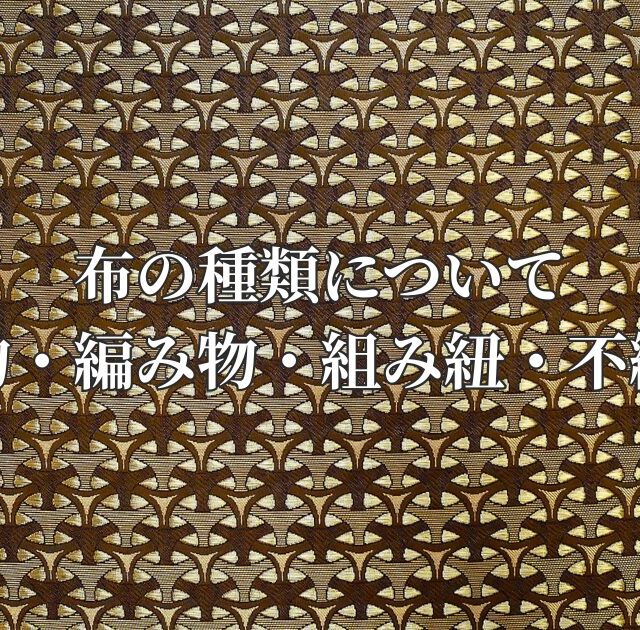

編み物(あみもの)

編み物とは、1本の糸をループ状に絡ませながら編んで作る布地のことです。織物と異なり、目の増減によって立体的な形を作ることも可能です。

例:糸のからませ方により複雑な模様を編み出すことが可能なため、ニット(セーター)、レース、伸縮性があるので、靴下など、伸び縮みしたら便利なところに多用されます。

編み物は伸縮性があり、動きやすいため、伸縮性が必要な場面で役立ちます。糸をループさせることで伸び縮みし、目の増減で立体的に編めるため、体にフィットするセーターや靴下、スポーツウェアに最適です。

空気を含みやすい編み目構造は軽くてふんわりとした質感も実現可能なので、寒い季節の服やマフラーなどの防寒アイテム向きでもあります。

編み物の特徴

編み物の特徴は1本の糸をループ状に絡ませながら編む事です。織物とは異なり、糸が縦・横に交差するのではなく、連続したループ(目)を作ることで布地を形成するのが特徴です。

大きく分けると「手編み」と「機械編み」があります。

手編み

手編みとは、手作業で1本の糸をループ状に絡ませながら編んで布地を作る技法です。1本の糸「指」「棒針」「かぎ針」などを使ってループ状にして連続した目を作ります。編み目を増やしたり減らしたり編み方を変えることで、形や模様を自由にデザインできる利点があります。

こちらは筆者が大好きなニットの貴公子、広瀬光治先生の作品です。かぎ針でこんなに素敵なカーディガンを作ってしまうなんて素敵すぎます。情報はこちらからどうぞ 広瀬光治先生 X https://x.com/knit_hirose/

機械編み

編み機を使って自動的に糸をループ状に編み、布地を作る技法が機械編みです。大量生産に適しており、Tシャツやセーター、スポーツウェアなど、多くの衣類に使われています。

機械編みにも大きく3つの種類があります。

機械編みの種類

- 丸編み(横編み)

・円筒状に編む機械を使い、縫い目のないチューブ状のTシャツやカットソー生地を編めます。代表的なものに天竺編み(メリヤス編み)があります。 - 横編み(フラット編み)

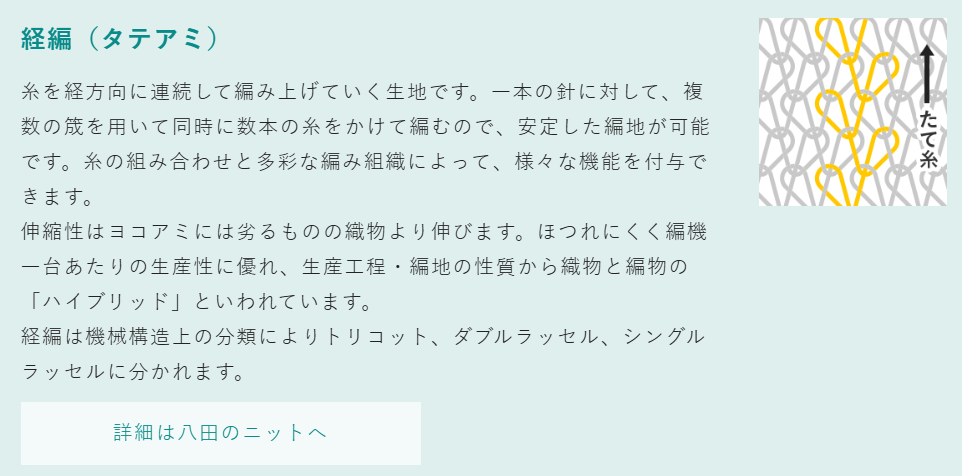

・ホールガーメント(無縫製ニット)など、棒針編みに近い方式で、セーターやニットウェアを作るのに適しています。 - 経編み(たてあみ / ワープニット)

・経糸(縦糸)を使って、一度に多くの針で編む方式で、レース、スポーツウェア、ジャージ、ストッキングなど伸びにくく、しっかりした生地として使われています。

以下の動画は世界のメゾンも愛するニット生地のニッター、和歌山のA-GIRL’Sさんを見学した時の丸編み機が動いているところです

こちらの動画は島精機さんのホールガーメントの動画です。

下記の画像は経編(タテアミ)生地に特化したトップメーカー八田経編さんのHPから引用しました。https://www.8ta.co.jp/about/

手編みと機械編みの違い

| 項目 | 手編み | 機械編み |

|---|---|---|

| 製作方法 | 人の手で1目ずつ編む | 機械編み機で大量に編む |

| 風合い | ふんわりとした温かみがある | 均一で整った仕上がり |

| 模様 | 複雑な模様や立体的なデザインが可能 | 規則的な模様が得意 |

| 伸縮性 | 編み方次第で自由に調整できる | 基本的に一定 |

| 生産性 | 1点ずつ手作りで時間がかかる | 短時間で大量生産できる |

西陣織の視点から見た布地の比較

織物は経糸と緯糸を交差させて織ります。糸を先に染める「先染め」で織った先染め織物は織り込んだ模様が長く美しさを保つのが特長です。

白く織った布地に後から染める「染物」は、色の自由度が高く、デザイン性を保ったプリントや、ぼかしやグラデーションなどの表現が可能です。

編み物は糸をループ状に編むため、伸縮性に優れ、体にフィットする衣類に適しています。

まとめ

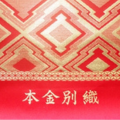

西陣織のような先染め織物は、糸を染めてから織るため、色合いに深みが生まれ複雑な模様を表現できます。高級帯や、スーツ生地、インテリア用布地などに使われます。格式高い装いに適した布地として、西陣織は今もなお多くの場面で愛されています。皆さんも、布の違いを知ることで、自分に合った生地選びを楽しんでみてください。弊社の神社仏閣用やその他に使われている西陣織金襴地も先染め織物です。

染物は、織った布を後から染める技法で、鮮やかな発色と自由なデザインが特徴です。型染めや絞り染めなどの技法を活かし、浴衣、手ぬぐい、暖簾、アーティスティックなテキスタイルなどに使われます。

編み物は、糸をループ状にして編むため、伸縮性があり、柔らかくフィット感があるのが特長です。動きやすさに優れ、セーター、Tシャツ、スポーツウェア、靴下などに広く活用されます。

先染め織の代表である西陣織は、糸を染めてから織る糸それぞれの色彩と糸たちによる立体的な模様を繰り返します。西陣織は、美しさに特化した、伝統と技術が織りなす唯一無二の布地と言えます。

西陣からこんにちはというテーマでこのような記事を書いています。ぜひご覧ください。

- 西陣からこんにちは ~ vol.1 西陣織 を織る一家のお話 https://okamotoorimono.com/artisan/hello1/

- 西陣からこんにちは ~ vol.2 西陣織とジャカード織機について https://okamotoorimono.com/artisan/hello2/

- 西陣からこんにちは ~ vol.3 織物の基本 経糸&緯糸

- 西陣からこんにちは ~ vol.3 布について 1 https://okamotoorimono.com/artisan/hello3-1/

- 西陣からこんにちは ~ vol.3 布について 2 https://okamotoorimono.com/artisan/hello3-2/

- 西陣からこんにちは ~ vol.4西陣織 販路開拓 中期 西陣織 を織る一家のお話https://okamotoorimono.com/artisan/hello4/

- 西陣からこんにちは ~ vol.5 先染め織物と後染め織物の違い https://okamotoorimono.com/artisan/hello5/

- 西陣からこんにちは ~ vol.6 織、染、編みの違い https://okamotoorimono.com/artisan/hello6/