英語版の記事はこちらから(English version)

整経(せいけい)とは、西陣織の経糸(たていと)を準備する工程であり、織物の仕上がりや織りやすさを大きく左右する重要な仕事です。

西陣織は、織屋・糸屋・染屋・整経屋など、多くの専門職人による分業制によって支えられています。その中でも整経は、完成した織物の表からは見えにくいものの、西陣織の品質を根本から支える欠かせない工程です。

今回は西陣織に欠かせない工程「整経」の現場を紹介します。

本記事は、京都・西陣の職人、中川整経の雅史さん・擴子さんの言葉を通して、経糸を整える“整経”という技術と、その背景にある職人の思いに迫ったインタビューです。

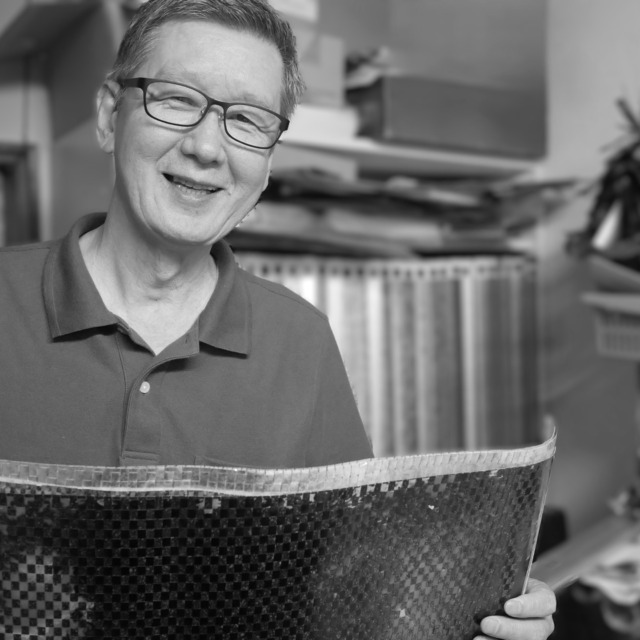

西陣織 整経職人の仕事|中川整経 中川雅史(まさふみ)さん・擴子さん

「織屋さんが織りやすいように整経したいね。丁寧にしたいと思ってます」

そう語るのは、西陣織の整経職人・中川雅史さん。京都・西陣で昭和12年に創業された「中川整経」の2代目として、長年この道ひと筋。奥様の擴子(ひろこ)さんと二人三脚で、織物の美しさを支える基礎部分で活躍されています。

西陣織に欠かせない工程「整経」とは?

中川さんで撮影をした動画をご覧ください。

布地を織るときに、「あぜ」が乱れず、緩みなく整った経糸はとっても大事です。

整経とは、経糸(たていと)を織りやすく整えていく工程で、西陣織をはじめ、すべての織物に欠かせない技術です。

特に重要なのが隣り合う糸が乱れないよう工夫された「あぜ」という経糸の整列技術で、工夫されてきたこの整経の技術は、表からは見えない部分で美しい織物を支えています。

あぜとは何か?

あぜとは一本一本の経糸の順序がずれないように糸が交差された状態で保たれながら織れるようになっている部分の事です。見た目は単純ですが、このあぜを維持していくのがとても大事です。

以下の動画は「丹後ちりめん」で有名な京丹後にある京都府織物・機械金属振興センターによる「畦(あぜ)の整え方」の動画です。解りやすいのでご覧ください。

整経機に掛ける初めの部分で、あぜを出します。こちらが中川さんであぜを出すところを撮影をした動画です。

西陣織の整経屋さん 中川整経

中川整経は昭和12年(1937年)創業。

現在は2代目の雅史さんがその技術を継承されています。

中川さんの祖父の代までは西陣織の織屋さんだったそうですが、1931年の満州事変や1937年からの日中戦争の織物に対する需要の変化により整経屋さんへと転換されました。

西陣の整経屋として育つ

雅史さんは「整経の音と一緒に育ったんですわ」と笑われました。

高校を卒業されてからはお兄様と一緒に2~3年は電気屋さんの仕事をされていましたが、整経の仕事を継がれたそうです。職住一体で幼い頃からこの仕事に触れていたため、特別な修業をすることなく自然に整経の技術が身についていて違和感なく仕事を始められたとの事でした。

雅史さんが若い頃は毎日早朝から深夜まで仕事漬けの生活を送っており、整経の面白さに惹かれて働き続けてこられました。擴子さんとご結婚されてからは、擴子さんは糸繰り等をされて、お二人で家業を守ってこられました。

中川さんご夫婦は今まで様々な整経を経験されてこられました。

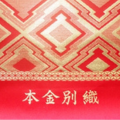

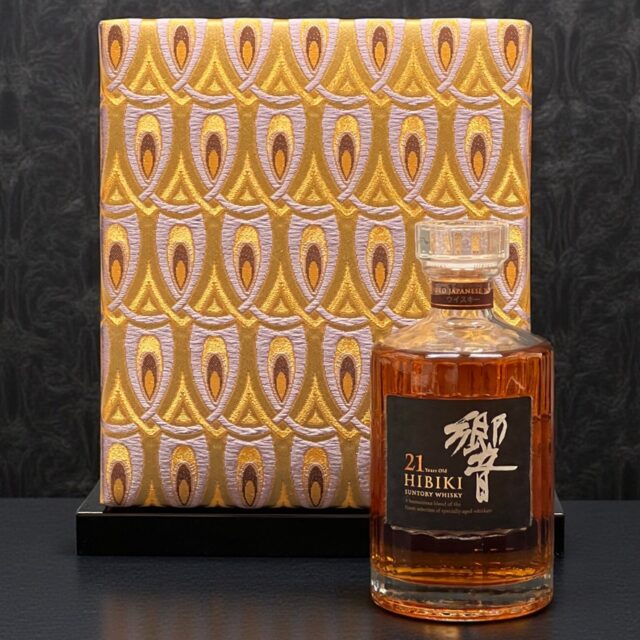

当社のような西陣織 金襴地はもとより、大正ロマンの帯がはやった時には大正ロマン用の整経、舞妓さんのだらりの帯、縞や絣の経糸などその時々の流行に合わせて沢山の整経をされてこられたそうです。

印象的なお話は、縞模様の経糸づくりについてです。

縞はうまくぼかしていくように工夫をして経糸を整経するんです。

色の違う糸をただ単に並べていったら段がついてしまうので、うまく交差してぼかすように計算します。

経糸がねじれるわけではなく、うまく縞の色がきれいにぼけていくように計算して設定する。

そんな大変な整経は普通の仕事と一緒にはできひんから土日なんかの休みの日にやるんです。

ほんま、あの頃は休みの日にまで仕事をしていました。

今でも沢山の見本帳が残っていますよ。

整経について

整経について動画で説明をします。取材をした当日は帯用の経糸を整経されていました。

帯地は当社の金襴幅より狭くなります。

かつ、帯地は白や黒の経糸で緯糸の配色で色を織り分けるものが多く、今回は白の経糸を作ってらっしゃいました。

動画で細かく分かれたプロセスと職人の手仕事の美しさを感じていただけると嬉しいです。

1:綛になっている絹糸を木枠に繰る

2:木枠に巻いた絹糸を整経機に導く

3:あぜを取りながら経糸の整経をする

4:絹糸をビームに巻き取る

絹糸の90スガを1括(かつ)っていいます。昔はそれが3括で1本の経を作ってました。最盛期には1日に15括は整経しました。15括という事は1350スガです。朝の8時から夜の2時くらいまで仕事をしていました。本当に沢山の経を作ってきましたね。どれだけの織物になったんかな。

西陣の専門用語「括(かつ)」や「スガ」についてはこちらの「西陣の糸屋『吉川商事』の『日常使用する専門用語の呼び方 これさえ解ればとりあえず大丈夫っ!』」からご覧ください。

西陣織の整経職人から見た業界の変化と課題

雅史さんは70代となり、最近では仕事量を抑えるようになったそうです。後継者育成の難しさにも言及されました。

若い人にこの仕事を継承させるという話もありますが、何か教えるわけではないんです。

やる人が一生懸命、この経糸はどうなっているのか、組織を分解して糸の細さや本数を数える。

それを再現させるという根気が必要な仕事です。

整経は自分でやろうと思ったらやれるんです。

教えてどうなるものではないので「継承」というのもなんか違うと思っています。

「教えてどうなるものではない」という言葉には、整経の技術が観察と分析によって培われる職人的感覚が込められていました。

天皇家の装束にも関わる

雅史さんが印象に残っている仕事は、天皇・皇族の儀式用装束や式年遷宮などに関わる整経だそうです。

「完成品を見ることはないけれど、自分の仕事が格式高い場所で使われているのは誇りやね」と語ります。

現代における課題

糸質の変化や染屋の技術に対する懸念、若手の織屋が織物を深く理解していないことへの危機感など、多くの課題も共有してくださいました。

また、自営業としての整経屋の立場から、仕事単価の停滞にも言及。

「サラリーマンより稼げないなら意味がない」と、現代の仕組みの見直しを強く訴えていらっしゃいました。

僕が仕事を初めて50年ですが、仕事の単価は倍になったくらいかな。

西陣の織屋さんたちが、これから何とかしないといけないと思っているなら、織屋の前の仕事の単価を上げていかないといけない。

西陣は分業制。整経屋は自営業だとはいえ、織屋の下請けです。

織屋がその下請けを育ててこなかったのはあかんかったなと思います。

自分ところだけ儲かったらええというような発想はだめですね。僕が若いころは整経の単価が安くても量をこなして結構良い暮らしができました。

最初の頃から大学卒業の友達の10倍以上稼いでいました。でも、「自宅に大きな機械を構えて、織屋を回って糸を集めてちきりをもっていく、企業と違って退職金もない。」そんな状況だったらサラリーマン並みの稼ぎではあかんわけです。

サラリーマンよりずっと稼ぎが良くないとやっている意味はない。今のサラリーマンは8時間以上働いちゃいけないとかあるみたいですが、僕みたいな年寄りが今でも8時間以上働いています。

これからの時代はどうなんかねえ。西陣の技術を次代へ引き継ぐために何が必要だと思われますか?」って?今の西陣織が産地として生き抜いていくためには、どうにかして色んな事の仕組みを変えていかないといけないって思っています。

(2025年7月31日取材/文・写真・動画 岡本絵麻)

編集後記

西陣織 金襴の織屋、岡本織物株式会社(西陣岡本)で働く筆者が毎日見ている織機にかけられた経糸。

経糸は織屋が糸屋さんから仕入れた糸を整経屋さんにお渡しをして、「ちきり(ビーム)」に巻かれた状態で当社に戻ってきます。

私は今回、中川整経さんへ2度目の取材に行きました。

一度目は初めて作った動画「西陣織が織り上がるまで」の撮影のためでした。

糸を繰り、大きな整経機がぐるぐると周る光景を初めて見ました。

筆者が個人的に楽しんでいる小さな手織り用の整経台とは全く違い、これは、織りやすい経糸が作れるな、と実感していました。

取材の時もご夫婦で温かくもてなしてくださりました。

当社へ絹糸を取りに来はったり、ちきりに巻いた経糸を持ってきてくださる中川さんとはしょっちゅうお会いしますが、なかなか話す機会はないため、お話上手な中川さんご夫婦への取材は大幅に時間をオーバーし愉快な時間でした。

西陣織は、織機の前に立つ織屋だけで完成するものではありません。

経糸を整え、織りやすい状態に仕上げる整経屋の仕事があってこそ、美しい織物が生まれます。

整経の仕事は、表に出ることは少なくとも、西陣織の品質と歴史を根底から支えてきました。

分業制という西陣織独自の仕組みの中で、整経職人が果たしてきた役割を知ることは、西陣織そのものを理解することにつながります。

本記事で紹介した中川整経の仕事は、分業制としての西陣織文化を支える重要な礎であり、その丁寧な手仕事こそが、西陣織の美しさにつながっています。

この記事が、西陣織を支える職人の仕事に目を向けるきっかけとなれば幸いです。

今回の一連の取材で糸屋さん、染屋さん、整経屋さんと見学をしてきました。

織物は糸に始まり糸で締めくくられる、と実感をしています。

次回は引箔をつくる職人さんの声をお届けします。

今までの職人インタビューはこちらから。