京都・西陣の織物文化を支える職人たちの中でも、「張り屋」という存在をご存じでしょうか。織り上がった金襴に糊を施し、布の風合いや強度を整える、そんな工程を担うのが張り屋さんです。

今回は、三代にわたり張りの仕事を続ける「樋口金襴整理店」の樋口季之(としゆき)さんと昭子さんにお話を伺いました。

西陣織 金襴の整理加工を担う職人「張り屋」とは|樋口金襴整理店 樋口季之(としゆき)さん、昭子さん

西陣織を張る「張り屋」という仕事について

季之さんのお祖父さまは、明治31年生まれ。若くして張り屋に丁稚奉公し、技術を身につけました。手機から機械織りへと移り変わる時代でした。手機は織りながら糊を施しますが力織機は織り上がった布に糊を施します。力織機が増えるにつれ、「張り屋」さんも増えていったそうです。

「大正末期か昭和初期には、祖父がこの場所で仕事をしていたそうです」と季之さん。戦後すぐにはお父さまが二代目として家業を継ぎ、季之さん自身も平成元年頃に三代目として戻ってきました。

手機は織りながら糊をしていくけれど、だんだん機械織りが増えてきて、織れたものに糊を塗るという作業を効率よくするために「張り屋」が増えてきたんかな。大正末期か昭和初期にはここで仕事をしていたそうです。

で、その後昭和20年代に2代目として父親が後を継いだんです。戦後すぐで就職が難しいという事で、家の仕事を継いだんですね。

私も初めはサラリーマンをしてたんです。家業としてこの仕事をずっと見てたので、いずれ継ぐことになるんかなとは思ってました。昭和の終わりから平成元年頃に家業に戻ってきたんです。だから私が3代目で私は張り屋を継いで今37年目です。

サラリーマンから職人へ 西陣織の世界への転機と決意

「コンビニの流通の仕事をしていました。一か月に何軒も新店舗も作るような時代でしたね」

エリアマネージャーとして忙しく働いていた季之さんですが、過労で体調を崩したことをきっかけに、結婚や人生の節目を見つめ直し、家業へ戻る決意をします。「当時は西陣も景気が良くて、親父に相談したら『戻ってきても大丈夫やろ』って言われました」

現在は昭子さんと二人三脚で仕事を続けています。

音と感覚で継承される西陣織を張る技術

「シャーッ」という糊をへらで伸ばす音。動画撮影でも印象的だったその音は、張り屋の現場ならではのものです。

ただ、祖父がこの仕事をやって、親父がやってて、当時、職人さんも何人か来たはったんです。そんなん見ながら、「うちの仕事はこういうことをすんやな」っていうのも子供の頃から見て分かってたって感じですね。

結局マニュアルとかはないのでね。自分でやって覚えていくっていうか?ほんまに、こう口では表現できひん感覚みたいなやつがあるんです。温度や湿気のこともあるし、それは言葉にはしずらい何かですね。

仕事場に生まれて育ったんで、もう子供の頃から何をやってんのか?ちゅうのは分かってましたね。

マニュアルのない世界で、暮らしの中に仕事がある。そんな環境で育った季之さんの言葉には、職人としてのリアリティが滲みます。

西陣織を張る世界から日本画の世界へ ドーサ引きへの挑戦

近年、樋口さんが新たに取り組んでいるのが「ドーサ引き」。絵絹に膠と明礬を塗り、絵具の滲みを防ぐ工程です。

何年か前から、ドーサ(礬水)引きをするようになったんです。

絵絹という薄い絹に、絵具や墨がにじまないようにするための作業をドーサ引きっていうんです。

金襴幅(約70㎝)より広い3尺くらいある絹に膠(にかわ)と明礬(みょうばん)を混ぜたのを塗って、滲まないようにするんです。

日本画のドーサ引きをやっていた職人が辞めちゃったそうで、僕に出来ないかとオファーが来ました。

絵絹はペラペラに薄いし、幅は広いし、どうやって張っていたのか、何を塗っていたのかも全然わからないんです。なんの知識もない状態でドーサ引きの試行錯誤をし始めました。大変でした。

その辞めはった職人さんも後継者は育ててないし、誰かにやり方を教えているわけでもなく、もちろん動画を撮ったりもしていない。道具も残っていない。伸子で張ってるのかどうかもわからなくて。

なんで、試行錯誤しては「こんな感じでどうですか?」を繰り返しましたね。

昔の職人さんって目で見て仕事を盗む的な感じだったんだから何も残してないのね。そんなこんなで今は金襴の張りと共に、日本画用のドーサ引きとかもしてるんです。

機械で出来ることは機械でやったらええけど、やっぱり機械でできない部分っていうのはあると思うんですね。

西陣でも、織機の部品問題とかあるじゃないですか。壊れたら直す部品がないから古い機械から部品取りをしてくる。厳しいなっていうことは分かるんやけど、うちらの業界でも同じように今まで通りっていうのを維持するのが大変なんかなと思っています。

今では西陣織の糊張りと並行して、日本画用のドーサ引きも手がけていはります。機械ではできない繊細な作業を、人の手で支えている。ドーサを引く職人が減っているという事は筆者も耳にしていたので、これから日本画界や古書界などから仕事が殺到することがあっても金襴の糊張はやってほしいなと願っています。

西陣織を張るのに欠かせないふのりと米糊──素材へのこだわり

糊の素材は、海藻の「ふのり」と米の「でんぷん糊」。ふのりは乾燥した板状のものを使い、弱火でじっくり炊いてペースト状に。冷蔵保存して必要な分だけ切り取って使います。ふのりは漢字では「布海苔」とも書き、昔から布にも使われてきた海藻です。ちなみに食べても美味しいです。

写真は左から板ふのり、ふのりを炊いているところ、練っているところです。

写真撮影:ソッカ株式会社 Socca Co.,Ltd 2017年

金襴の原材料も高騰が続き、価格転嫁が難しい現状なので、職人たちみんな同じ悩みを抱えているんだなと実感しました。

印象に残る西陣織の仕事──相撲のまわしから畳の縁まで

相撲のまわし、神社の装飾、畳の縁、張り屋さんの仕事は、さまざまな場面で人々の目に触れています。

短めだなと思ったら舞の海ので、これは大きいなあと思ったら曙の「まわし」でした。舞の海が7mちょい?曙のは13mぐらいあったんちゃうかな。こんなに違うのかって思いました。

珍しい色のがあって、大体、紺か紫とか黒系統が多い中、銀杜松の「まわし」があって、それは無双山っていう相撲取りさんのでした。

相撲中継を見ていると実況の人が「銀杜松の「まわし」です」みたいに、言うてはって、とても印象深く残っています。そのほか、神社に行ったりお葬式に行ったりすると、「あ、これ僕のやった仕事だ」って思う事があります。

繧繝縁っていう模様の金襴があって、何かのふちに使うのかなって思っていたら、日光東照宮の近くの日光田母沢御用邸の畳のヘリに使われているっていうのを和風総本家というテレビ番組で見ました。そのテレビの取材が来て撮影をしていったので、放送日時を聞けたんですね。「旧日光田母沢御用邸 劒璽の間 御厚畳」という名前の畳でした。(日光の畳屋さんが作っている所をUPされています)

自分の関わった仕事の先がそう言うことになってるんだなって思いましたね。

僕がかかわってなくてもお寺の水引とかいろんな金襴を見て、こういう形のものに関わってるんだなって楽しいというか、そういう一端を担っているんだなっていう思いはありますね。

完成品をみるのは楽しいですね。

昔と今の西陣織金襴──変わったのは「流通」

「品物自体は変わってないと思うんです。変わったのは流通量。絶対的に減っています」

業界全体の縮小に伴い、流通の減少は避けられない現実。それでも、樋口さんは前を向きます。

「新しい分野を開拓しようとする人たちが出てきている。西陣の良いものを残そう、伝えようとしている次の世代がいるのは嬉しいです」

西陣織を張る技術を未来へ──垣根を越えた協力を

「うちの仕事は、持ってこられた商品を責任持って加工して渡すこと。それがすべてです」

西陣に携わる者として、企業間の垣根を越えた協力が必要だと樋口さんは語ります。

「うちではできないけれど、あそこならできる。そうやって織屋同士で仕事を回し合える業界になってほしい。これからは助け合う事が必要だと思います。ルーティンっていうのが、維持できるようなあの業界であってほしい」

責任感と誇り──西陣織全体の流れの一端を担うということ

37年の職人歴を持つ樋口さんの言葉には、張り屋としての誇りと責任感が込められています。

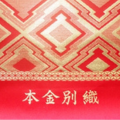

張り屋とは、西陣織の分業工程のひとつで、織り上がった金襴や帯地に糊を施して風合い・張り・強度を整える専門職です。織屋や染屋とは異なり、完成直前の品質を左右する重要な役割を担っています。

西陣織の美しさの裏には、こうした職人たちの静かな情熱が息づいているのです。

(2025年9月6日取材/文 岡本絵麻)

編集後記

樋口さんに筆者が行くようになったのは入社してすぐの1998年頃からでした。初めて見る「張り」という仕事に京都を感じたことを思い出します。その頃は季之さんのお父様、お母様もご健在で皆さんで一緒に仕事をされていました。その後も公私ともにお世話になっております。糊をするという仕事は意外と難しく、表には絶対に響かないように、でもある程度中にも浸透するように、熟練を必要とする作業です。冬物と夏物でも張り方は違いますし、絵絹のドーサ引きのお仕事も始められたという事で、私としてはそれがこれから成長するのではないかと感じています。

今回の一連の取材で糸屋さん、染屋さん、整経屋さん、引箔屋さん、裁断屋さん、デザインをしたクリエイター、張り屋さん、と見学をしてきました。西陣織に関連する職人たちが居てはってこそ、私たち西陣織 金襴の織屋である西陣岡本の仕事が成り立ちます。

次回は弊社の金襴を力織機で織る織職人さんの声をお届けします。

今までの職人インタビュー一覧はこちらから。