こんにちは。4月24日。24日・・・もう!

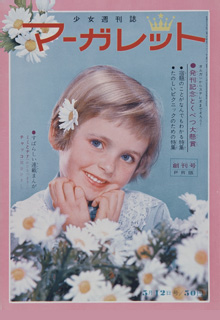

1963年の今日、私は購読した事はないのですが「マーガレット」が創刊された日です。

コメットさん・エースをねらえ!・エリート狂走曲・おいしい男のつくり方・花より男子等有名な漫画が続々出ています。購読はしていませんでしたが個々に読んだ事はあります。今の流行の絵とは全然違いますね。

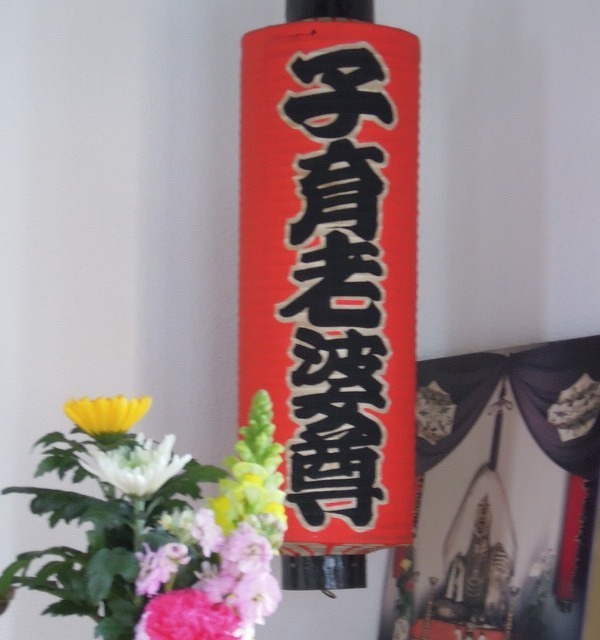

さて、京都の織屋の今日のブログのお題は「有馬の神社:湯泉神社」です。有馬だけに湯泉神社?「ゆのじんじゃ」、「とうせんじんじゃ」、「とうぜんじんじゃ」等と色々読み方があるそうですが、基本は「とうせんじんじゃ」だそう。子宝神社としても有名。子宝おまもりで「玉鉾(たまほこ)さま 阿福(おふく)さま」という夫婦で持つお守りもあるそう。

歳を経た亀=蓑亀の定紋。それと三つ巴。

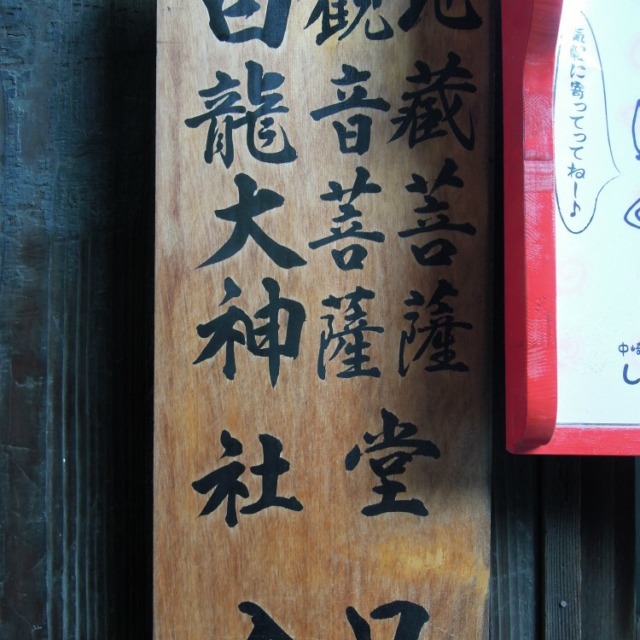

大己貴命(おほなむちと読み、大国主命の別名)と少彦名命(すくなびこな)を主祭神として祀っています。熊野久須美命(くまののくすびこのみこと)も一緒に祀っています。

これは大己貴命(おほなむち)と少彦名命(すくなびこな)が有馬に来たときに3羽の烏が赤い湯に入って傷を治していたのを見て「有馬」に温泉があると言う事を発見したという伝説があります。それでこの己貴命(おほなむち)と少彦名命(すくなびこな)二柱を主祭神としているそう。

平安時代初期にはかなり格が高かったようで、舒明天皇・孝徳天皇・白河法皇らの参拝が日本書紀に記録があるそう。平安時代に京都から有馬に来るのはさぞや大変な事だったでしょう。

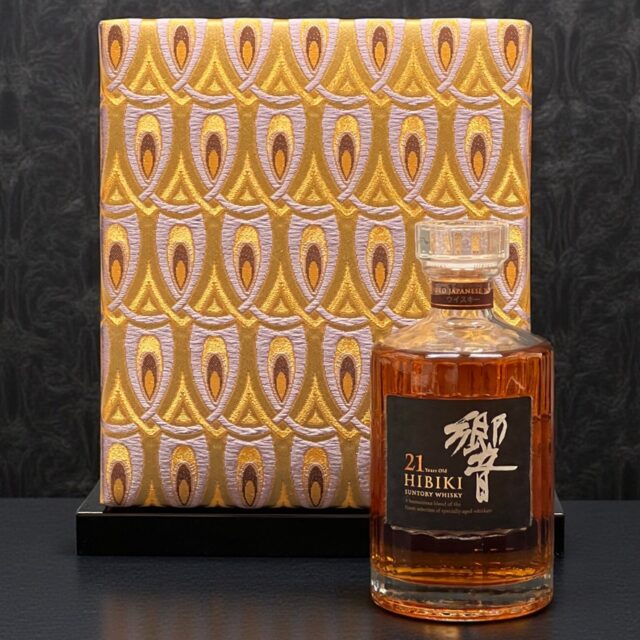

金の御幣がぴっかぴか。神社ですから金襴地はほとんどありません。が、金襴織屋としては使われている布地もきになります。緞子寺に鳳凰や牡丹の刺繍か、縫い取りか、の飾り布があります。幡と。

ぼけぼけですがスタンダードな藤の菱かなあ。

神社のそばにひっそりと祠もありました。

↑何かな?と思って撮ったのですが「亀印 湯の花 温泉堂」という入浴剤があるのです。その創業者が吉田さん。売ってた。売ってはりました。それで奉納しはったんやね。

神社っていろいろな物が奉納されているので面白いですね。大黒さん。

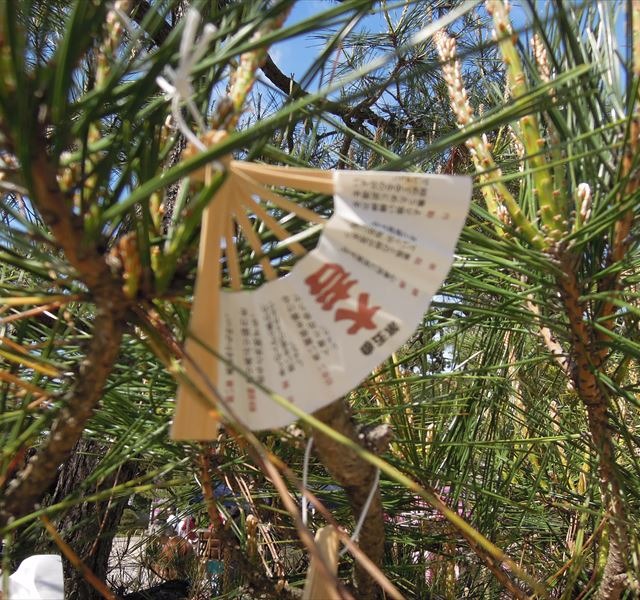

有馬では「百度石」をよう見かけました。百度石って何かしら?という疑問に答えて、拙い説明を。

民間信仰ですが、同じ神社やお寺に毎日百日間参拝したら願いが叶うという信仰があります。百日詣です。医療の発達しなかった昔は「願い」が一番の薬だったのでしょう。昔の本などを読んでいましても「子供の病祈願にお百度を参る」等とみかけます。一度だけの参拝ではなく何度も何度も参拝することにより心願成就を神仏に祈ったんですね。しかし、ほんまに大変だったり、「100日も参っていたら間に合わない!」等と言う時に現れたのが百度参。

神社仏閣の玄関口(神社だったら鳥居?)から拝殿・本堂まで行って参拝して入口まで戻るということを百回繰り返します。その玄関口、入り口近くに「百度石」という石碑が建てられているのです。それで百度を踏む人はその百度石から本殿までを往復するようにします。しかし、回数が大事なのでその百度石のところに間違えないように目印になるものを置いたり取って行ったりなどして数をきちんと数えるようにします。今ではカウンターもありますが昔はなかったですからね。

百度参りには技があります。「人にみつからないように」とか「裸足で参る」などという技で成就する可能性があがったりなどするという事もあったとか無かったとか。とにかく、子供の病などでは居ても立ってもいられずそうしてしまう気持ちもよう解ります。

この百度石もそのような思い出があるのでしょうか・・・。

毎年1月2日に「入初式」が行われ、湯泉大神と有馬の開祖行基・仁西両上人に感謝すると共に、その年の初湯を神前に奉り、有馬温泉の繁栄と安全を祈願します。これは、江戸時代から続いている、神仏合同の古式豊かな祭典です。—湯泉神社より

お正月に優雅に有馬で湯治をなさるさいにはこのようなお祭りも観にいけたらよろしゅうおすなあ。雪景色の正月に温泉で温まった体で江戸から続く行事を観る、なんて素敵♡

以下は私の仕事のご紹介。西陣の金襴織屋、「金襴の輝きで生活を彩りたい」という思いで色々作っております。どうぞご覧ください。

身近なところで使っていただけるよう、印鑑ケースを仕立てました。どうぞご覧下さい。

テーブルランナーを飾り台などに掛けていただき生活に輝き☆を

素敵な香りと本金のきらめきを胸元や袂、ポケットに潜ませてと言う思いで作りました。匂い袋でございます。

今日の織屋の賄いは、白身魚のフライ、きゅうりのゴマ&