本記事では、京都・西陣で受け継がれてきた伝統工芸西陣織の中でも、特に希少な工程である「引箔裁断」を担う職人の仕事を紹介します。英語版の記事はこちらから(English version)

Read this article in English

西陣織の希少技術・引箔裁断を支える職人の手仕事

京都・西陣。高級織物である西陣織 金襴を支える工程のひとつに「箔の裁断」があります。この工程で使われる「引箔」は、中国から伝来した技術をもとに、西陣独自の発展を遂げたもの。引箔は当社・岡本織物株式会社(西陣岡本)が多用しているとても重要な素材の一つです。

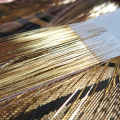

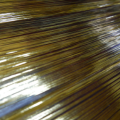

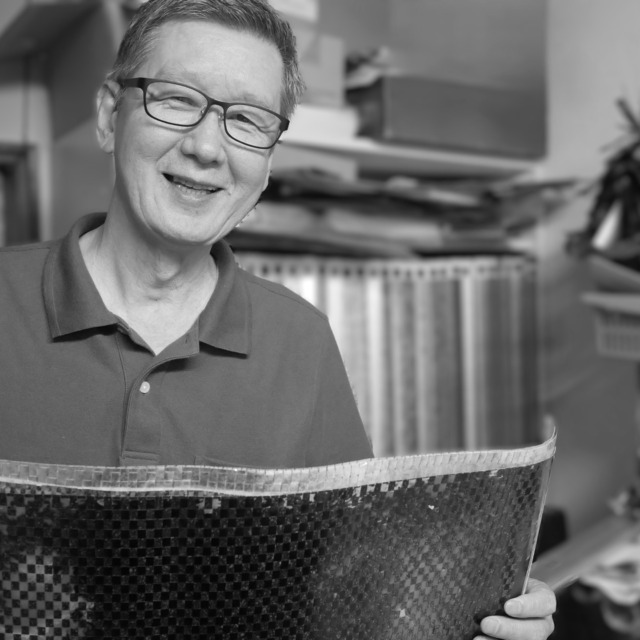

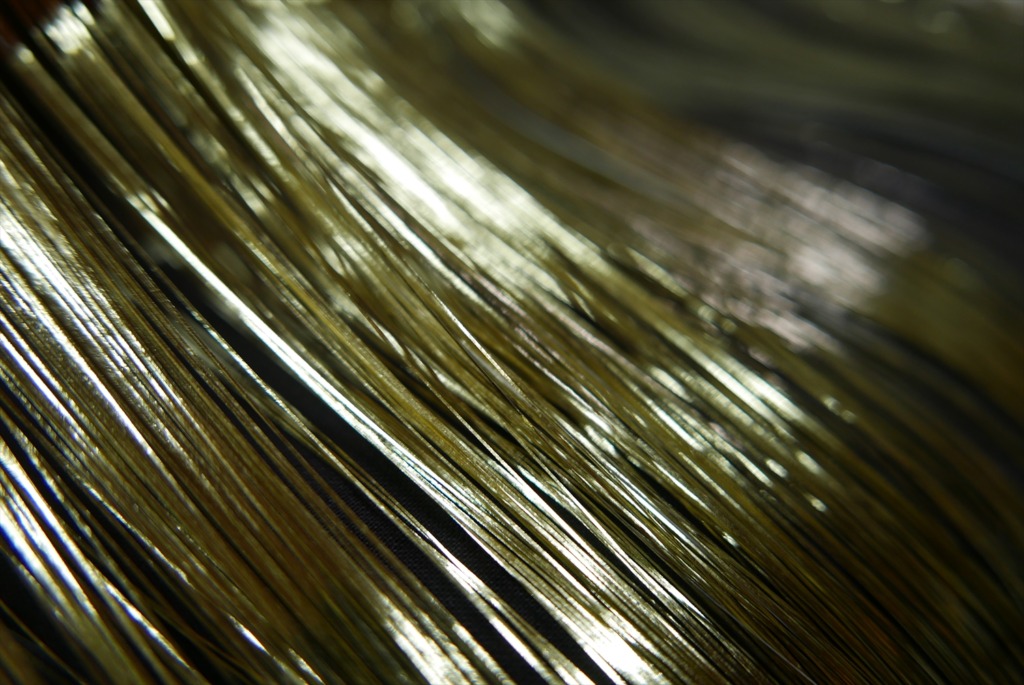

和紙に漆を塗り、金銀箔を貼った「引箔」は、帯や金襴の緯糸として使われる希少な素材です。その引箔を繊細かつ正確に裁断するのが、竹内切断所の仕事。戦後からこの工程を担い続け、京都の伝統工芸「西陣織」に関連する職人の中でも、引箔裁断は数少ない職人によって守られています。この工程を担う竹内切断所には、織物の美を陰で支える職人の誇りと覚悟が息づいています。

西陣織の引箔を裁断する職人|有限会社竹内切断所 竹内勝義さん

西陣織を織る織り手のために、丁寧に裁つ

「ギロチン」と呼ばれる裁断機は、見た目こそ大胆ですが、繊細な素材を傷つけずにクライアントの要望に応える糸を裁断するために特注されたもの。一見無骨な機械ですが、手入れと調整がなければ、織物として使える品質の糸を切る事が出来ません。日々、油を注し刃の調整が必要です。

引箔を裁断するために一番大事なのは「前準備」です。紙を何枚も何枚も重ね、引箔用の紙を乗せ、その上に更に何枚も紙を重ね、白油(ミシン油)を入れて潤滑するようにしながら更に紙を重ねます。紙が段差なく、動かないように重ねていくその時間、何事も準備が大事なんだな、と実感しました。

そう語る竹内さんの言葉には、長年の経験と、織物への深い敬意が滲んでいました。

こちらの引箔を裁断する際の動画をご覧ください。引箔とは、和紙に漆を塗り金銀箔を貼ったものを裁断して糸状にした素材です。

この動画では、竹内さんが引箔を裁断する工程の実演を記録しました。繊細な素材を扱う職人技をご覧ください。

西陣織の引箔の手切りから機械裁断へ

竹内裁断所の創業は戦後。竹内さんのお父様は、戦前から箔裁断の番頭として働いていたそうです。当時は箔は手切りの時代、戦後、親方のもとで仕事を再開し、やがて機械裁断へと移行されました。昔の金襴を拝見する機会があるのですが、昔の箔は確かに今のようにまっすぐではありません。

帯幅、金襴幅、120cm幅、さらには経糸として使うための長尺スリットまで、用途に応じて裁断方法も機械も変わります。工房の中には様々な種類の機械があり、多品種小ロット生産の西陣織の多様性に応えるための工夫がそこにはありました。

音と記憶と、職人の背中|西陣織を支える現場の風景

竹内さんが初めて箔裁断の現場に触れたのは、幼稚園の頃。3歳の記憶に残るのは、箔を切る音。

高校卒業後、人手不足のなかで自然と家業に入られましたが、修業は決して甘くありませんでした。

技術は目で盗むもの。そう言われていた時代に、竹内さんは黙々と裁断の技を身につけていかれました。

西陣織の経糸としての引箔—「たてさが」

竹内さんが最初の頃から手がけられたのは、緯糸としての「引箔糸」ではなく経糸としての「経箔」だったそうです。経糸を箔にして織る「たてさが」でした。「たてさが」とは「経箔佐賀錦」の略です。

「たてさが」とは「経箔佐賀錦」の略称で、以下のような特徴があります

- 佐賀県に伝わってきた伝統的な織物です

- 経糸用として裁断した和紙の箔糸を使用しています

- 緯糸に絹糸を用います

- 西陣で織られていても「佐賀錦」と呼ばれます。西陣で織られていても「佐賀錦」と呼ばれるのは、技法と素材が佐賀錦の定義に準じているためです。

- 一日でわずかしか織れない希少な織物です

平成の初めまで続いた「たてさが」の仕事は、やがて需要の減少とともにやらなくなりました。今では西陣で「たてさが」を裁断する職人はいないそうです。

西陣織で使われる「引箔」の最終工程の責任

現在竹内さんは、引箔用の箔裁断が主な仕事。本金引箔を扱うため、「キズ」には細心の注意が必要です。

僕たち、本金引箔を裁断しているやないですか。本金引箔って、和紙に漆を塗って、金箔を貼った和紙の糸。それの最終工程が僕たちなのね。最終の仕事ですね。刃にちょっとでも傷があったり、紙に金気が残ってたりして(和紙には目に見えないような砂が残っている場合がある)傷がついてしまうときがあるんです。

そうすると、本金引箔は50枚とかまとめて切ってるさかい、全部傷になっちゃって使い物にならなくなる。全部ボツになる。その予兆が見えたら、すぐに機械を止めて、また刃の調整をしないといけない。全部ボツにならないように。

全部キズがいってしまったら、何十万もの損害賠償問題になってしまう可能性があるのがつらいところですね。

紙に金気についてはこのように語ってくださいました。

昔と比べると和紙の金気が減ってやりやすくなりました。昔の和紙はどうしても漉くときに目に見えないような砂粒みたいのが入っていたんですが、それがだいぶと少なくなりました。目に見えないのでぱっと見は気が付かないのですが、切るとその金気が傷になってしまうので、切って初めてわかるんです。

刃が砂粒にあたって下まで押すでしょ。そこが傷になる。その金気で刃も欠けてるから、順繰りに傷がついてしまう。そしたらまた機械から刃を取り出して、また研ぐんです。時間がかかります。水ではなくて油で研ぎます。「油砥石」というのがあるんですわ。

今はその和紙の金気が減って楽になりました。

刃の調整、油砥石での研ぎ直し。目に見えない砂粒が刃を欠けさせるのは竹内さんにとってもショックなことでしょう。だからこそ、織り手が安心して使えるように、丁寧な仕事を心がけると強く仰ってました。

西陣の変化と西陣織の素材としての引箔の継承

最盛期には6軒、20人強がいた引箔裁断の職人たちも、今では竹内さんを含めて3名となりました。竹内さんは、少しでも長く続けたいと語られましたが、私たち西陣の織屋にとって耳が痛いことも仰られました。

西陣織の美しさは、織り手だけでなく、こうした工程を支える職人たちの手による縁の下の力持ちによって生まれています。竹内裁断所の仕事は表には出ませんが、西陣の高級品「引箔織物」の根幹を支えています。

有限会社竹内切断所

所在地: 京都府京都市北区紫野下御輿町23−12

(2025年8月20日取材/文・写真・動画 岡本絵麻)

編集後記

以前「全正絹西陣織金襴真珠粉本銀箔模様引箔 独楽つなぎ紋様 タペストリーが完成するまで」の動画でも取材をさせていただきました。西陣岡本にとって引箔は欠かせない素材であり技術です。竹内さんに「また動画を撮りたいので取材をさせていただきたい」とご連絡し、今回は「MANGA×西陣織」で使う引箔裁断での取材となります。

「工程の中で大変なところを見たい」とお伝えすると、「そりゃ最初からですわ」という事で、お邪魔だとは思いつつ、今回の取材では、引箔裁断の工程を初めて最初から最後まで見せていただきました。紙を何枚も何枚も段差が無いように重ね、裁断する刃にやさしく、そして、きっちり切れるように調整をされていきます。取材を終えて改めて思うのは、「織物の美しさは、見えない工程にこそ宿る」ということでした。

今回の「MANGA×西陣織」を制作する上での一連で糸屋さん、染屋さん、整経屋さん、引箔屋さん、裁断屋さんと見学をしてきました。西陣織に関連する職人さんたちを取材していると、どのようにして西陣織が進化してきたのか、これからどのようになっていくのか、そして根本的な事ですが「西陣織とは何なのか」などと考えてしまいます。

西陣織とはどのような織物なのか、その歴史や特徴についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

次回は、伝統とポップカルチャーをつなぐ19歳の若手クリエイティブユニット「ぐらにゅーとー」へのインタビュー。彼らの視点が、西陣織 金襴にどんな新風を吹き込むのか、どうぞお楽しみに。

今までの職人インタビューはこちらからご覧ください。

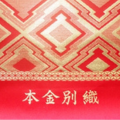

こちらは竹内さんで裁断した「MANGA×西陣織」用の引箔です。

若手マンガクリエイターユニット「ぐらにゅーとー」とのコラボレーションの西陣織金襴全正絹順引き模様引箔のタペストリーを10月3日から2025年日本国際博覧会「大阪・関西万博」EXPOメッセ「WASSE」で展示します。

2025年大阪・関西万博における体験型展示「未来航路-20XX年を目指す中小企業の挑戦の旅-」でご覧いただけましたら幸いです。

西陣織に関連する職人たちのインタビューをまとめてあります。こちらのリンクボタンからどうぞ。