こんにちは。西陣織を織っている〈西陣岡本〉です。今日は、布の基本について書いてみようと思います。

〈布〉について

布とは織物の総称です。今は織物だけではなく、編み物・組み紐・不織布なども布に入ります。動物の皮をなめして革を作り身にまとっていた人々が、動物の毛・植物の繊維から糸を作り、編む、組む、織る等して布は発展してきました。 今現存する最古のドレスがエジプトで発見されています。5100年~5500年前の、エジプト初期王朝時代の品で「タルカン・ドレス」と呼ばれています。

こんなに古い衣類をよくマネキンに着せることが出来ました!とても恐ろしいような緻密な作業だったのではないでしょうか。仕立てから考えても「人類が初めて布地に出会って仕立てた服」ではないはずです。布文化に出会ってからの歴史を感じます。こちらはリネン素材の布地だそう。 人類は、より着心地の良さ・生活の快適さを求めて、布地に対して研鑽を重ねてきました。 衣食住足りて礼節を知るという言葉があります。

衣食住足りて礼節を知る

着るものや食べるものが十分にあって初めて、人は礼儀や節度をわきまえるようになる。生活にゆとりがないと精神にも余裕は生まれない。 —コトバンク https://kotobank.jp/

身にまとう布地はとても大事な存在です。

布の種類

布の種類、これは本当に数限りなくあります。が、ざくっと書き出してみます。

織物

織物とは「経糸・緯糸」で組織された薄いシート状の物の事

織り方による分類

色々な織組織があります。今回は織物として基礎的な、平織、錦、朱子について。

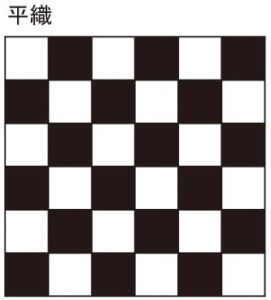

平織

経糸(たていと)と緯糸(よこいと)を交互に浮き沈みさせて織る、最も単純な織物組織。丈夫で摩擦に強く、織り方も簡単です。

綾織

綾織または斜文織(しゃもんおり)と呼ばれ、経糸(たていと)が2本もしく3本の緯糸(よこいと)の上を通過した後、1本の緯糸の下を通過することを繰り返して織られるもの。

朱子織

経糸(たていと)・緯糸(よこいと)五本以上から構成される、経糸・緯糸どちらかの糸の浮きが少なく、経糸または緯糸のみが表に表れているように見える。密度が高く地は厚いが、綾織よりも柔軟性に長け、光沢が強い布地です。

上記の基礎組織を応用して様々な用途の為に織られている布地もご紹介します。

ワッフル織

経緯糸の糸を浮かせて織る組織。生地表面に凸凹を作って四角形を浮かび上がらせた織り方。生地が肌に密着せず、重厚さがありながら柔軟で吸水性にも優れています。

タオル

緯糸を織り込む際に、経糸の一部を緩めて布地にループ状の部分を形成し、保温性、保湿性、吸水性を高めたもの。平織か綾織で編地の片面または両面から繊維を出すように織り出した織物の総称。添毛織り(てんもうおり)とも言う。織った後の処理により2種類に分類されます。パイルをループのままにしたものをループパイル(輪奈)、ループをカットしたものをカットパイル(切毛)という。下記は今治の渡辺パイル織物さんのタオルです。

ベルベット

経糸パイルの比較的毛足の長いパイル織物の一種。平織または綾織の2枚の織物を経糸によってパイル糸とともに織り込み、それを2枚に切り分けて製造される。高密度に繊維が揃い繊維の末端周辺に特有の肌触りを持つ。英語でベルベット、ポルトガル語でビロード、フランス語でベロア、和名で天鵞絨(てんがじゅう)と呼ばれます。

ベッチン

緯糸パイルの比較的毛足の短いパイル織物の一種のこと。綿ビロードとも呼ばれます。添毛素材の一種です。

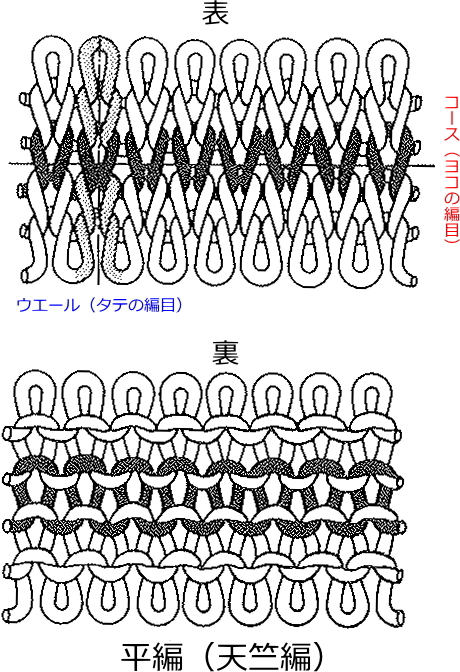

編み物

一本の糸を編んで作った布の事で旧石器時代にまでさかのぼります。今発見されている最初期の編み細工は、1本の連続した糸を編んで作った網です。糸・藁・紐・竹・蔓などを用いて手や針を使い、様々な籠等の生活道具や衣類が作られるようになりました。日本でも、縄文時代早期に編まれた漁網が見つかっています。編み技法は最初に基準の結び目を作り、その輪の中に糸を通して更に輪を作ることの繰り返しが基本的な編み方です。

編み方による分類

手編み、機械編みなど進化をしています。一本の糸を使って編む方法から、沢山の糸を使って編み上げる方法まで様々な開発がされていますが、基本的な物を。

手編み

手編みの場合、複数本の棒針を用いる棒針編み・かぎ針1本で編むかぎ針編み・指で編む指編みなどがあります。

棒針編み

棒状の「棒針」を用いて編む方法が棒針編みです。基本の「表編み」と「裏編み」を組み合わせるで複雑な形状や各種の模様を編み出す。伸縮性があり肌触りが良いなどの特徴で衣類一般に用いられています。

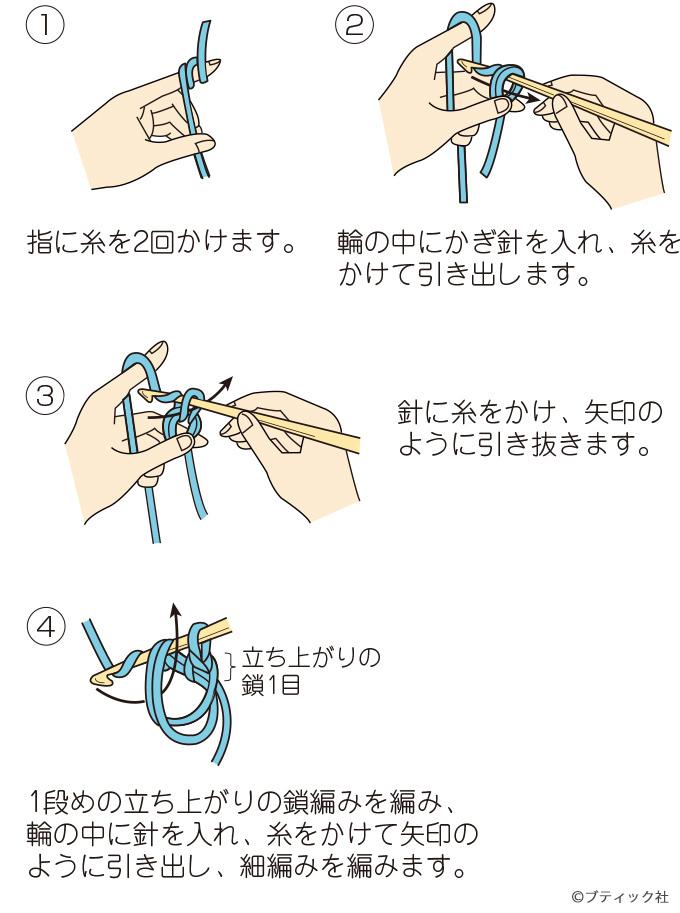

かぎ針編み

先端が鉤(かぎ)状になったかぎ針と呼ばれる用具を一本用いて編みます。鎖編みと呼ばれる編み方を基準としています。

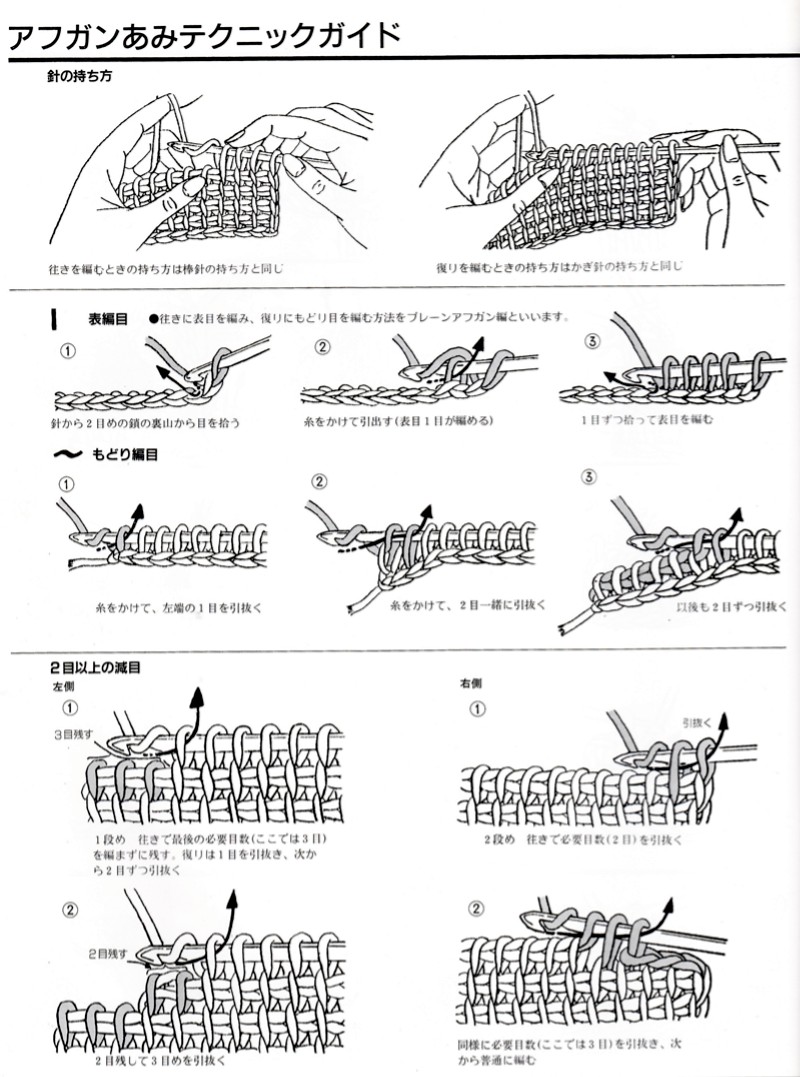

アフガン編み

一方がかぎ針状、もう一方が棒針状の、アフガン針と呼ばれる長い針を用いる方法がアフガン編み。織物のような独特の編み目で伸縮性が少なく目の細かい編物が出来ます。

レース編み

1本または何本かの細い糸を用いて、すかし模様に編んでいく技術です。

タティングレースという小さなシャトルを使った編み方もあります。 結び目や編み目をつくりながら編んでいくレースです。

機械編み

上記の人の手で編んでいた動作を機械で再現します。網目に「ゆらぎ・人間味・あたたかみ」などがある手編みと異なって、編み目が一定で、一見して機械編みのものだと判る仕上がりになります。

組み紐

細い絹糸、または綿糸や様々な糸を組み上げた紐です。以下の3種類に大きく分けられます。

角打ち紐

四角い「角打ち紐」

リボン状に平たい「平打紐」

丸打紐

組紐を「布」に入れるのか非常に迷いましたが、世界では、組んだものを繋げて布地にしている事もあるので入れました。

不織布

繊維を圧縮してシート状にした繊維品の総称です。不織布は繊維を熱・機械的または化学的な作用によって接着または絡み合わせる事で布にしたものを指します。

フェルト

動物の毛を圧縮してシートにする技法。獣毛のウロコ状のキューティクルが絡み合う性質を活用します。熱・圧力・アルカリによるキューティクルの絡みや振動を加え、絡み合って離れなくなる性質を利用し縮絨(しゅくじゅう)させます。産業用・工業製品・服飾製品・絨毯・カーペットなど、幅広い分野で用いられて芸術分野でも幅広く使われています。

湿式法 紙

水をためた水槽の中に繊維を入れ、細かい網ですくって均一になるように伸ばして濾し、乾燥する方法。板海苔・和紙などもこの技法です。

その他沢山の方法があります。記述しきれません。

- スパンボンド法:樹脂など粒状の原材料を溶かしてノズルから糸状に押し出し、糸状になったもの接着してシートにする方法。

- 熱接着法:ベルトコンベヤーに格子型などの形に糸状の原材料を押し出し、加熱した2本の棒の間を通過して溶かして結合させる方法。

- 接着剤接着法:ベルトコンベヤーに格子型などの形に糸状の原材料を押し出し、接着剤を霧状に降りかけて圧をかけて接着する方法や、接着剤が塗られた棒にシートを通してくっつける方法。

- ニードルパンチ方:針(ニードル)で上下運動(パンチ)で繊維を絡ませる方法。

- メルトブロー法:原材料ポリマーを溶かし、0.2mm以下の極小の穴が1mm程の間隔で並べられた吹き出し口から空気の勢いでドラムに向けて原材料を吹き付けて作る方法で、溶かした液をドラムに直接吹き付ける為、繊維が細く、繊維間の目が細かいのが特徴。2021年6月、コロナ禍の現在、不織布マスクのフィルターとして使用されています。

- スパンレース法:繊維などをベルトコンベヤーに敷き詰めて高圧の水をノズルで上下から吹き付けて繊維を絡ませて作る方法。この製法で出来た不織布は医療界でのアイソレーションガウンやガーゼなどで大活躍しています。

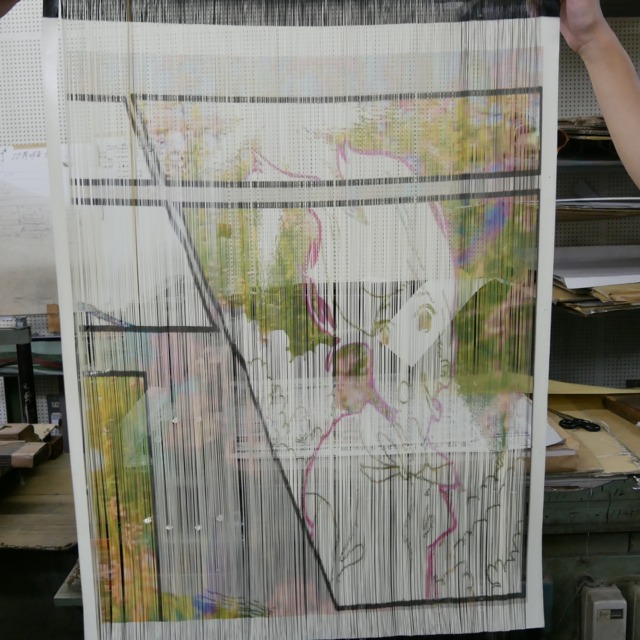

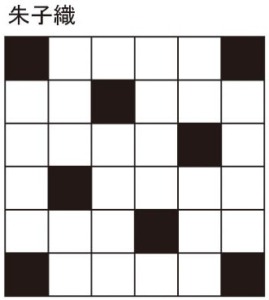

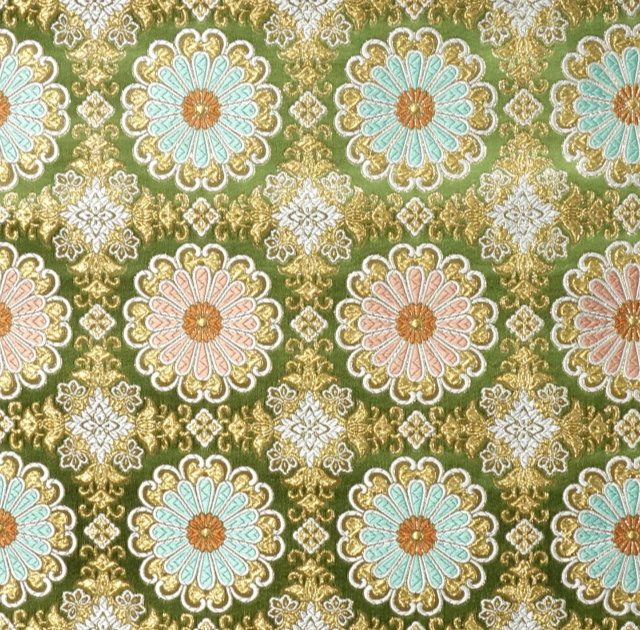

弊社が日々織っている「西陣織」は1:織物の「平織・綾織・朱子織」組織やもじり組織を使った先染め織物です。

「平織 or 綾織 or 朱子織」の地組織の上にヌキ糸で多種多様なデザインを織り分けていきます。

上記だけではなくて、「もじり」等の組織も入れていくと、世界各地、みんな色々と工夫をしているのでとてもこのブログでは書ききれません。

布についてもっと書きたかったのですが、今日はこれまで。最後までありがとうございました。

ブレイクタイムに西陣織の品々でもご覧いただけたら嬉しいです。

https://okamotoorimono.shop/ 西陣岡本オンラインストア

西陣からこんにちはというテーマでこのような記事を書いています。

- 西陣からこんにちは ~ vol.1 西陣織 を織る一家のお話 https://okamotoorimono.com/artisan/hello1/

- 西陣からこんにちは ~ vol.2 西陣織とジャカード織機について https://okamotoorimono.com/artisan/hello2/

- 西陣からこんにちは ~ vol.3 織物の基本 経糸&緯糸

- 西陣からこんにちは ~ vol.3 布について 1 https://okamotoorimono.com/artisan/hello3-1/

- 西陣からこんにちは ~ vol.3 布について 2 https://okamotoorimono.com/artisan/hello3-2/

- 西陣からこんにちは ~ vol.4西陣織 販路開拓 中期 西陣織 を織る一家のお話https://okamotoorimono.com/artisan/hello4/

- 西陣からこんにちは ~ vol.5 先染め織物と後染め織物の違い https://okamotoorimono.com/artisan/hello5/

- 西陣からこんにちは ~ vol.6 織、染、編みの違い https://okamotoorimono.com/artisan/hello6/