こんにちは。京都の西陣織屋、金襴の岡本織物です。

1月21日はどんな日だったのかしら?とwikipediaを見ていましたら1793年にフランス国王ルイ16世が断頭台で処刑された日です。

「オスカル。おれはいつか・・・お前の為に命を捨てよう・・・」ああ、ルイ16世の台詞ではなくてアンドレの台詞。

「私の血で紅にそまっていけ!!」一度だって言いたくも言われたくもない台詞ですが激動の革命の時代にはほれ込む台詞です。

約220年前にはこんなに血なまぐさい時代があったんですね。いや・・・今もあります。

さて、2014年1月21日の京都に戻ってまいりましょう。

今日の織屋のブログは二条通烏丸西入るの薬祖神祠。

京都には「一条の戻り橋、二条のきぐすり、三条のみすや針、四条のしばい、五条の橋弁慶、六条の本願寺、七条のおいも堀り、八条のたけのこ堀り、九条のおねぎ、十条のらじょうもん」という歌詞の童歌があります。

- 一条通には安倍 晴明(あべ の せいめい)で有名な一条戻り橋があります。何の変哲も色気もない橋なので不思議大魔王である安倍 晴明伝説で一条戻り橋を探しにきてくれはった観光客の方が橋のすぐそばで「一条戻り橋ってどこですか?」と道を聞いてきはります。その度に「すんません。この普通の橋が一条戻り橋で、一応この下に式神がいはったそうですよ・・・」と案内しています。

- 二条通というのは京都の薬屋さん通りです。かつては江戸幕府公認の薬種街で、80軒ほどの薬問屋さんが同業者町をつくっていたらしいです。今でも薬屋さんはぽつぽつと建っていますし、漢方薬屋さんも2,3軒あります。染料屋さんなどもあります。

- 三条には私も愛用するみすや針がお店を以前よりは縮小されてはいますが今でも針を売ってはります。みすや針は最高です。使ったら解ります。

- 四条のしばいというのは正に「南座」があります。昔はもっと芝居小屋も多かったんでしょうね。

- 五条の橋弁慶というのは「弁慶が 五条の大橋渡る時~」ですね。

- 六条の本願寺というのは五条通りと七条どおりの間には、東本願寺、西本願寺の両本願寺本山が建っておられます。

- 七条のおいも堀り?はたぶん京都駅のあたりは京都市内に駅が建てられたくらいですから昔は市内近郊の農村地帯だったのでしょう。今でもちょっとだけ農地を見る事が出来ます。

- 八条のたけのこ堀り?さすがに市内近郊の八条には竹やぶは見る事が出来ませんが昔は竹やぶも沢山あったのかしら。

- 九条のおねぎ。これは今でも有名です。九条葱。今じゃ違う産地のも多いでしょうが、上鳥羽に農家の親戚がいまして美味しいお葱を届けてくれました。

- 十条のらじょうもんというのは平安京、平城京の大門羅城門の事です。現存しません。京都の中央を南北に貫いた朱雀大路の南端に構えられた大門の名前です。ほんまは九条にあったと思うんですが・・・。

童歌の説明が長くなってしまいました。

薬祖神祠について。二条通を室町通から東に入ったところに、両側を建物にはさまれるようにして立つ鳥居が見えます。お隣の建物もレトロで素敵。

正面はガラス張りになっていて拝殿の中がよく見えるようになっています。

御神輿があるということはお祭りがあるのね、と思っていたら「神農さん」と親しまれた「薬祖神祭」というお祭りがあり東洞院通から衣棚通まで夜店が並び、ひしめき合うほどの人出だったそうな。現在、薬祖神祭は、第1金曜日(明治天皇の誕生日にちなんで11月2、3日だった)には神主を招いて神事を行い、神楽を奉納する。参拝者には薬効のあるササの葉を配布する。ササにはお守り袋と陶製のトラが取り付けられてある。今年は2014年11月7日ですね。陶製のトラさん頂きたいです。

太鼓には竜。↑

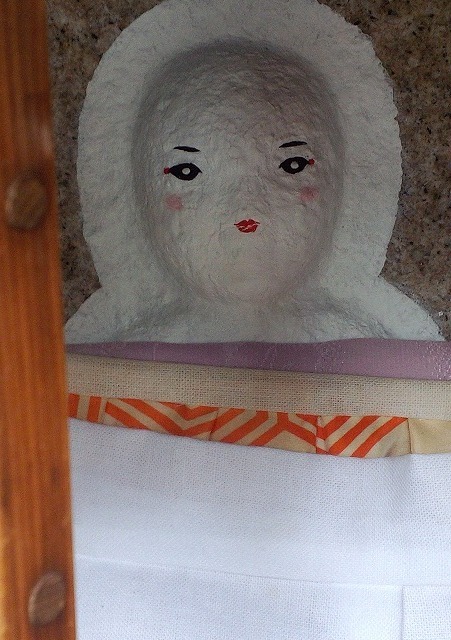

こちらの木彫は薬の神様でしょうか。杖を持った方は神農さんでしょうか。現在保管されている神農像(この写真の像かどうかは不明)は、宇治市の黄檗山万福寺(おうばくさんまんぷくじ)の中国・明出身の隠元が持ち込んだものとされ、一八五八年のコレラ流行の時も、悪疫をはらったと伝わる。

狛犬さん。

本殿です。

こちらの石柱は奉納しはった薬問屋さんたちの御名前でしょうか。

こちらの薬祖神祠は江戸時代後期の二条通の薬問屋さん達が創建しはった神社で、漢方医療の祖とされる中国の神農(しんのう)、日本の薬の神とされる少彦名命(スクナビコナ)、大己貴命(おほなむち)と、古代ギリシャの医師で西洋医学の祖とされるヒポクラテス(こちらは欧州からも薬を輸入するようになっていたため、西洋の神様も必要とヒポクラテスを祖神に加えはったそうです)、がまつられています。

少彦名命(スクナビコナ)は「古事記」では神皇産霊神(かみむすびのかみ)の子とされ、「日本書紀」では高皇産霊神(たかみむすびのかみ)の子とされる。大国主の国造りに際し、波の彼方より天乃羅摩船(アメノカガミノフネ)(=ガガイモの実とされる)に乗って来訪した。国造りの協力神、常世の神、医薬・温泉・禁厭(まじない)・穀物・知識・酒造・石の神など多様な性質を持つ。酒造に関しては、酒は古来薬の1つとされていました。

大己貴命(おほなむち)は大国主の別名。スサノオの後にスクナビコナと協力して天下を経営し、禁厭(まじない)、医薬などの道を教え、葦原中国の国作りを完成させる。

ヒポクラテスは「人生は短く、術のみちは長い」と言う有名な言葉を残したとされている。病気は4種類の体液の混合に変調が生じた時に起こるという四体液説を唱えた。また人間のおかれた環境(自然環境、政治的環境)が健康に及ぼす影響についても先駆的な著作をのこしている。

これらヒポクラテスの功績は古代ローマの医学者ガレノスを経て後の西洋医学に大きな影響を与えたことから、ヒポクラテスは「医学の父」、「医聖」、「疫学の祖」などと呼ばれる。神農(しんのう)は古代中国の伝承に登場する三皇五帝の一人。諸人に医療と農耕の術を教えたという。中国では“神農大帝”と尊称されていて、医薬と農業を司る神とされている。

薬祖神祠は、二条通の薬問屋達が、商売繁盛を願って江戸時代後期の嘉永年間(1848~53)に「薬師講」として神農を祀ったのが始まりだそうです。薬問屋が商売繁盛というのは一般市民として歓迎できない・・・。明治初期には廃仏毀釈により一時中断しはりました。

二条薬業会館の看板↓

↓こちらのマークは薬の組織か何かなのでしょうか。

二条薬業会館

↓の漢方薬屋さんは車屋町二条下るの雨森敬太郎薬房(無二膏)さん。いつ拝見しても渋いたたずまいです。傷薬を売ってはります。