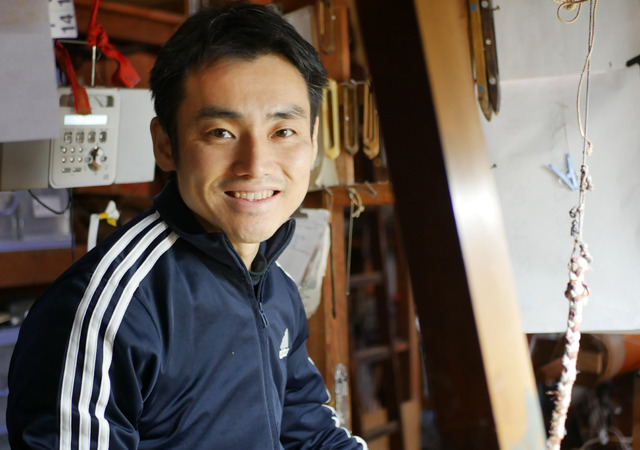

西陣織金襴の源流を守る 岡本圭司代表取締役インタビュー

忠雄の長男として1972年に生まれる。東京の美術大学を卒業後、パートナーとなった絵麻(現専務)とともに家業へ。伝統工芸士。

絵を描くことが好きで東京の美術大学で学ぶうち、自分はアーティストではなく、ものづくりで生きていきたいという思いが固まりました。結婚を考えた相手が偶然、織を専攻していたのも、「ふたり一緒に家業に入る」という選択の動機になりました。

手織りは一見同じような単調な動作を繰り返しているようですが、実は一越一越、どうしたらうまくいくか考え工夫しながら作業することが必要です。それを1日中していて苦痛に感じるか感じないかが、向き不向きになると思います。私は織ることを単調とも苦痛とも感じることがありません。それでも、父や叔父が半世紀以上も同じ仕事を継続しているのは凄いエネルギーだと思います。織っている姿もさまになっているんですよね。

幼い頃からうちで織る金襴はずっと目にしてきましたが、派手で独特な配色だなという印象くらいしかありませんでした。でも、大学時代に谷崎潤一郎の『陰陽礼讃』という本で、薄暗い本堂の中でろうそくの明かりに照らされる金や極彩色の織物が浄土をあらわすこと、暗がりの中で照らされたときの奥深さについて言及しているのを読み、そうかと腑に落ちました。これが、あらためて金襴の魅力を意識した最初で、その後、家業に入り知識を深めるにつれさらにいろいろなことがわかってきました。金襴のルーツは大陸から織物が入ってきたとき一部の権力者のために織っていた贅沢な織物にあり、西陣織の源流といえます。次第に素材や技術はほとんどが帯に転用され、西陣といえば帯というイメージができましたが、当社では本金を使って手で布を織るという、いわば大元にあたる技術をそのまま引き継いでいます。だからこそのプライドも、貴重な日本の文化をここで途絶えさせるわけにはいかないという使命感も持っています。

大きな課題は西陣というさまざまな職種に分業化が進んだ特殊な環境の中で、高いスキルを有する職人さんが減少し、原料も手に入りにくくなっているのをどうカバーしていくかということです。当社が織る金襴の肝である引箔も、正直いつまでつくれるかわからないなど、すでに危機にさらされていて一社だけの努力ではどうしようもない部分が大きくなっています。しかしこれは失われてはいけない文化だと気づく人が増えれば、なんとかしようとともに工夫してくださる人や新しい技術が出てくるかもしれない。だからまずは西陣織の素晴らしさと危機を迎えている現状をもっと広く知らしめないといけないと思っています。その上でもし持続可能な素材や技術が出てきたとしたら、本当にその方法でこれまでのクオリティが保てるか判断できる最後の世代が我々です。もうタイムリミットは近く、今やらなければいけないのです。

金襴の本来の魅力を伝えるためには、画像だけではなく、実物を見ていただくことも必要です。そういう場をつくり、新しい販路と需要をつくるために発信することにも力を注いでいきたいと考えています。

(2023年11月13日取材/文・森本朕世)