こんにちは。

金襴織屋の岡本織物でございます。

先日、平城京の跡を拝見しに京都は西陣から奈良の大和西大寺に赴いてまいりました。

すごく、広いですね!平城宮(へいぜいきゅうorへいじょうきゅう)は古都である平城京の大内裏の事で、1998年に世界遺産に登録されました。

平城京は1300年ほど前造られ、中心には天皇の御所や官公庁等が集まっていました。今の京都御所と似ているんでしょう(けれど平城京のほうが広そうです)。

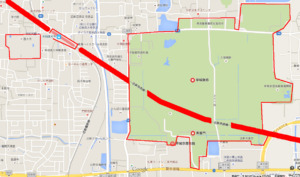

私のカメラの腕では感じられませんが、とてもとても広いんです。今は世界遺産になった事だし、色々と整備されているようですが、こんなに広くて、西大寺にも近いのに近代まで一体何があったんでしょう。こんなに一気に国が買い取って、平城京跡を整備しだしたのでしょうか?という疑問が沸く沸くです。下の画像をご覧下さい。西大寺と比べても非常に大きいでしょ?畑だったとしてもこれだけの土地を買い取って整備保存するのは大変ですね。

それにしても近鉄線の大胆な通し方。今では許されません。しかし、このお陰で北に第一次大極殿、南に朱雀門を臨む事ができて、一瞬ですが古来の世界へのロマンを感じます。

wikipediaによると

江戸時代:1852年(嘉永5年)伊勢津藩古市奉行所の役人で民間の陵墓研究家でもある北浦定政が古文書の研究と、一部を測量して平城京の正確な復元図である『平城宮大内裏跡坪割之図』[6]を1852年(嘉永5年)作成して、同時に平城宮の跡地を推定した。

明治時代:建築史家、関野貞が田圃の中にある小高い芝地、通称「大黒芝」が大極殿の基壇である事を発見し、~~

と書いてありますので、建物などはあまり無い開発はされてはいないけれど、微妙に田んぼになったりしていた所だったのでしょう。これは奈良がすでに都ではなくなって、人口増加などになっていなかった事が幸いしたのでしょうか?それにしても大和西大寺や近鉄奈良という都市部に近いのに開発されずにどうやって残ったのでしょう?

710年から始まった平城京はたった64年で784年長岡京に移ったのですが、その遷都によりほぼ全ての建物が解体され、広大な空き地となったようです。奈良の中心は興福寺や東大寺のある東に移ってしまいました。宮跡は地下水位が高くて湿地状の所もあるようで江戸時代になっても住みにくい農村のままだったようで、それが破壊されずに残った原因ですね。確かに今でも池が多い土地です。

平城京跡の地図 ↓の地図のサムネールをクリックしたら大きくなります。池が多いでしょ。

戦後に日本軍の基地を接収したアメリカ軍が基地から大和西大寺まで道路を通したそうなのですが、その道路工事で続々と遺跡が発掘されて江戸時代に想像されていたよりも広い面積の都だったという事が判明したそうです。

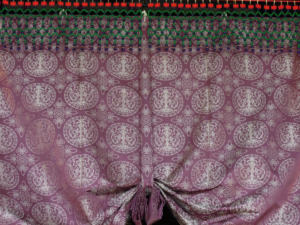

平城京の第1次大極殿に入らせてもらいました。高御座(たかみくら)という即位の大礼や国家的儀式の時に天皇が座るお部屋?の周りにも緞子地が掛かっています。

紫を多用した高貴な色目です。奈良時代の高御座の詳細は不明ですが、この高御座は大正天皇の即位の儀式の時に使われた高御座を基本に作られたイメージ模型(実物大)。細部については正倉院宝物を参考にしてはります。やはり。正倉院紋様はクラシカルで美しい。

高御座の階段には絞りの布が敷いています。絞り大好き。こんなん踏めへんわ。

天井にも綺麗な文様が描かれています。

色合いが明るくて綺麗です。

上の画像は「大棟中央飾り」というもので屋根の一番上につける飾り。中国で流行り、その昔は鳳凰などの鳥の形が多かったのですが隋よりあとは宝珠型が増えたそうです。西大寺の薬師金堂にも乗せられていたようです。今回復元された第1次大極殿の飾りは法隆寺の東院夢殿の宝珠を参考に作ったと書いてありました。

第1次大極殿から朱雀門方面を眺めたところ。この下の広場に貴族達が並んだそうです。

第1次大極殿をぐるりと回る欄干部分にはこのような可愛い宝珠が飾り付けられています。

かわいい

第1次大極殿から北を見る。変わった形の配置の植木がありますね・・・。

今度は北側から南の第1次大極殿の見ます。大屋根の真ん中に宝珠がありますね。

さて、第1次大極殿の北側に位置するこの細長い円筒状の植木たちは一体何かしら?

このあたりには「大膳職」という役所がありました。大膳職は全国から納税された「お米以外の食料品」を保管して平城宮の中での食事事情を担当した役所。その大膳職の跡から発掘された柱の跡につげの木を植えて、柱の雰囲気がわかるようにした場所です。

普通に歩いていると「これは何かしら?とほんまに疑問に思いました。

Google Earthで大膳職の跡を上から見た図。赤の矢印の根元から上の画像の光景を見ています。他にも柱の跡に植えられていますね。面白いですね。どうぞ、サムネールをクリックしてください。

私などは表面上の遺跡の面白さを喜んでいますが、トロイを発見したシュリーマンのように夢を熱く抱いて地道な苦労を重ねている方のお陰で色々と「ふんふん。なるほど~」と思えることができています。おおきに、ありがとうございます。

今日の織屋の賄いは、フランクフルトソーセージと、蒸し