こんにちは。

西陣織屋の岡本織物です。

京都を離れて大阪に来ました。

大阪には「御堂筋」という南行き一方通行の大きな道路があります。

全長約4キロ、巾約44メートル、全6車線。

京都の道に慣れているとその規模の大きさにびっくりします。

その御堂筋沿いにこの「難波神社」は鎮座されています。

御由緒を読みますと御祭神は仁徳天皇で配祀 素戔嗚尊等(すさのおのみこと)です。

御祭神である仁徳天皇は人々の家から炊事の煙が立ち上っていない事に気がついて税を免除し、その間は倹約の為に宮殿の屋根の葺き替えもしなかったと言う逸話が残っています。

仁徳天皇の知世はとてもよい時代だったらしいです。

ただ、英雄色を愛す。好色で皇后の嫉妬に悩まされたそうです。

著者が女性なので、いつも不思議なんですが、悩んでいるのは主に皇后だと思います。

他人と交流できない皇后のような身分高い女の人が唯一話せる男性、その唯一の夫があちこちの女性の所に行ってしまい、話せる人は身分の低い同性の使用人ばかり、みんな、自分の顔色を見て会話が成り立たたない状態になったら、ストレスが溜まっても不思議じゃないと思います。

執政は良くてもやきもち焼かせたらあきまへんな。

万事抜かりなくしてもらわな。

本殿は高床式。

こちらの難波神社は、第18代及正天皇が河内の国、丹比(たじひ)(大阪府松原市)に遷都されたときに父帝の仁徳天皇を御祭神として創建されたと伝えられています。

先ほどから「難波、難波」書いていますが、読んで字のごとく昔は海だったそうです。で、難儀な波が来るから難波。

大阪は今は減ってしまいましたが、運河の沢山ある水都です。

運河を作る前は湿地帯だったのでしょう。

仁徳天皇は日本書紀によれば、

- 「河内平野の水害を防いで開発をするために「難波」の「堀江」の地盤整備と寝屋川付近の茨田堤を行った。

これが日本最初の大規模土木事業だったそうです。 - 京都の城陽市~久世に灌漑用水を引かせた。

京都も下の方になると地盤が弱いです。江戸の頃も巨椋池(おぐらいけ)という巨大な湿地帯が伏見の南にあって、そこはいまでも田園地帯として長閑な景色をみせています。 - 茨田屯倉(まむたのみやけ)を設立した。

茨田堤が出来た事で耕地が安定したので収穫が出来るようになってそのための「倉」をつくったそう。 - 和珥池(わにのいけ)、横野堤(よこののつつみ、大阪市生野区)を作った。

- 灌漑用水として感玖大溝(こむくのおおみぞ、南河内あたり。)を掘削し、広大な田地を開拓した。

- 紀角宿禰を百済へ遣わし、初めて国郡の境を分け、郷土の産物を記録した。

キーワードは公共事業、治水、収穫量増。

これを制した天皇が良き天皇と呼ばれたんですね

それは、もう子供からしてみたら「偉大なお父様を神として祀ろう」という気分になってもしょうがない。

その方が民衆にも天皇家が偉大な事業を成し遂げたという事をアピール出来るし。

さて、私は金襴を探しに来ています。

ありました。

これは「幡」と申します。

ぴかっと光る刺繍の定紋。

難波神社は時代時代の権力者に「あっちいけ~、こっちいけ~」と引越しも沢山経験しています。

- 天慶(てんきょう)6年(943年)朱雀天皇の命令により大江の坂、平野(天王寺区上本町あたり)に遷座(引っ越し)

- 豊臣秀吉が大阪城築城の後慶長二年(1597年)当地に遷座

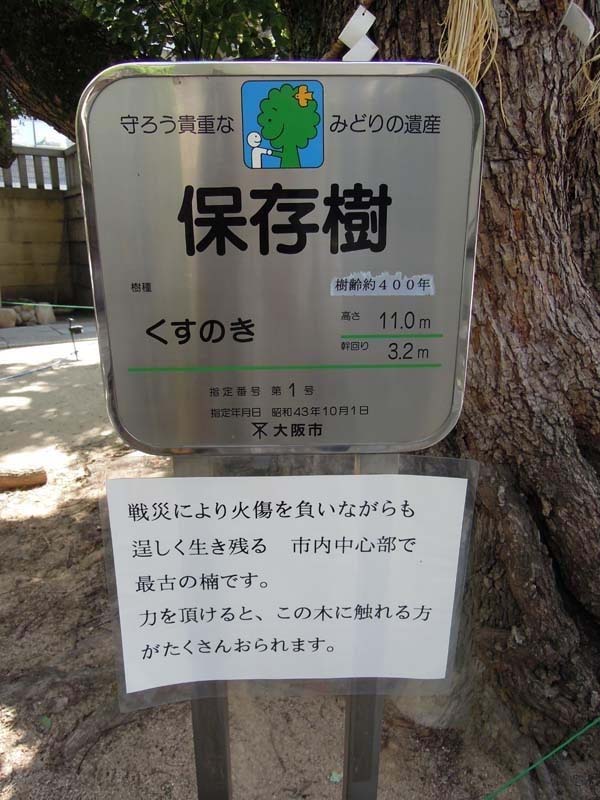

- 昭和20年3月14日(1945年)第二次世界大戦大阪空襲により全焼

大阪には「大阪大空襲」と呼ばれる大阪が丸焼けになるくらいのアメリカ軍による空襲がありました。

京都からでも「西の空が真っ赤や~」とおののくような大火事だったそうです。(祖母談)

その空襲を生き延びた樹が下の写真の楠木です。

楠木は色んな所で鎮守の森のセンターを勤めたり、ご神木として祀られています。

楠木からはとてもよい芳香剤が取れます。

虫除けにもなるのでナフタリンの無い頃は虫除けとしても使われていました。

葉をちぎって嗅いでみて下さい。

ほのかに立ち上る良い香り。

ちゃんと、樹のお医者さんもきてはります。

「戦災により火傷を負いながらも逞しく生き残る市内中心部で最古の楠です。力をいただけるとこの奇に触れる方が沢山おられます」

私も触らせていただきました。

ありがとう。

戦災で丸焼けになったけれども、その後仮宮によっていたものを昭和49年(1974年)に再建され現在に至りました。

私より一歳年下です。

今38歳です。

写真は無いのですが、大正時代に寄進された巨大な灯篭が北側に一対ありました。

何処から寄進されたかと言うと「履物組合」。

大阪の商人魂を感じます。

難波神社—http://www.nanba-jinja.or.jp/

下は難波神社の南側にあったフェラーリのディーラー。

かっこいい~。

だけど、戦災の話を見た後のフェラーリって・・・嘘みたい。